『攻殻機動隊』で沖浦啓之が味わった葛藤 ーアニメーターが語る作画の苦しみと喜びー #02

文・音部美穂『攻殻機動隊』シリーズにとって初の映像作品となった『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』。押井守がメガホンをとったこの作品で、キャラクターデザインと作画監督を任されたのが沖浦啓之だ。アニメ業界ではもちろん、ファンからもその作画技術の高さで知られる沖浦だが、自身への絵に対する評価は驚くほど冷静。訥々(とつとつ)と語るその言葉には、作画に対する真摯な思いが溢れていた。

#02 黄瀬氏に助けられたオープニング映像

――『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』で素子をデザインするにあたり、苦心した点はどこでしょうか?

沖浦啓之(以下:沖浦) シナリオの内容に沿ったキャラクターを表現できるように、原作の絵柄とは少し異なる容姿にしているのですが、そのずらし具合を模索しました。たとえば、目が大きすぎると漫画的な表情になってしまうけれど、小さすぎると原作のキャラクターから離れすぎてしまう。原作の素子のイメージを損なわないまま”アニメの素子”を表現できるラインを自分なりに探しました。

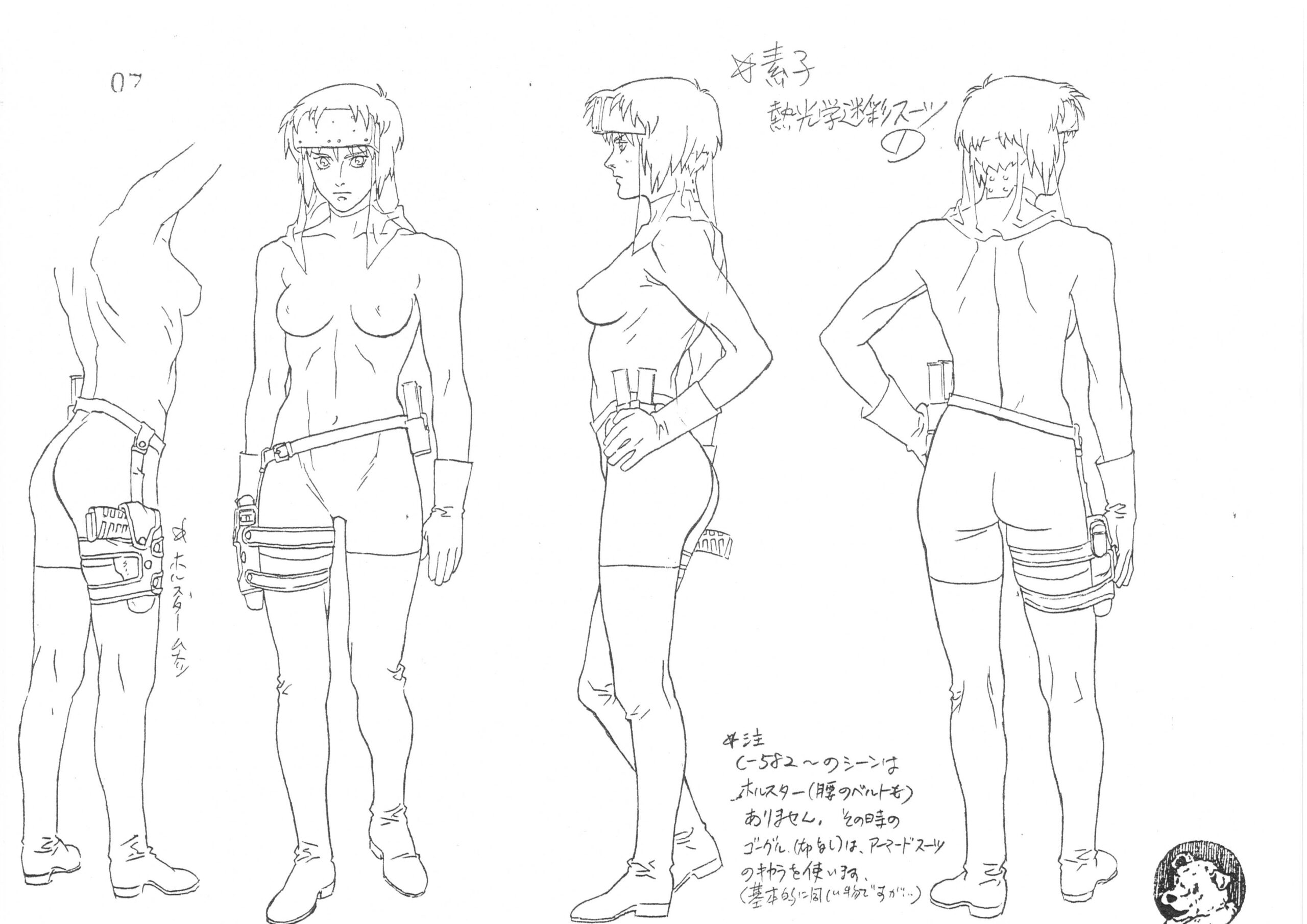

――素子は原作に比べて筋肉質でマッチョ化していましたが、それは押井監督さんの希望でしょうか?

沖浦 そうですね。押井さんがそういった素子を求めていたので。また終盤で素子の筋肉が隆起して弾け、自ら壊れるかのような演出がありますし、素子の内と外とを表現するためにも筋肉質にするのは必要不可欠だったともいえます。押井さんが海外の女性ボディビルダーの写真などをたくさん集めてきて、体のラインはそれを参考にしながら描いていきました。

――黄瀬さんは、沖浦さんの絵について何か感想を言っていましたか?

沖浦 黄瀬氏とは別々に作業していたので、あまり話す機会がなかったんですが、僕がラフを提出した数日あとに、会社のエレベーターで、黄瀬氏とばったり会ったんですよ。そのとき、すれ違いざまに黄瀬氏が「結構、原作に似せてるな」と。あの人、目が悪いのかな(笑)。

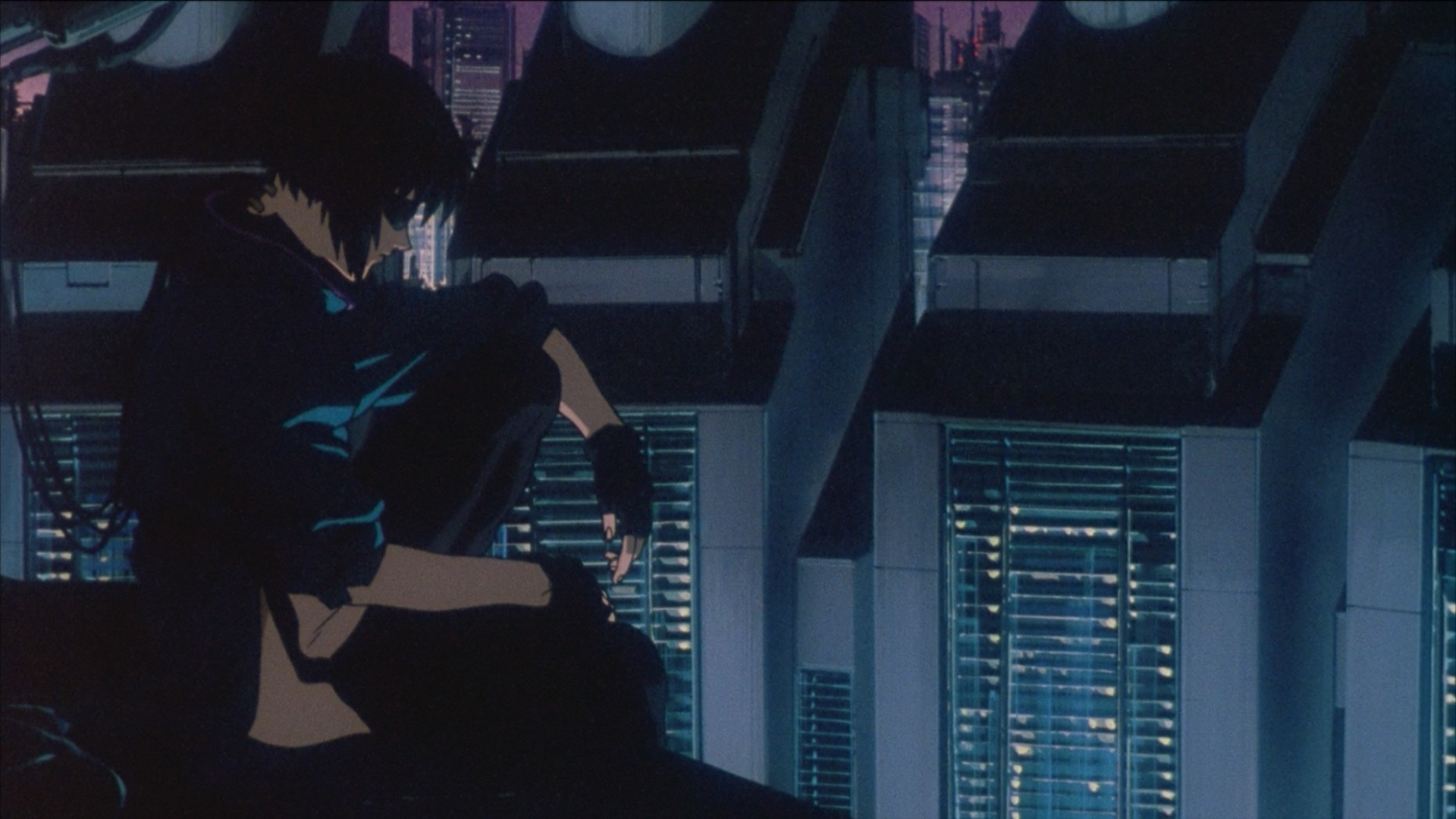

――『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のオープニングは、今もファンの間で語り継がれる素晴らしい映像ですが、ご自身では納得いく出来でしたか?

沖浦 オープニングの内容については、押井さんが出した素晴らしいアイディアをどのように根気よく描くかに尽きる仕事だったのですが、満足しているかといえば……良いところもあれば、もうひとつなところもあるかもしれません。そもそも、あのオープニングは、制作時間が短かったんですよ。本編の作画作業がすべて終わってからオープニングに着手したので、本当にタイトなスケジュールで、会社にずっと泊まり込んで描いても時間がなくて、黄瀬氏や井上さん(作画担当の井上俊之氏)にも手伝ってもらったりしたんです。それぐらいバタバタでした。

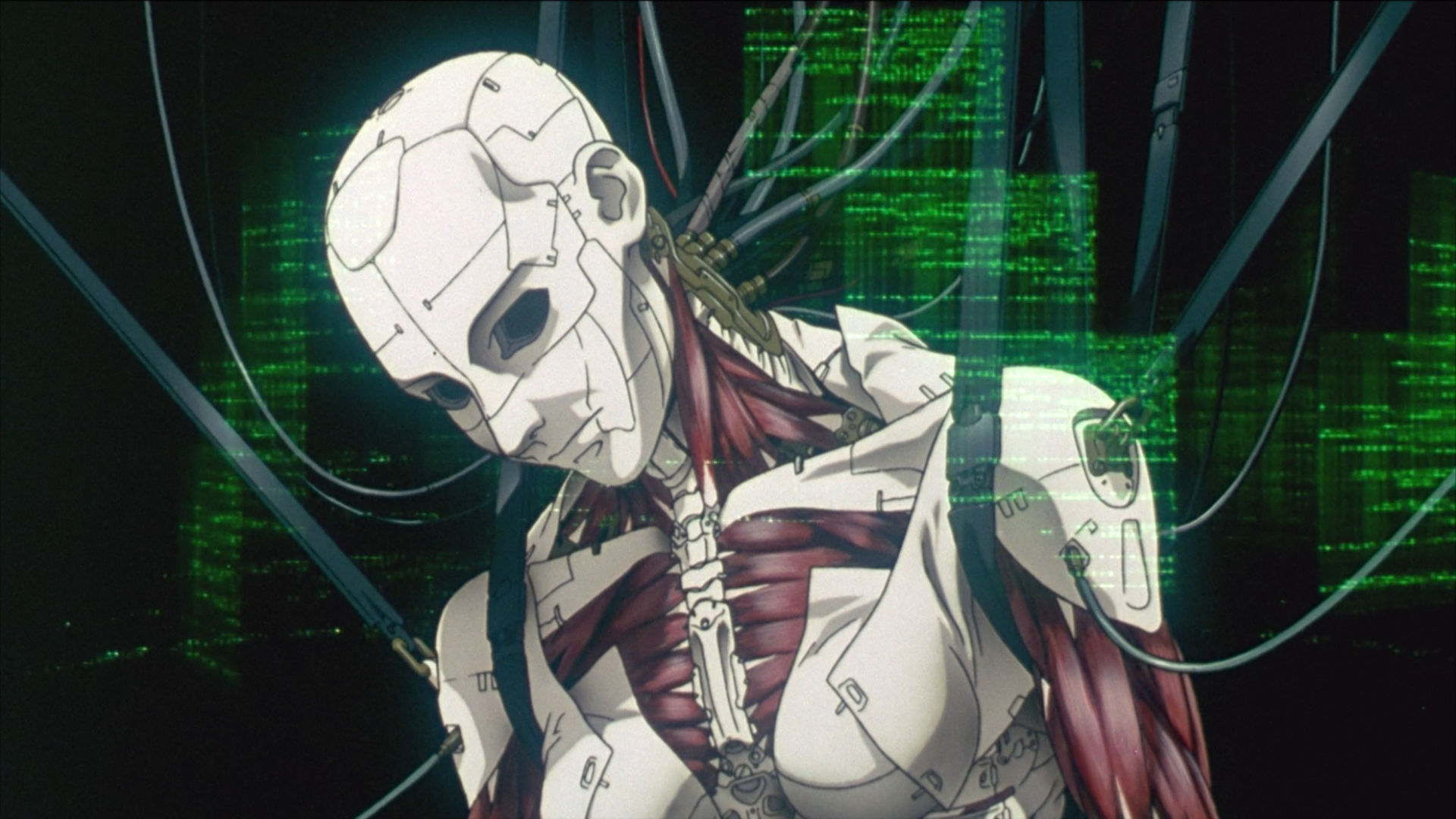

――オープニングでは、素子の肌が1枚ずつ剝がれていくシーンも非常に話題になりました。

沖浦 このシーンで思い出すのはラッシュチェック(撮影した映像をチェックして動きや色、撮影効果などの確認を行う)のこと。スタジオでメインスタッフが集まってラッシュチェックをした際、黄瀬氏が「あった!」と細部の色の塗り間違いを見つけてくれた。前後の絵に挟まれた1枚に塗り間違いがあると、一瞬、違和感があるわけです。その一瞬を黄瀬氏が見つけてくれたので、すぐに塗り直すことができた。黄瀬氏はふだんラッシュチェックなんて来ないのに、あのときはなぜか来ていたんです。おかげで助かりました。

――『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の魅力はどんなところにあると思いますか?

沖浦 「体のほとんどが義体に置き換わったときに、残るものが何であるのかを思索する」という点でアイデンティティにまつわる話であり、普遍性がある。絵面はどうしたって古びていくものだし、技術的にも最新のものと比べれば見劣りするかもしれない。でも話の核心部分については、いつの世でも通じるものがあると思います。

また『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』は、いい意味で押井さんの割り切りが出ていると思うんですよ。この作品は、サイバー空間にビュンッとダイブするシーンなど、誰も見たことのないものを描(えが)かなければならない。まだ技術が進化していなかった’90年代において、こういったシーンをどこまで表現できるのかという課題がありました。画面を見て「これでいいのか?」「ショボいと思われるんじゃないか」と思った記憶があります。でも過剰になるよりは、サラッと見せたほうがいいという押井さんの方針は当たりだったのだと思います。

――そういった試行錯誤が、時代を経て愛される作品を作り上げたのですね。

沖浦 観てくれた人が「おもしろい」と感じてくれたのであれば、それが一番だと思うんですが、僕らからすると消化不良の部分もあるんです。たとえば先ほど少し話した終盤、素子が戦車のハッチを開けようとして筋肉が隆起し、弾け飛ぶシーン。戦車からの見た目のカットは、CG加工がかぶせてありますが、すべてしっかり作画で描いてあったんです。演出上しかたがないとはいえ、あそこまで描いたものが見えなくなるとは思っていなかったので、当時はちょっとショックでしたね。

――黄瀬さんが総監督を務めた『攻殻機動隊 ARISE』でも沖浦さんは作画を担当されていますが、黄瀬さんから事前に何か相談はあったのでしょうか。

沖浦 相談はなかったんですが、黄瀬氏が酔って電話をかけてくることは時々……。当時は、酔っぱらうと押しちゃう番号がいくつかあったみたいで、その一人が僕だったんです。最近ではさすがにないですけどね。

――黄瀬さんは、『攻殻機動隊 ARISE』の総監督を務めることになった経緯について、インタビューで次のように語っていました。「飲み屋で、石川さんから『次の仕事があるんだけど、”やる”と言ったら教えてあげる』と言われて、好奇心に負けて”やる”と言ってしまった。そして作品名を聞いて後悔した。まさか『攻殻機動隊』をもう一度やるとは思っていなかったから」。もしかしたら、沖浦さんへの電話は、この飲み屋からの流れだったのではと想像してしまいました。

沖浦 なるほど。でも、まあ違うんじゃないかと……。そういえば、『攻殻機動隊 ARISE』の「border:1」が終わったあとに、黄瀬氏から電話があって「お前、やっぱりうまいな」って言われたんです。やっぱりライバル心のようなものがあって、お互いに直接褒めることはあまりなかったので、「認めてくれていたんだ」と、このとき初めて知ったんです。あの言葉は、うれしかったですね。

#03 描いたものが動くことこそ快楽 につづく

沖浦啓之 HIROYUKI OKIURA

1966年、大阪府出身。アニメアール入社後、『星銃士ビスマルク』で作画監督デビュー。『人狼JIN-ROH』で監督デビュー。原案・脚本も担当した監督作『ももへの手紙』は、ニューヨーク国際児童映画祭で日本映画として初めて長編大賞を受賞したほか、文化庁メディア芸術祭優秀賞をはじめ数々の賞を受賞。『攻殻機動隊』シリーズでは、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のほか、『イノセンス』でキャラクターデザインや作画監督、原画を、『攻殻機動隊ARISE』で原画を担当。