『攻殻機動隊』で沖浦啓之が味わった葛藤 ーアニメーターが語る作画の苦しみと喜びー #03

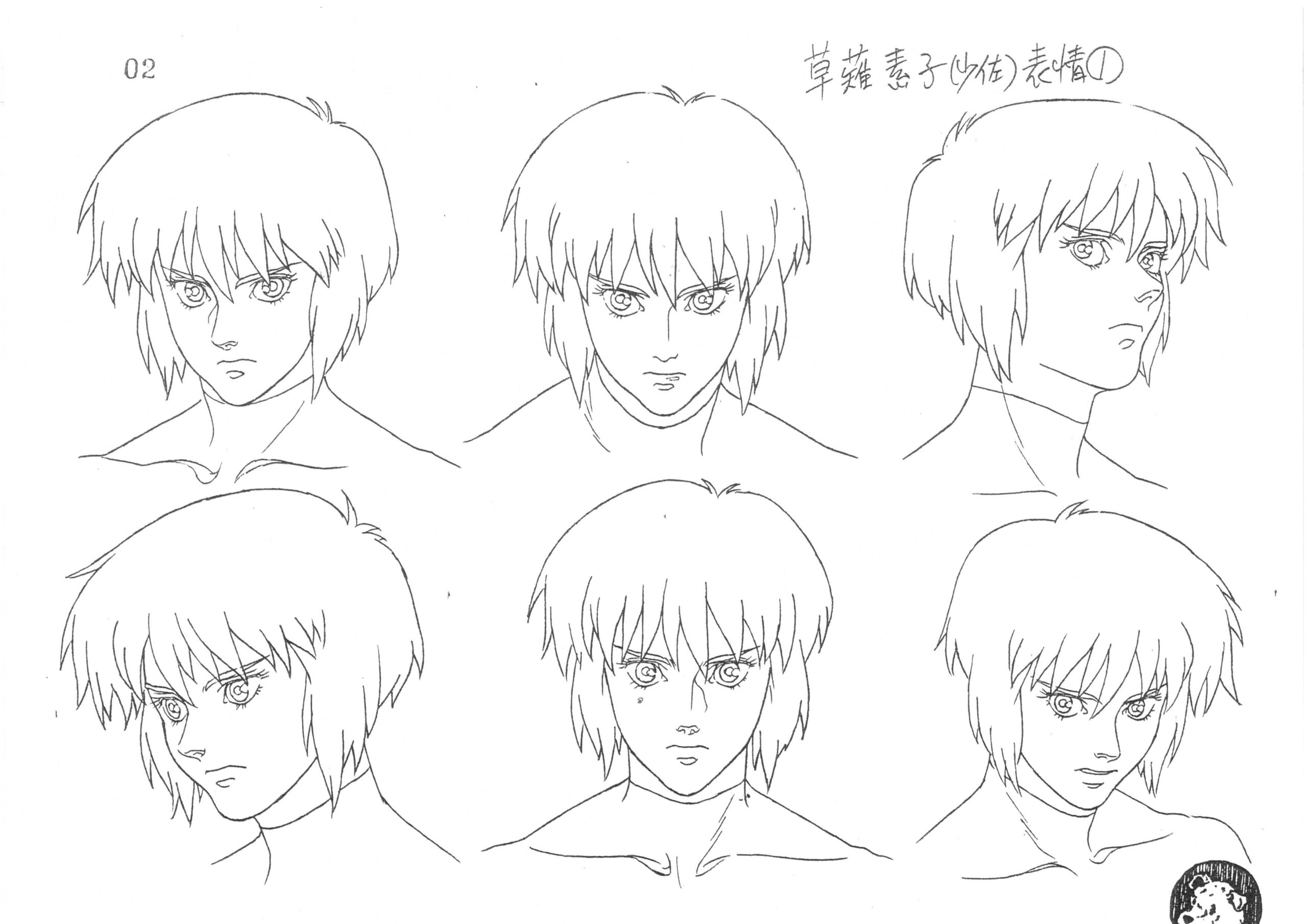

文・音部美穂『攻殻機動隊』シリーズにとって初の映像作品となった『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』。押井守がメガホンをとったこの作品で、キャラクターデザインと作画監督を任されたのが沖浦啓之だ。アニメ業界ではもちろん、ファンからもその作画技術の高さで知られる沖浦だが、自身への絵に対する評価は驚くほど冷静。訥々(とつとつ)と語るその言葉には、作画に対する真摯な思いが溢れていた。

#03 描いたものが動くことこそ快楽

――これまで沖浦さんが影響を受けた描き手はどのような人でしょうか?

沖浦啓之(以下:沖浦) そのときどきによって変わりますが、20代半ばのころは、グスタフ・クリムトのデッサンやクロッキーの中から気に入ったものをコピーして机に貼っていました。「これまで見たことがないような上手な絵」を常に探し求めていたように思います。漫画家だと一ノ関圭さんですね。たしか黄瀬氏が教えてくれたと記憶しています。一ノ関さんの作品を見たとき、「きっとこの人は、見ているものも食べているものもすべて自分とは違うのだろうな」と思うぐらいの衝撃を受けました。

――そういった人の絵をご自身の絵にどのように活かしていくのでしょうか?

沖浦 たとえば尊敬するアニメーターがいて、その人が何に影響を受けたのかが気になるわけです。その人の技術や感性を養ったものを探りたいなと思っていました。どんな人でもそうですが、さまざまな経験をしたり作品を見たりして感性を養った結果、その人独自の作品ができあがっていくわけです。だから、そのルーツを知りたいと思って。インターネットがない時代だったから、とにかく足を運ぶしかなくて、銀座の美術書を扱っている洋書屋に行ったり、アメコミなどを置いている本屋を探して行ってみたりしましたね。

――そうやって探し回り、さまざまな作品を見ることが血となり肉となっていったのですね。

沖浦 といっても、猛烈に努力していたわけでもないですよ。基本的に自分に甘い人間なんで。周囲にツワモノたちがいて、海外映画の輸入盤レーザーディスクが入ってきたらすぐに手に入れてみんなに見せてくれたりしたんです。そういった人たちにお世話になっていました。

――沖浦さんは、漫画家になろうとは思わなかったのですか?

沖浦 小学生のときは趣味で漫画を描いていましたが、中学に入るころには、友達と一緒にアニメづくりをやるようになりました。友達のお父さんがカメラマニアで、8ミリカメラを買ってくれて、撮影台も組んでくれたんですよ。それを使って自分たちで描いた絵でアニメを撮っていたんです。最初につくったアニメは、2人で描いていた漫画をアニメ化したもので、1分ぐらいのプロモーション的な短い作品でした。そこから文化祭用に年に1本ずつ作って発表していって、中学3年生の時の作品は15分くらいのセルアニメでした。

――漫画と違って、アニメは同じような絵を何枚も描く必要がありますが、そこにしんどさを感じませんでしたか?

沖浦 逆にいえば、2~3秒我慢すれば流れていってくれる。それがアニメのいいところでもある。漫画はいつまでも残るから、つらいですよね。自分の絵なんて見ていたくないですから。

――それは、粗が気になるということですか?

沖浦 そうです。アニメーターにとって自分の絵が止まっているなんていうのは、非常につらいことなんですよ。黄瀬氏も僕から見ればめちゃくちゃうまいし「さすがだな。何秒でも見ていられる絵だな」と思うんですが、本人はそうは思わないんじゃないですかね。

――アニメーターの仕事をしていて、一番うれしい瞬間はどんなときですか?

沖浦 やはりシーンになって絵が動いたときですね。僕にとっては「絵は動かしてなんぼ」なところもあり、描いたものが動くというのは根源的な快楽なんです。

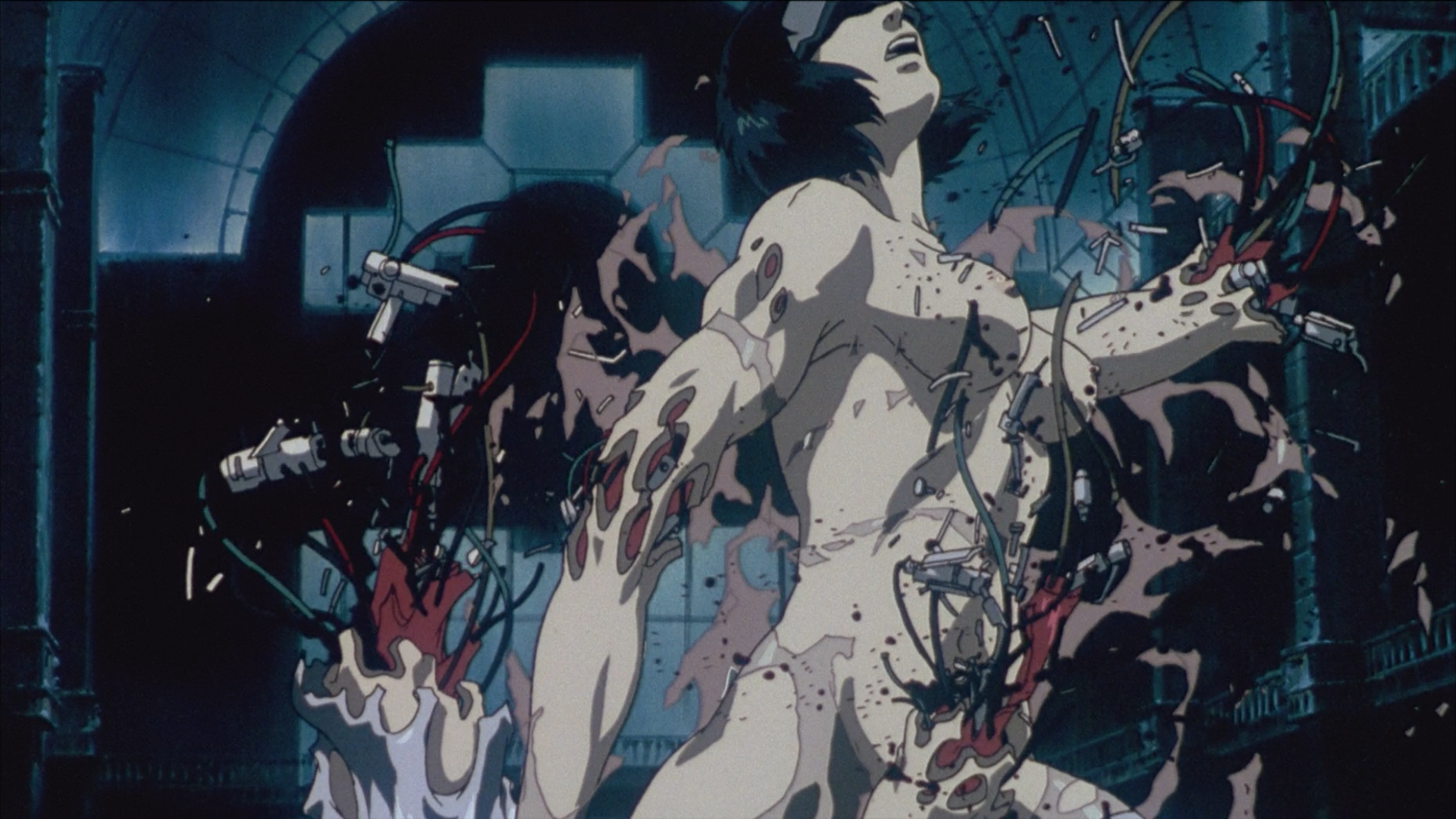

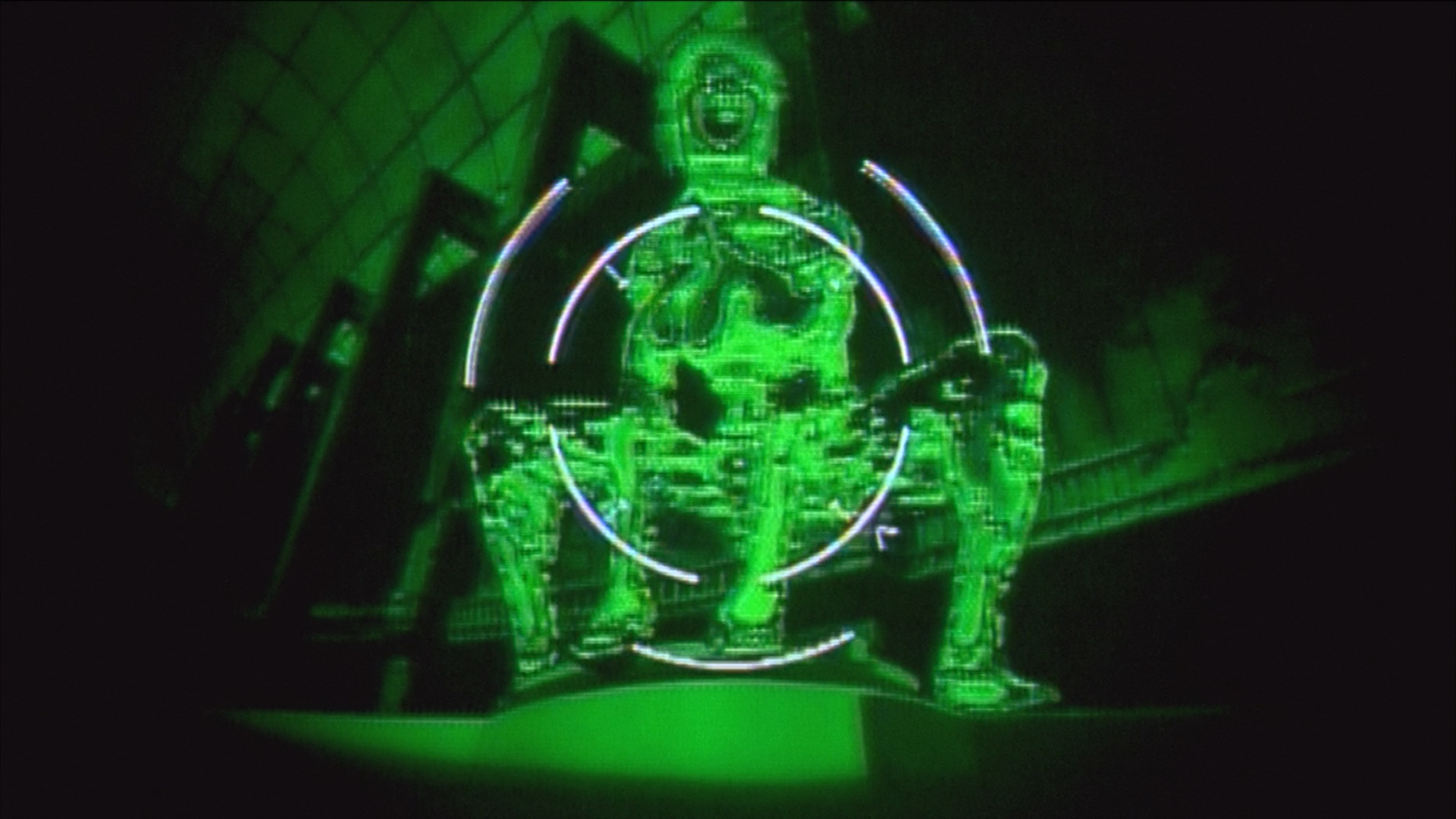

――『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』は動きが多く豪華な印象ですが、セル画の枚数は多いのでしょうか?

沖浦 いや、少ないほうですね。押井作品は、他の作品と比べて「動く」と「止める」のメリハリがある。それによって豪華に見えるのですが、実はセル画の枚数は少ない。予算の都合もあって無駄なことはできないですから。あと押井さんは締め切りを厳守する人だから、僕ら作画監督の棚から修正前の積まれているカットをどんどん持って行くんですよ。もちろん選んで、ですが。こちらとしては、「あれは少し直したかったな」というカットでも、作監修正なしで映像にしちゃうので、スピード感を持って取り組まなければいけないというプレッシャーがありました。

――沖浦さんご自身も監督を務め、『人狼JIN-ROH』や『ももへの手紙』は高い評価を受けています。また監督業をやりたいという思いはありますか?

沖浦 作品は全然売れなかったんですけどね(笑)。でも演出する楽しさはやっぱり存在しているので、機会があればまたやりたいです。ただ、監督しながらなおかつ自分で絵も描いて……となると、やはり体力的に厳しいものがあるので、やり方は考えなければならないという思いもあります。それに監督は作品を客観的に判断する必要がある。たとえば絵を直すにしても、予算や時間の都合があるので「これを直したところでその作品の質に大きな影響があるのか」を考えなければならない。でも作品に入れ込んでいると、それを客観的に判断しづらくなってしまうんです。一方で、周囲から見ればどうでもよさそうなところにこだわったことで作品全体のクオリティが上がる可能性もゼロではないので、その按配は非常に難しいところではあるのですが。

――この10年で3DCGアニメーション作品は飛躍的に増えましたが、挑戦してみたいと思いますか?

沖浦 興味と言いますか、思うところはいろいろあります。僕がアニメーションを始めた当時は、ディズニーアニメから派生したドン・ブルース監督作品が非常に勢いがある時期で、そこを目標にしていました。でも、どうしても太刀打ちできない違いが存在していた。きっと、やるべきことへの集中力とか、技術を高めることへのアプローチの差があるのでしょう。根本的なアニメ技術の差で考えれば、自分たちは素人みたいなものだという感覚が常にあって、その感覚はディズニーが2Dを手放すまで結局縮まらなかったと思うんです。

――その差は3DCGの世界においてもあるかもしれない、ということでしょうか?

沖浦 そういう気がしなくもないですね。少なくとも今、日本のアニメ界では、CG作品として何を目指すのか、先頭で引っ張っているのがなんなのかが、まだ見えていない。でも、ディズニーやピクサーのような集団は、個人の力量でクオリティを高めているのではなく集団全体でクオリティを追求し続けているわけですから。

とはいえ、日本の作品の中にも新しい表現や技術は生まれていっていると思いますので、この先も日本独自の発展の仕方があるのでは……という期待は抱き続けていきたいですね。

了

沖浦啓之 HIROYUKI OKIURA

1966年、大阪府出身。アニメアール入社後、『星銃士ビスマルク』で作画監督デビュー。『人狼JIN-ROH』で監督デビュー。原案・脚本も担当した監督作『ももへの手紙』は、ニューヨーク国際児童映画祭で日本映画として初めて長編大賞を受賞したほか、文化庁メディア芸術祭優秀賞をはじめ数々の賞を受賞。『攻殻機動隊』シリーズでは、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のほか、『イノセンス』でキャラクターデザインや作画監督、原画を、『攻殻機動隊ARISE』で原画を担当。