すべてはファミリーのために──押井守と冷たい身体/獣の匂い立つ身体

文_まどかしとね[Madokashitone]ウェブメディアにおける一記事ごとの適正文字数は一般に2,000字以内、インタビューや対談記事なら4,000~5,000字以内、学術的な考察を含む硬派な読み物系記事でもせいぜい10,000字以内、というのが、曲がりなりにもインターネット誕生から四半世紀以上が経ち、離脱率や直帰率などのSEO解析に基づくマーケティング的視点からの検証が十分になされた現時点での、ひとつの不文律となっているように思う。

その点、本特集の監修者の一人である野良研究者・逆卷しとねと、現代魔女・MADOKAによるライティングユニット〈まどかしとね〉が、「押井守とファミリー」というテーマで綴った本稿の文字数は、その本文のみでも40,000字弱という、この特集テーマに偽りなしの、まさに法-外なものとなっている。もちろん、これは冗談ではない。あのバートルビーが “I would prefer not to” という言葉で消極的に示した近代社会の法-外は、“I would prefer to do more” というかたちに反転させることも可能なのだ。あるいは「我々が間違っているのは、そう信じられたように、あまりに欲望することではなく、あまりにわずかしか欲望しないことだ」と述べたシャルル・フーリエの顰ひそみに倣い、私たちは今こそ次のように言うべきなのかもしれない。「我々が間違っているのは、そう信じられたように、あまりに書きすぎているということではなく、あまりにわずかしか書いていないということだ」。

これは〈まどかしとね〉が本稿に設定したテーマとも関わっている。今日、「ファミリー」という言葉を聞いて私たちが思い浮かべる成員のリストは、あまりにも「わずか」すぎるのだ。本来「ファミリー」の外延とはもっと曖昧なものであり、それが形成される機序もまたじつに複雑怪奇なものである。本稿はそうした「ファミリー」という名の迷宮物件を、『うる星やつら』から『イノセンス』に至るまでの押井守の作品史を丁寧に紐解きながら探索した、あまりにも長い、至極まっとうな作品論である。

いずれにせよ、私たちの足元にはすでにセイタカアワダチソウが生い茂っているようだ。廃墟のようなアパートの中に見える男女は、父と、その娘だろうか。

目次

仕事よりも家族よりも、大事なのはファミリー

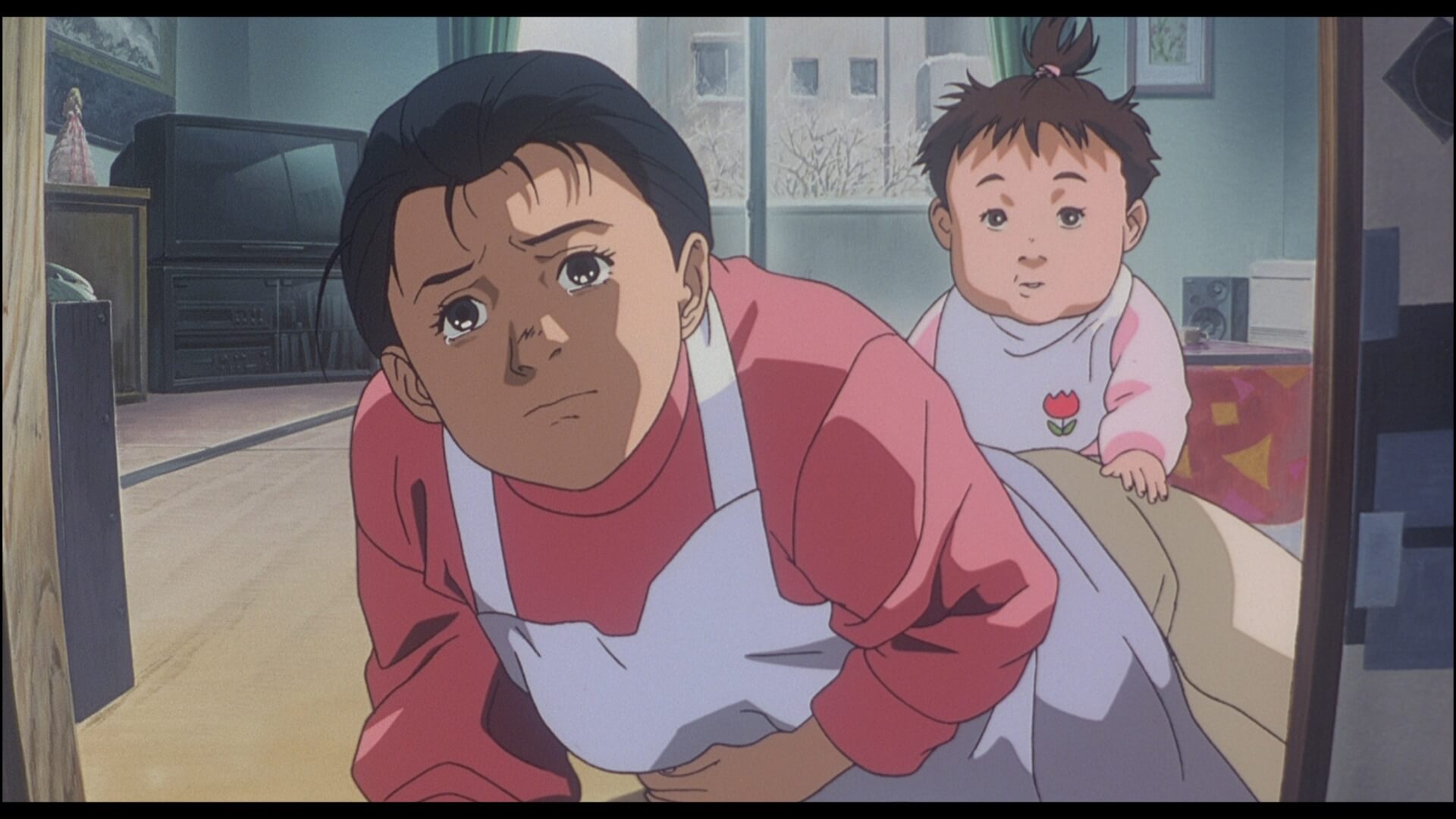

緊急招集に応じ、家を出ていこうとする旦那さんがいます。奥さんの口ぶりから察するに、普段は課長というポジションにいるこの人、どうやら管理職には似つかわしくない汚れ仕事に駆り出されるところのようです。背後から奥さんが「行かないで」と追いすがります。あらあら。旦那さんは玄関の扉の前に立ち、半身で奥さんのほうを振り向きながら「でも行かなくちゃ。仕事よりも大事なものを失う」と告げます。「仕事よりも大事なもの」と聞けば、普通は家庭を連想するところですが、彼は外に出かけようとしているところですし、どうやら違うようです。けれど奥さんは諦めません。「二人目がいるの。お腹の中に二人目の赤ちゃんが……」。驚きとともに振り返った旦那さんの目には、第一子と奥さんの姿が映ります。しかし、今お腹を押さえているこの女性は、もう以前の奥さんではありません。第二子を宿した身重の妻です。旦那さんは動揺し、ドアの前に立ち尽くしています。

押井守監督『機動警察パトレイバー2 the Movie』(1993年)©HEADGEAR

さて、このお父さんはなぜこんなに動揺しているのでしょうか。24時間戦える昭和のモーレツ企業戦士ならば、一瞥をくれることもなく家をあとにするところでしょう。動揺を隠すことなく玄関で冷や汗を流す夫は、高度経済成長神話が終焉したバブル崩壊後の日本で、仕事よりも家庭を大切にするようになっていく父親像の一例なのでしょうか。まあ、1970年代以降、子育てを親兄弟に委託することのできる親族世帯は減少し、夫婦、あるいは片親と子どもというかたちの核家族が増加していきましたよね。今から思えば、再生産労働と生産労働の両方を他の誰にも頼ることなく核家族が担うという労働・子育てに関する家庭像の変容は、長きにわたるデフレ経済と賃金の低止まりとも相関した、現在の深刻な少子化の入り口でもあったでしょう。近い将来、二人目の子どもが生まれるということは、めでたいことではあるものの、不安の種でもあるのかもしれません。なるほど、社会背景を視野に収めれば、このお父さんの動揺も少しはわかるかもしれませんね……というような話は一切関係ありません。あるわけないでしょう。

なぜなら、以上のやりとりは押井守監督『機動警察パトレイバー2 the Movie』(1993年)の一場面だからです。戦争の実情を知らない東京で戦争状況を演出することを目論む一派を一刻も早く鎮圧しなければ、米軍が軍事介入してくるという大局に照らせば、奥さんの第二子妊娠を知り、狼狽している先ほどの旦那さんの姿は滑稽でもあります。案の定、この旦那さん、現在は本庁総務部総務課長に出世している、元「警視庁警備部特科(特殊)車輌2課」(通称・旧特車2課)隊員・進士幹泰の背後であっけなく扉はばーんと開き、「いつまでやってんの。時間がないんだよ、時間が」と言いながら乱入してきた整備班のシバシゲオらは、「鬼、悪魔、誘拐魔!」という奥さんのベランダからの叫びを背中に浴びつつ、進士を車に拉致し連行していくという展開とあいなります。ホームドラマはたちまち小芝居へと格下げされるのです。

押井守作品で、安っぽい家族のドラマが展開されることはありえません。「仕事よりも大事なこと」のために、本庁総務部における課長という現在の地位も身重の奥さんのいる家庭もなげうつ。はたして「仕事よりも大事なこと」は、よもや家庭のことではありえず、特車2課第2小隊隊長・後藤喜一が引き抜いてきた、超法規的・逸脱的行動甚だしく、粗暴、落ちこぼれ、寄せ集め、独立愚連隊とも形容・渾名される特車2課という、すでに解体されて久しい「ファミリー」にまつわる何かです。

核家族のホームドラマが始まる前、特車2課整備班長・榊清太郎と整備班主任・シバシゲオが、この一度は散り散りになったファミリーの結集を呼びかける場面があります。「おやっさん」と口々に呼びかける若い衆を前に、「てめえら、やることはわかってんな」と叫ぶシバの役回りはさながら若頭、「落とし前はこの手できっちりつけてやる。ありったけの兵隊かき集めて八王子に連れてこい」と檄を飛ばす榊は組長といったところでしょうか。彼らには血の繋がりも正当な契約関係もありません。何よりすでに組織自体が存在しません。しかし、実証的にこれだと示すことのできない、得体の知れない何かへの「奉公(servitude)」が彼らを家族のようなもの、ある種の疑似家族として構成していることだけは伺えます。奉公する進士は、家庭も仕事もなげうってこのヤクザのようなファミリーの呼びかけに応えるのです。

押井守監督『機動警察パトレイバー2 the Movie』(1993年)©HEADGEAR

特車2課は、身寄りのない戦争孤児たちが大人の荒くれ者たちと親子兄弟の契りを交わして結成された「組」という暴力集団にも似ています。例えば映画の世界では、『仁義なき戦い』五部作(1973〜74年)から『ヤクザと家族』(2021年)まで一貫して、ヤクザは遵法的な家族とまるで性質を違えた集団として描かれています。ヤクザは、法治国家の法とはまったく異なる任侠の法を掲げ、国家お抱えの警察権力と拮抗しながら、彼らのシノギのために仮構されるカタギの社会を統治します。ヤクザとは、任侠道という法外(outlaw)の法を立ち上げ、これに対する「奉公」によってつねに自らを疑似家族として維持し続ける集団です。これに準じる特車2課も、たとえ公権力によって解体されようとも、任侠道に似た何かの原理に奉公を続ける疑似家族なのかもしれません*1。

当然、アウトローのファミリーは正統的な家族とはあいいれません。その生活は、国家の法の侵犯と隣り合わせであるため、刑務所での服役という「奉公」によって、いつ中断を余儀なくされるかわかりません。それに子どもの就学・就職・結婚にヤクザの父親が大きな障害となるのは言うまでもありません。だから「家庭をもつな」というヤクザ映画に登場する常套的なアドバイスには重みがあります。奇しくも、危険な任務と労働基準法とは無縁のブラック労働を常習化している特車2課も「家庭をもつな」をモットーとする組織です。ホームドラマを演じることのできる家庭をもっている進士はその中でも唯一の例外です。けれどもその進士の家庭も、ヤクザや特車2課のようなアウトローの疑似家族に「奉仕」するからには正統的な家庭は放棄せざるをえないという現実を突きつける、「お約束」として使われているに過ぎません。

さて、ここで挑発的な疑問が浮かびます。もし、理由はなんであれ放棄することができるものなのであれば、世間一般的に帰るべき場所として当然視されている家庭や所帯、世帯は自然な絆なのではなくある種の疑似家族なのではないでしょうか? 血縁からなる家族が本物であるという社会通念、さらには血縁や遺伝子の繋がりに家族の実在を求めるという常識は、すべてフィクションなのではないでしょうか? すべての家族は疑似家族なのではないでしょうか? 家族は実在せず、法外的であれ遵法的であれ、何らかの法に「奉仕」しているときに、リアルに感じるものを、家族と呼んでいるだけなのではないでしょうか?

日本語の「家族」は戸籍制度との関連が深い用語です。例えば『デジタル大辞泉』を引くと、「1 夫婦とその血縁関係者を中心に構成され、共同生活の単位となる集団。近代家族では、夫婦とその未婚の子からなる核家族が一般的形態。2 民法旧規定において、戸主以外の家の構成員」となっています。ずいぶん狭いですね。これに対し、「召使、集合的な家事奉公人、世帯にいる召使」とそこから敷衍した「世帯構成員、私有地、財産、近親者と奉公人を含む世帯」を指すラテン語 “familia” に由来する、英語の “family” は、「世帯の奉公人」を意味する語として15世紀初頭に登場しました*2。日本語の「家族」と同様 “family” も所帯じみた言葉であることに変わりはありませんが、後者は、血縁者だけではなく生活を支える奉公人や奴隷も含んでいるところが違います。あとでまた触れることになりますが、英語の “family” は法的単位よりも共同生活体としての側面が強いのです。もちろん、近代国家の成立と家族に関する法体系の整備が進んだ結果から見れば、「家族」は “family” の訳語として一義的には正しいと言えます。けれども “family” は、一緒に暮らす家族や血族、家系を表すだけではなく、化学・生物学・天文学などの学問でひとつのカテゴリーを表す語としても使われていますし、仲間やマフィアの繋がりを意味する語としても使われています。もともと生活世帯を示す語だった “family” は、様々な局面でそれと似ているものの隠喩として使用されるうちに、広い外延を得ることになったのでしょうか。その曖昧さと使用に際する外延の胡乱さに鑑みて、ここでは、押井守作品に登場する、人工的につくられた「仕事よりも家庭よりも大事な」集合体を「ファミリー」と呼ぶことにしましょう。

吉永尚之監督『機動警察パトレーバー ON TELEVISION』 第3話「こちら特車二課」©HEADGEAR

さて特車2課というファミリーは、警察庁の中に組織としての実体がなくなってしまっていても、それでもなお万難を排して駆けつける有事に、ある種の強制力を伴った集合体として一時的に立ち上がります。参加者を結びつけているのは、報酬を約束された仕事ですらない、「仕事よりも大事な」ファミリーへの奉仕でした。血縁であれ非血縁であれ、合法であれ非合法であれ、すべてのファミリーは有事に奉仕しないとなかったことになってしまう儚いものです。ファミリーに生きるものは、各自の所属意識を自動的に基礎づけてくれる、血縁のような自然な絆にあぐらをかくことはできません。ファミリーは徹頭徹尾、人工的なものなのです。私たちのほうが能動的に奉仕しないと起動しないファミリーの存在を自覚したならば、押井守の作品群を真摯に受け止める準備はできたといっていいでしょう。怪しげなファミリーへの関心は、《機動警察パトレイバー》シリーズの特車2課だけではなく、押井守のキャリアの随所に見られるのですから。もちろん《攻殻機動隊》シリーズにも。

あのお、ここからが長いので読者のみなさんの奉仕が必要になることをお忘れなく。

家族とファミリー

さてさて、ところで家族ってなんなんでしょうね。

私たちは、血縁が様々な不遇の原因であると考える傾向にあります。「親ガチャ」という言葉の流行に顕著なように、生き辛さの原因を親や家族に求める人たちは多いですよね。けれども、それは何か困難を感じたときにその原因を特定して、自分を免責せずにはいられない、因果関係探しの病のようなものかもしれません。もちろん生まれたとき最初に出会う家族が、物理的暴力や心理的圧迫によって人格形成に何らかの影響を及ぼす可能性は否定できません。しかしだからと言って、血縁関係を運命・宿命のように考えてしまうのは極端すぎるでしょう。実際は、花鳥風月から隣人、世間の出来事、犬のうんちに至るまで、様々な因子が人生には作用していて、血縁関係はそのうちのひとつに過ぎません。血縁を絶対視するのではなく、それにはとどまらない、もっとあやふやなファミリーという括りの中で生きていると考えてみたほうが、希死念慮や苦痛に対処するうえでは有効でしょう。

血縁に依らないファミリーは、今やとくに珍しいものではなくなりました。「劇団」と呼ばれる裏社会の組織から派遣された偽家族が登場する伊坂幸太郎の小説『グラスホッパー』(2004年)、様々な犯罪の共犯関係から形成された一家の生活を描く是枝裕和監督の映画『万引き家族』(2018年)、殺し屋とスパイ、超能力者の3人がお互いの秘密を隠したまま家族として暮らす遠藤達哉の漫画『SPY×FAMILY』(2019年〜)は、血縁と家族に関する常識を逆手にとってミステリアスな物語を展開しています。フィクションにはとどまらず、実際に核家族以外のファミリーを生きている人たちもいます。佐々木ののか『愛と家族を探して』には、結婚せずに一人で子育てすることを決めた女性が3階建てのアパートに数十人にのぼる様々な人たちを集めて共同保育をした「沈没ハウス」が登場します*3。成熟したシェアハウスや風俗店の繋がり、ポリアモリーの発展、あるいはSM的契約でさえ、場合によってはファミリーとして機能することもあるでしょう。

家族のかたちが多様化するにつれ、血縁関係を分類する人類学的な親族モデルには当てはまらない、家族の変容に注目する研究は増えています。

家族社会学者・久保田裕之は、性愛や血縁、結婚制度に特徴づけられる家族の歴史はまだ新しく、近代以前の家族は「農業や商業を中心とした生産共同体」や「自衛のための暴力をもち宗教祭祀をも司る自律的な共同生活体」だったと指摘します。とはいえ久保田の意図は過去への回帰に走ることではありません。現代の家族を誰もが見知っている特徴ではなく、共同生活体という側面から再評価するのです。独身世帯か核家族世帯かという二分法や経済面を無視した血縁や情緒的な繋がりに拘泥すると、家族の常識に照らして現にある家族の特徴を理解することはできたとしても、家族の共同生活を可能にしている要素、なぜ家族は家族として機能しているのかという謎は一向にわからないままになるからです。久保田はまず、共同生活の規模と経済性、共同生活内部の関係の多元性、共同生活者がどの程度生活をともにするかという凝集性を共同生活の分類軸として挙げます。次に共同生活を共同生活たらしめている統合原理として、生活のコストを二者間で貨幣に換算する交換モデル、二者関係の中での信頼を元にした緩やかなギブ・アンド・テイクで切り結ばれる互酬関係モデル、そしてギブをする力に乏しい者を取りこぼさないように二者間を超えた共同体が再分配を司るモデルの3つを整理しています。以上の共同生活をめぐる指標を使って、現代の家族を検討しなおしてはどうだろうか、というのが久保田の提案です。*4。

これに対し哲学者・奥田太郎は、疑似家族や非家族、「家族同然」の間柄から家族を分かつ認識論的な条件を検討したうえで、家族成立の条件を3つに絞っています。すなわち血縁の事実(またはそれが知られること)によって強制的に家族が成立する「主知主義的条件(血縁)」、父による子の認知や後見人の選任のような当事者間の契約によって家族が成立する「主意主義的条件(契約)」、社会の変容に応じて社会的な要請と承認を伴って家族が成立する「社会的条件(承認)」です。奥田によれば現在、家族の機能は血縁の条件を弱め、契約や社会的承認へと比重を移す方向へと変遷しています。この状況をふまえ、奥田は今後のありうべき「家族計画」として、家族に集中している機能を社会に受け渡していく福祉国家的な「家族のデフレ戦略」と、家族の外延を広げてそれを社会的に承認していく「家族のインフレ戦略」を挙げています*5。

国家や行政単位よりも小さな共同性の機能面から現代家族を分析するためになされた久保田の予備的考察と、家族の「自然的基盤(血縁)」をそのままに法制度や政策によって家族の負担を減らす、あるいは「自然的基盤」から積極的に逸脱して生成する家族の亜種を社会的に承認するという展望を示す奥田の論は、押井守作品の法外なファミリーを検討する際の基準となるでしょう。両者の論から学ぶべきは、家族は一定の自律性をもった経済的・社会的共同体だということ、しかし同時に家族はそれ自体で完全に自律することはできずその他の共同体や国家を含む社会的な関係の中で承認される必要があるということでしょうか。では、先達に用意してもらった準拠枠を踏まえて、押井作品の人工的なファミリーについて考えていきましょうか。

共謀・共犯するファミリー

押井作品群を語る際、真っ先に言及しておかなければならないのは、実写映画だろうと、アニメーションだろうと、その世界の外部に根拠を求めることはできないという前提です。学園祭前日を延々とループする押井の出世作『うる星やつら2: ビューティフル・ドリーマー』(1984年)や中味があるのかどうかわからないたまごを一人の少女が廃墟になった世界で温め続ける実験的OVA作品『天使のたまご』(1985年)も、起承転結や世界の説明に乏しく、物語としては破綻しています。『サザエさん』の一家が繰り返す日常と同じように、このループ構造には始まりも終わりもありません。押井作品は総じて、世界を超越してその外部から起源や終焉を設定することのできる存在のいない、根拠なき内在の世界を描きます*6。

押井守監督『天使のたまご』(1985年) ©押井守・天野喜孝事務所・徳間書店・徳間ジャパン

原作者が別にいる場合であっても、つねに自らの実存的問いを映像化する押井にとっては、現実(生活)と虚構(作品)の違いさえありません。

「本当はもうちょっと違うんだけど」「とりあえずこのぐらいなんだけど」というのは『〜ビューティフル・ドリーマー』の頃から全然変わらない。虚構だ現実だと言われたけどさ、じつは虚構も現実もないんだよ。同じものなんだよ。〔中略〕「人間自体がバーチャルで、人間は生まれたときからずっとバーチャルで生きてますよ」っていうさ。意識が宿ったときから意識に映るものはみんなバーチャルなんだというさ*7

現実と虚構という切り分け方で世界を理解することはできません。なぜなら、人間が捉えている世界は、対象が『鬼滅の刃』であれ、国会中継であれ、膝の上に寝そべるフレンチブルドッグであれすべて、人間の身体的インターフェースを介したバーチャルな経験だからです*8。虚実同居のバーチャルな経験を重視する押井は、アニメーションをつくる際にはロケハンもするし、日常生活で顔をつきあわせる人物をキャラ化します。自分の父親が探偵だったという自伝的事実を作品に織り込み、バセットハウンドを飼い始めればそこで生じた関心だけではなく、イヌ自体を作品に登場させます*9。さらに押井は、『天使のたまご』で少女が大切に温めているたまごの問いを別の作品である『トワイライトQ: 迷宮物件FILE538』(1987年、以下『迷宮物件』)に引き継ぎ、ここに登場する少女(神様)はそのたまごから生まれたと考えます*10。複数の虚構を生身の作家の関心や嗜好、経験が跨いでいる。どれも押井作品の作家性を物語るエピソードではありますが、それもこれも知覚のバーチャル世界の外部には出ることができず、したがって世界の根拠を得ることはできないために、虚構も現実も等しく作品の素材となる、という押井の世界観がなせるワザなのかもしれません。

当然ながら押井作品に登場するファミリーも根拠を欠いていて、何が現実で何が虚構なのかわからず、どこかふわふわしています。とりわけ短編OVA『迷宮物件』やOVAシリーズ『御先祖様万々歳!』(1989〜90年、全6話、以下『御先祖様』)において、ファミリーは根拠なき陰謀、あるいは複数の物語間の争乱として現れます。家族の自然的基盤(血縁)は、押井作品においてはまったくの無意味です。血縁はパロディやコメディの道具でしかなく、作品に強度を与えるのはファミリーの共同性や社会性だけです。

共謀のファミリー──『トワイライトQ: 迷宮物件FILE538』

押井守監督『トワイライトQ: 迷宮物件FILE538』(1987年)©EMOTION

『迷宮物件』の舞台は、首都圏周辺の飛行場に近い埋立地に位置し、あたりにセイタカアワダチソウが生い茂る、一軒のアパートです。とある「偽親子」の身元を確認するよう依頼を受けた語り手である私立探偵は、そのアパートの一室でワープロのキーを叩きながら、身元調査の進捗を語っていきます。しかし、電気・ガス・水道の使用が認められることを除けば、この親子には戸籍を筆頭にその存在の根拠となる証明書類がまったく見当たりません。それどころか、この親子の住んでいるアパートには大家はおろか他の住人も一切居住していません。それもそのはず、このアパートは、政府が立案した埋立地の再生計画が頓挫し、放置された廃墟のひとつであり、現在地図上では海上に建っていることになっているからです。幾重にも根拠なし!

語り手の探偵は、やがて調査対象の親子が血縁関係にはないこと、それどころか自分はもう偽親子を追う探偵ですらなく、語りの現在において子どもの父親役を演じているという事実を明かします。おまけに、語り手に親子の身元調査を依頼してきた人物は、前任の父親であり、かつ同じ調査を以前に請け負っていた前任の探偵でもあった。そして今、視聴者に向かって語り手が読み上げている原稿の宛先は、自分の後任となる探偵であることが示唆されます。こうして依頼主と探偵、子どもの父親の三役を担う「私」という野放図なペルソナが立ち上がります。同時にその三役を、これまでも果てしない数の前任者が担ってきて、またこれから訪れる後任がそれらを担い続けるという、眩暈がするようなループ構造がぼんやり浮き上がってきます。

「そう、この捜査の初期の段階から感じていた奇妙な不安。それは、ひとつの謎がより大きな謎に包まれ、それを飲み込むさらに大きな謎によって、謎そのものが無効になっていく過程が、いつか謎を追う私自身に及ぶのではないかという恐れ」という語り手が語る直感どおり、自分が追い続けていた謎に探偵自身がとりこまれます。語り手は、自分が謎を追う探偵だったということ以外の記憶、過ぎ去った時間、自分の名前、出生地などの記憶のすべてが失われていることに気がつきます。まさしく根拠なき埋立地で疑心暗鬼の渦中にある者に特有の底なし沼。その後、どんでん返しがあるとしても……*11。

筋立てだけを追うと、このように無体無益なことになるのですが、では、この血の繋がりのない偽親子は、一体いかなる共同性・社会性によって結ばれているのでしょうか。当然のことながら、この二人のあいだに人間社会に特有の情緒的・制度的な共同性・社会性は認められません。約束事として認められるのは、前任者の探偵が子どもの父親役を務め、後任の探偵に二人の身元調査を依頼し、然るべき時がきたら、探偵が父親役となり、また身元調査の依頼を出す、という起源も終焉も見定めることのできないループ構造です。

さて、偽親子の関係を考えるうえで、見過ごすことのできない疑問がひとつ浮上します。父親役の役目を終えた男はどこへ消えるのでしょうか。この謎に迫る鍵となるのは、錦鯉です。

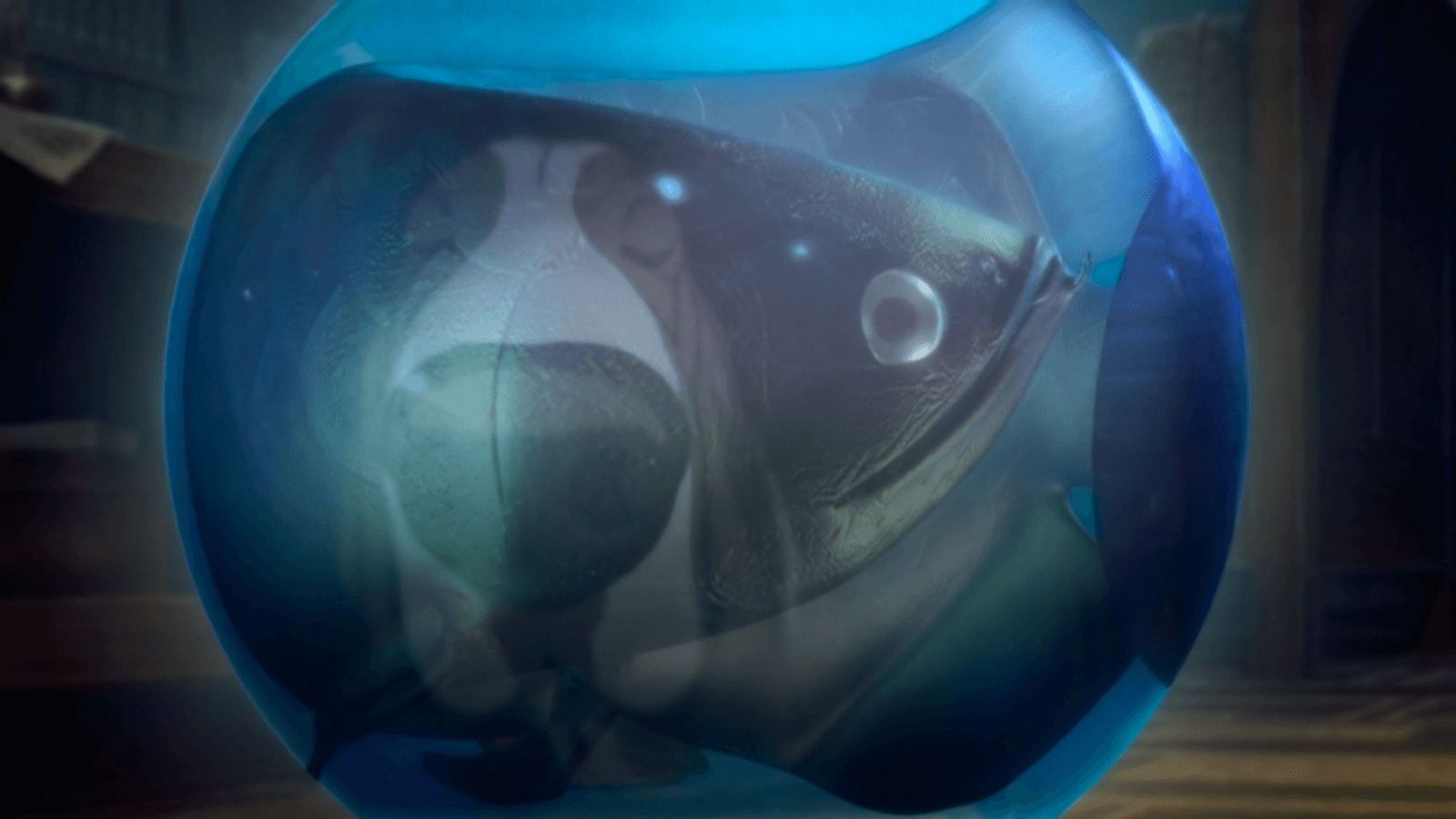

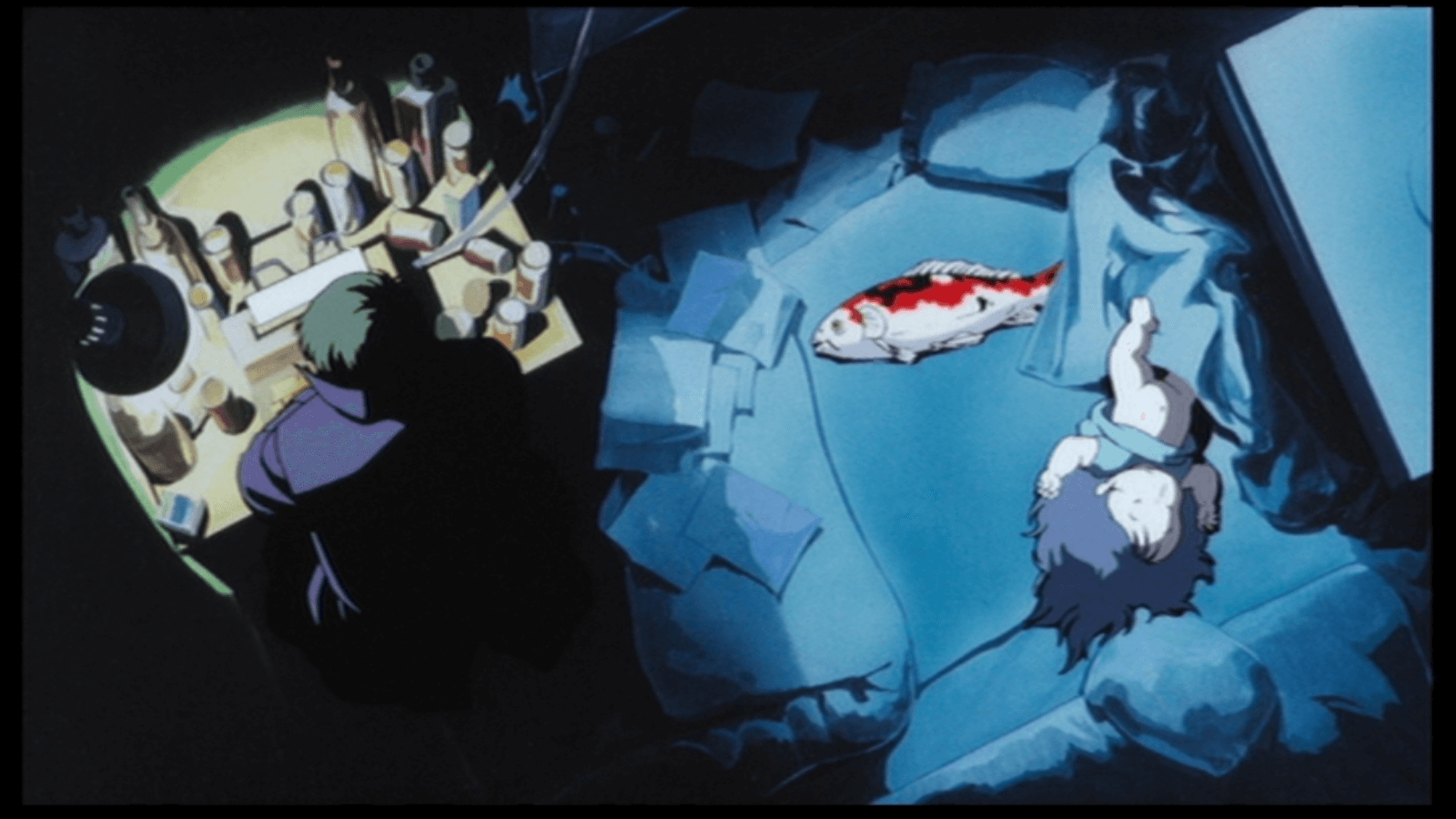

押井守監督『トワイライトQ: 迷宮物件FILE538』(1987年)©EMOTION

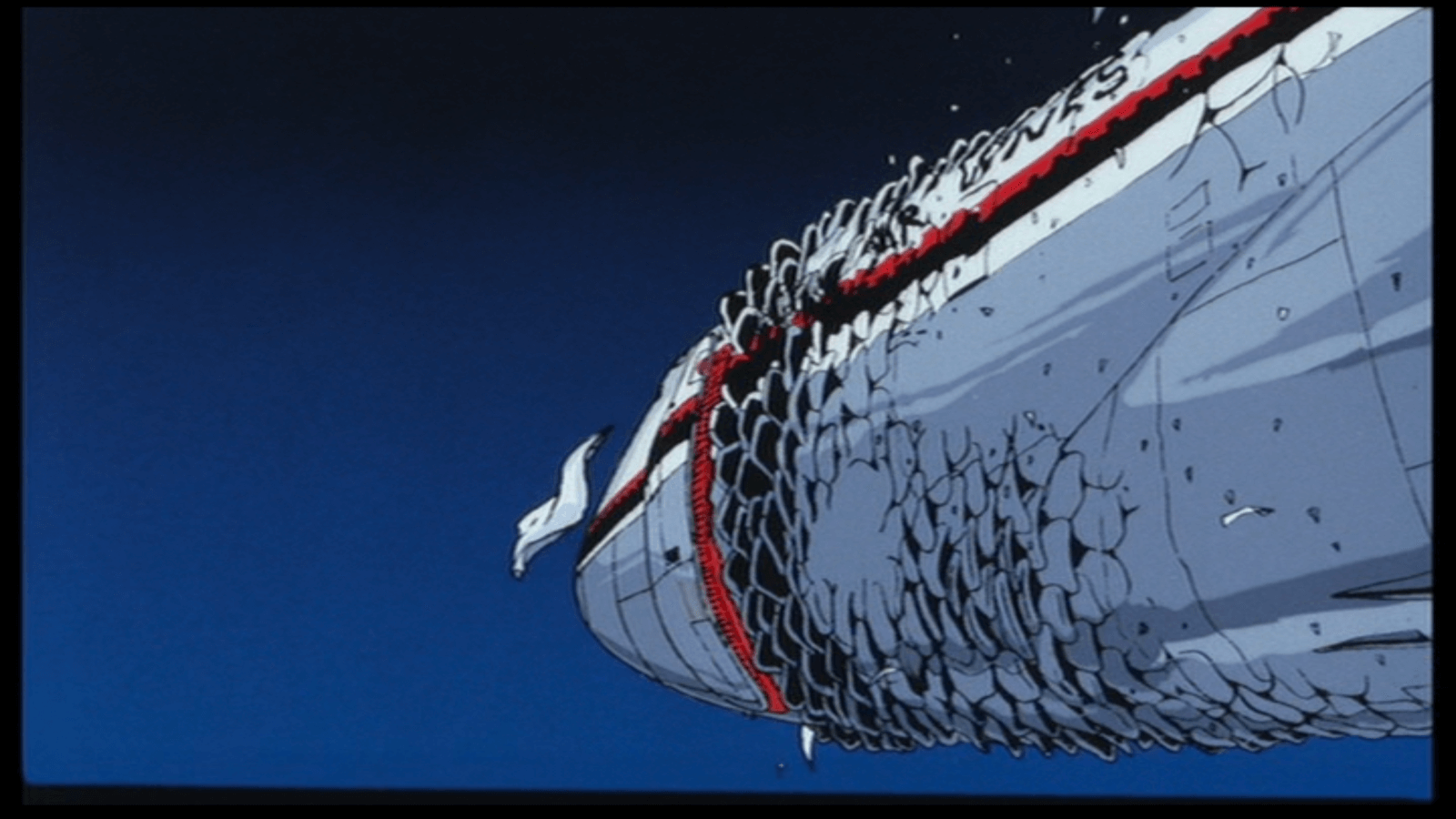

冒頭、埋立地の上空を行く飛行機の翼が剥がれ落ち、そのボディからジェラルミンの鱗が生成し、頭から尻尾まで錦鯉に変わっていくシーンがあります。この錦鯉は、大正時代に食用の鯉の突然変異体を品種改良してつくられた観賞用の鯉、白地に赤と黒が散る目にも艶やかな大正三色でしょうか。20世紀を代表するテクノロジーの産物である飛行機が、大正時代から連綿と紡がれてきたバイオテクノロジーの産物である錦鯉へと変身する。画面が切り替わると航空機の消失事故を伝えるラジオに耳を傾けながら、大写しになった汗まみれの男の黒目が上下に行ったり来たりしています。次のカットでは、その男の後ろに大きな水槽とその中に浮かんでいる錦鯉、そしてその様子を眺めている稚児が鯉の真似をして口をパクパクさせます。そうめんを食べていると外から飛行機が飛んできて、子どもは「おさかな!」と叫び、錦鯉を真似して口をパクパクさせます。男は水槽を見つめ、錦鯉のパクパクという動作を真似ます。問題は次のシーンです。再びラジオがひとしきり飛行機の失踪を伝えると、サングラスをかけた探偵が部屋に入ってきます。するとそこには、子どもが寝ている布団の上に口をパクパクさせている錦鯉が寝そべっています。この錦鯉は作品の最後で、探偵によって包丁を入れられることになるのですが、そのとき、空を飛んでいる飛行機のどてっ腹にも切れ目が入り、たちまちその中身が吐き出されます。

押井守監督『トワイライトQ: 迷宮物件FILE538』(1987年)©EMOTION

どちらも失踪する、飛行機と前任者の探偵=父親を結ぶのは錦鯉です。つまり、飛行機が錦鯉に変わるように、父親役も役目を終えると錦鯉に変わって布団の上に寝そべる(そして食べられてしまう)ことが示唆されている。このようにして、前任の探偵=父親は消えるとしか考えられません。まさに荒唐無稽なアニメーションという他ないでしょう。しかし、政府が再開発したものの途中で計画が頓挫し廃墟のまま置き去りにされたこの埋立地、そして現在の地図では海の上に位置していることになっているこの物件の無根拠さを思えば、そこまで荒唐無稽でもないかもしれません。つまり、「私が探偵としてこの物件を選び調査したのではなく、この物件が受け手としての探偵を必要とし、結果として私がつくり出されたのだ。どちらが真実でどちらが虚構かを問うことではなく、どちらがよりよく自分を説明するかが問われるべきなのだ」という探偵の謎めいた独白は、まるでバミューダ・トライアングルのように飛行機と探偵=父親を飲み込んでしまう魔境、すなわちアニメーションでつくられた迷宮物件の魔力を物語っているようです。

元来アニメーションは、一枚の紙に書かれた動かない絵に生気を与え、それをまるで生きているかのように動かす、ある種の魔術的効果の発揮を真骨頂としています*12。しかし押井がここで展開しているアニメーションの力は、それとは事情が異なります。それは、『迷宮物件』が採っているある手法によるものです。

『迷宮物件』は完全なセルアニメではなく、背景には樋上晴彦が撮影した写真が使われています。ロケハンで樋上が撮影した写真を元にして構図を組むというやり方は、押井がのちの作品群で自家薬籠中のものとするアニメーション製作法のひとつではありますが、『迷宮物件』が特異なのは、写真を構成に用いるのではなく、それ自体を彩色・加工してセルアニメの背景として使用しているという点です*13。

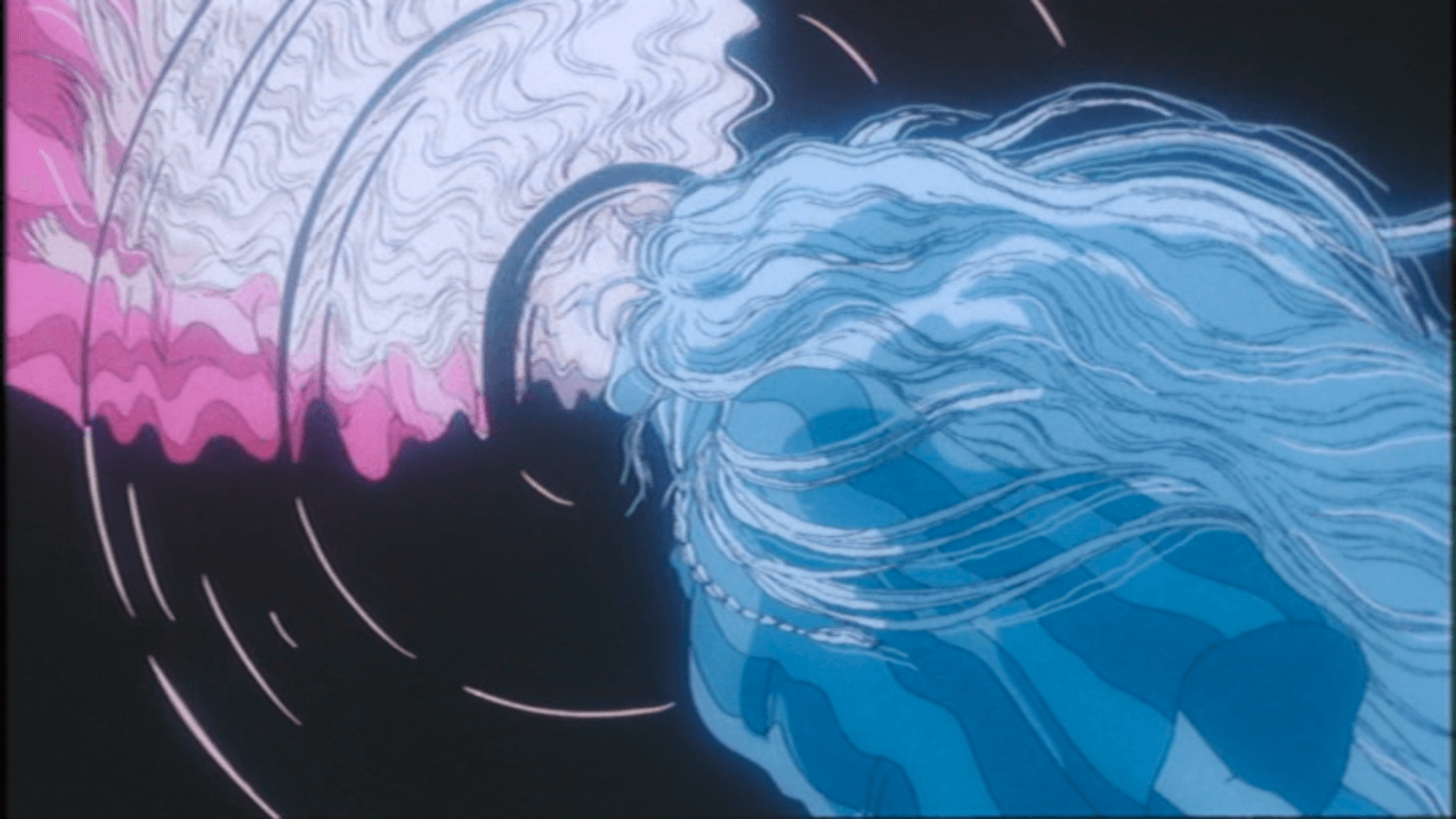

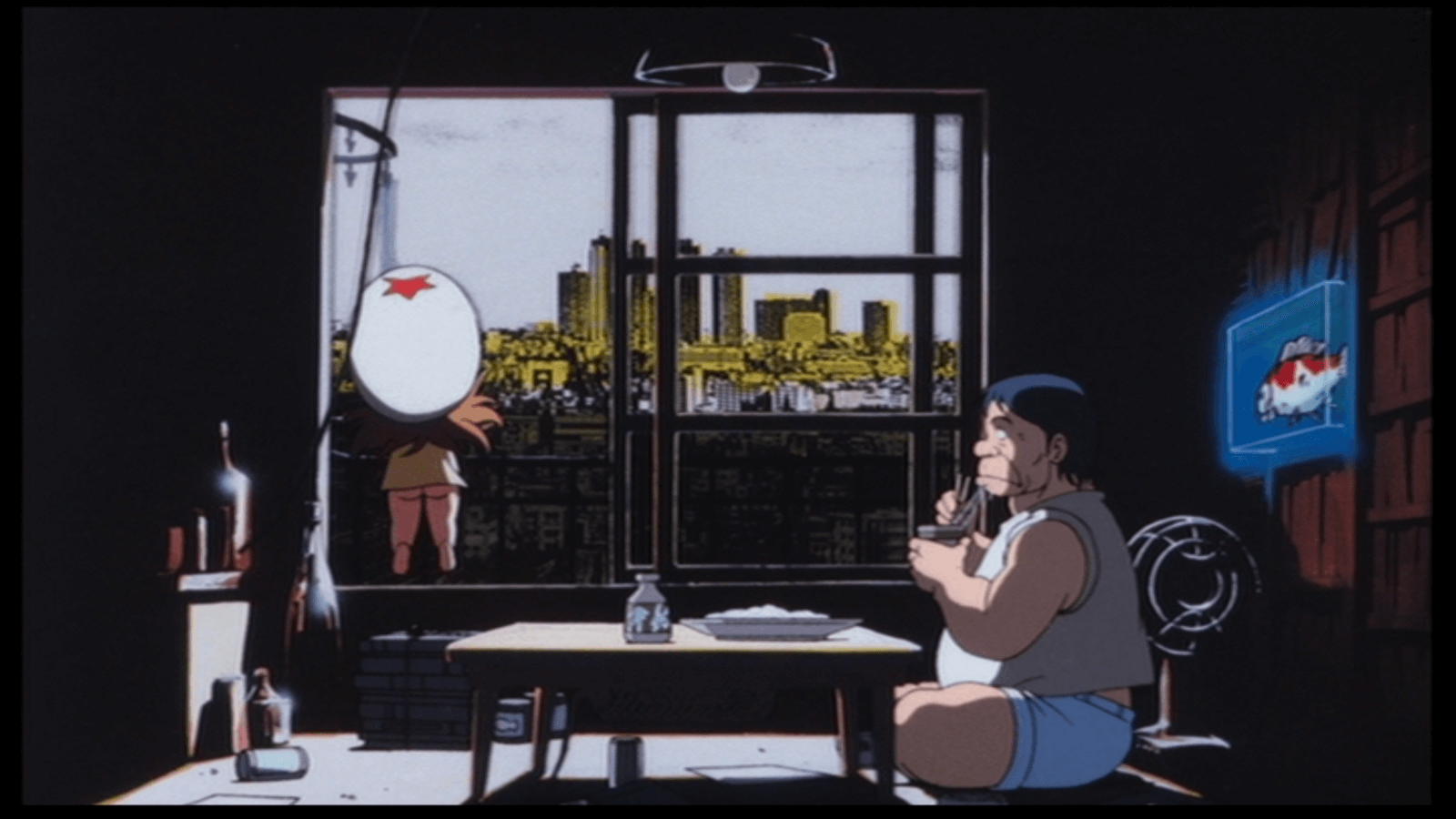

押井守監督『トワイライトQ: 迷宮物件FILE538』(1987年)©EMOTION

例えば子どもが窓の桟に乗って外を望み、父親役がそうめんを食べているシーンは、近景となるアパートの一室の中はセル画で、窓の向こうに広がる中景と遠景は加工写真で、構成されています。子どもがずっとこの部屋に住んでいて、男は探偵としてこの物件にやってきて、やがて父親役を務めることになる、という設定を思い出しましょう。男の出自があるのは、窓の向こうに広がる都会、加工された写真に映る世界です。上空で消失する飛行機も同様に、加工写真の世界を飛んでいます。探偵も飛行機もこの物件の中、つまり一貫してセル画で描かれている世界の中に入ると、やがて錦鯉に変わってしまう。このように、飛行機と男の錦鯉への変身という筋書きは、写真を加工してアニメに変えるという世界生成(worldings)の技法のアレゴリーとして機能しているといえるでしょう*14。

『迷宮物件』の偽親子をファミリーたらしめる共同性・社会性とは、以上のような写真とアニメーションによる世界生成の骨法と無関係ではありえません。なぜなら序盤にデカデカと映し出されるメッセージにあるように、「これはやがて訪れるであろう後継者/つまり君のために用意された物語だ」からです。つまり、今ここで長々と調査報告書を書いている、写真の世界からやってきたこの〈まどかしとね〉は、いつの間にかもうセル画にとり込まれて、探偵の後継者になっているんですね。はい、偽親子をファミリーたらしめる共同性・社会性とは、窓の向こうに広がる世界からこのアニメーションの部屋にやってきて親子の身元調査をしながら失踪し、謎に埋もれてやがて自分が誰だかもわからなくなり、最後は錦鯉になって後任に食べられる、〈まどかしとね〉のような荒唐無稽な共謀者の到来によってつくられるのです。ファミリーをつくるのはファミリーマートのごとき陰謀(conspiracy)*15。おあとがよろしいようで。

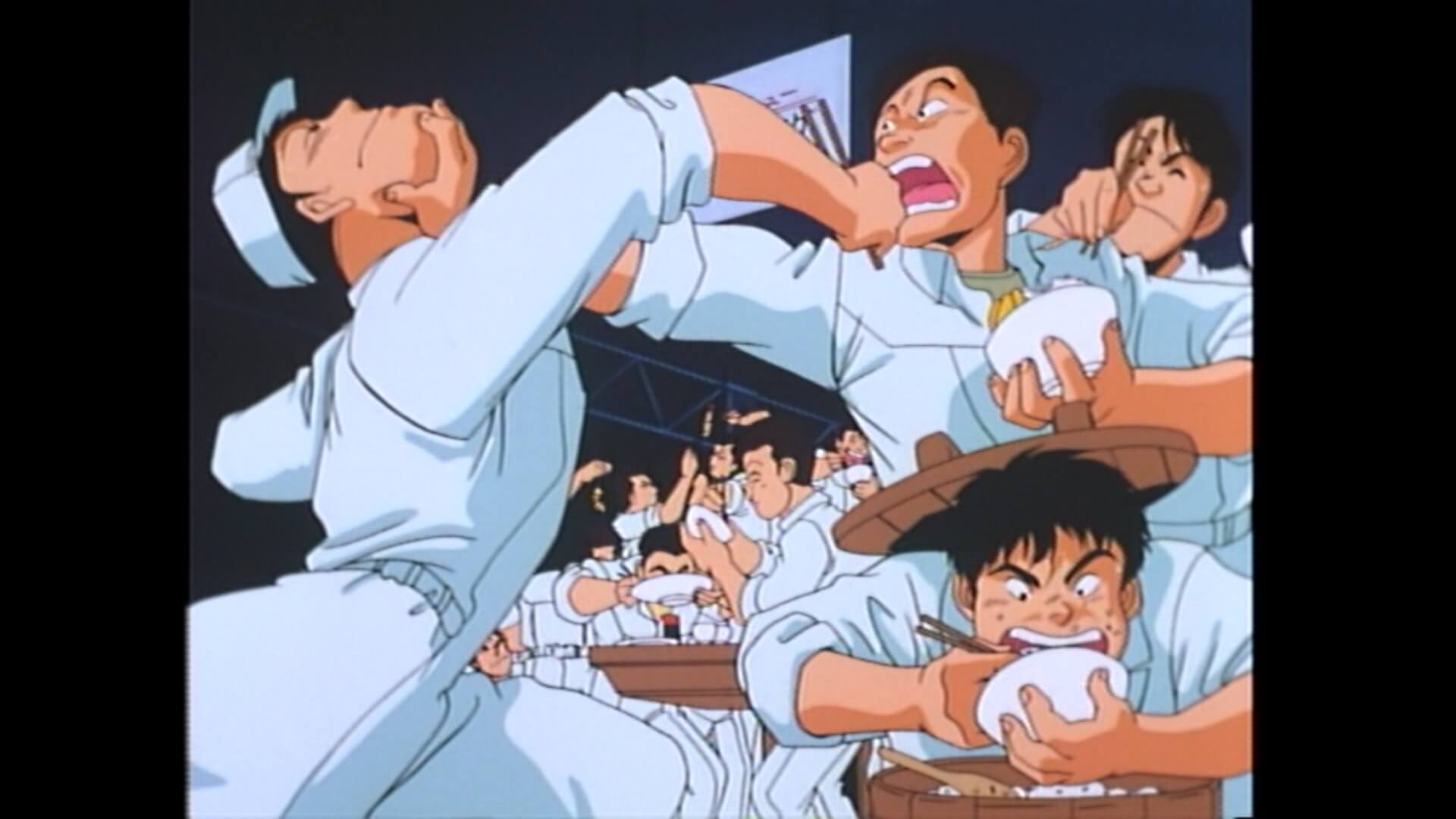

共犯のファミリー──『御先祖様万々歳!』

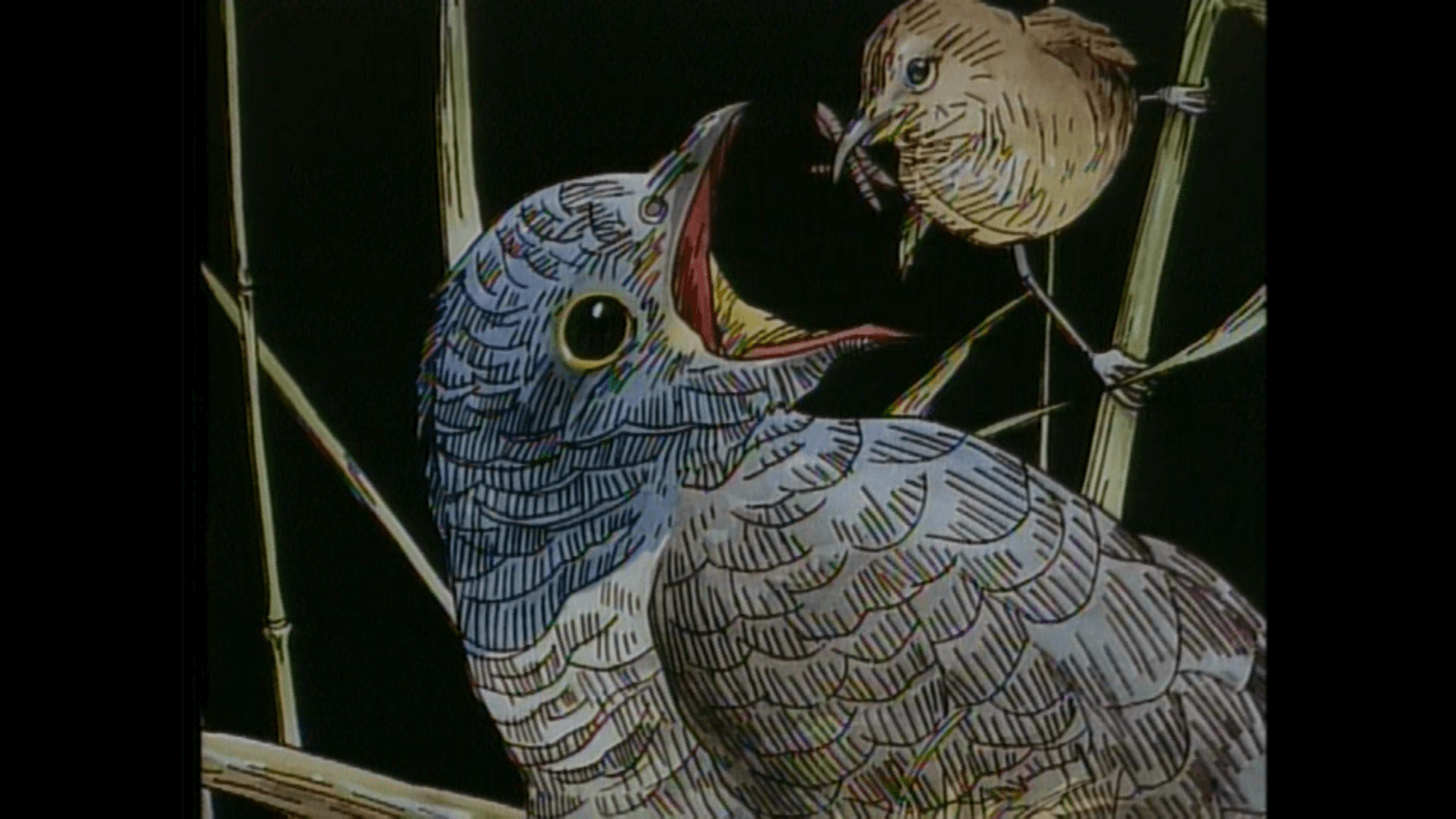

押井守監督『御先祖様万々歳!』(1989-90年)第1話「悪婦破家」 ©押井守/ぴえろ・SPO・OCS 『御先祖様』が家族の血縁性をネタにしたパロディであることは論を俟たないでしょう。全6話のうち最終回を除く各回冒頭で紹介される鳥の生態はその一例です。他の鳥の巣に卵を産みつけ育ててもらうカッコウの托卵、オスが極寒の中飲まず食わず抱卵するコウテイペンギン、鳥類の求愛行動とメスがその成就の決定権を握る性選択のあらまし、他の親子連れに遭遇した際戦いの果てに子どもを奪ってしまうダチョウの生態、樹木の洞うろで隠し育てられた子どもが、ときには親さえも敵として誤認するサイチョウ。人間の家族や性愛の常識を裏切るこれら鳥の生態は、『御先祖様』に登場する家族の異形を予告すると同時に、裏書きしていると言えるでしょう。

押井守監督『御先祖様万々歳!』(1989-90年)第1話「悪婦破家」 ©押井守/ぴえろ・SPO・OCS

さて、舞台は『迷宮物件』に引き続きセイタカアワダチソウが乱れ咲く千葉市幕張埋立地に建っている、高層マンションの最上階に住む四方田家。ある日曜日、一家の一人っ子・犬丸はホームドラマのような退屈な日常に飽き飽きして、バットによる父・甲子国の撲殺を企てます。1980年11月29日に発生し社会問題化した神奈川金属バット殺人事件を思わせる犬丸が起こした擾乱じょうらんに対し、甲子国はゴルフクラブで迎え撃とうとします。一触即発の状況にチャイムが鳴ります。現れたのは満開のセイタカアワダチソウのような装飾のついた帽子を被る麿子と名乗る少女。未来からやってきた犬丸の孫だと名乗る麿子はたちまち犬丸に抱きつき、家に居座ることになります。冷え切った家族を温め直す家族団欒を欲していた甲子国と、ホームドラマの閉塞を打ち破るラブロマンスの到来に浮き足立つ犬丸をよそに、SFを信用しない現実主義者の母・多美子は家を出ていきます。こうして、SFの侵入を契機としたユートピア物語、ラブロマンス、リアリズムという、家族をめぐる3つの物語が覇権を争う構図ができあがります*16。

押井守監督『御先祖様万々歳!』(1989-90年)第2話「酒池肉林」 ©押井守/ぴえろ・SPO・OCS

はたして、他の植物の生長を阻害する化学物質の放出(アレロパシー)で知られ、日本の在来種の存続を脅かす侵略的外来種ワースト100に指定されているセイタカアワダチソウを頭上にいただく麿子の登場は、普通の血縁家族に荒唐無稽をもたらすことになります。この鮮やかな黄色に輝く花はただの象徴なのではなく、現実に在来家族を侵略するのです。

そして4つ目の物語、国家の物語が登場します。麿子を追いかけてやってきたタイムパトロール隊隊員を名乗る室戸文明と麿子本人の証言によれば、タイムマシーンが発明された21世紀中葉、祖先を敬い、御先祖様万々歳を第一に考える古風な道徳観が流行していました。《バック・トゥ・ザ・フューチャー》シリーズを始めとするタイムトラベルものにおいて、時間旅行者が過去に介入して未来を変えるのは御法度とされていますが、こうして時空を遡り、御先祖様に会う「不純血縁交流」を試みる者たちが続出するようになってしまいます。麿子もそのうちの一人でした。室戸によれば、勝手な不純血縁交流を許せば秩序が乱れ、特定の家や子孫のみが繁栄し、国家の中に新たな国家を生み出す危険性があるといいます。「血縁」や「家」など私たちが自然と受け入れるように刷り込まれている社会集団が国家よりも大きな力をもとうとすれば、公権力はそれを見過ごすわけにはいきません。家族の構成員たちが己の血族の利益を追求し始めてしまうと、国家の基盤であった家族は国家の存立理由を脅かす反社会的集団へといとも簡単に転落するからです。とはいえ、このSF的な国家の物語に物語上どれほどの信憑性があるのかは一切示されません。

ひとまず室戸の話を信用するならば、国家公務員として麿子の行動を取り締まりにやってきた室戸は、家族を最小単位とする国家の正当性を守る物語の手先であると言えるでしょう。結果として犬丸は、室戸を金属バットで打ち倒します。そのうえで犬丸は、祖父である自分が未来からやってくる国家の犬から孫娘である麿子を守るというSF的大義名分を掲げつつ、実際はそれをうら若き娘との逃避行というラブロマンスの物語を突き進むための口実とするのでした。こうして国家の物語を含むSFと家族団欒のユートピア物語を、犬丸のラブロマンスが統合したのです。敗れ去った甲子国は、高層マンションの旧居と家族団欒のために新規購入した一軒家の新居のダブルローン地獄に陥り、借金取りから逃亡するという別の逃避行、ユートピアからディストピアへの転落劇を自作自演することになります。

押井守監督『御先祖様万々歳!』(1989-90年)第3話「虎視眈眈」 ©押井守/ぴえろ・SPO・OCS

他方、残されたSF嫌いのリアリストの母・多美子は、家を出てから4ヶ月と2週間、探偵・多々良伴内を雇い、麿子の正体を独自に探っていました。探偵は麿子が室戸と共謀し、全国各地の家族を訪れてはことごとく家庭崩壊に追い込んでいたという事実を、物証とともにみんなの前で披露します。虚構を突っぱね、事実だけを積み上げる多美子は、家族の物語を3つに割った麿子を「家庭に対する純粋な悪意」と糾弾します。かくして、国家の物語を打ち倒し、SFとユートピア(ディストピア)を糾合した犬丸のラブロマンスを、多美子のリアリズムが超克したかに見えます。ところが、ラブロマンスはリアリズムをも飲み込みます。すなわち、麿子が未来からやってきた孫娘ではないのであれば、もう近親相姦の禁忌に触れることなく堂々と恋愛することが可能になるからです。こうして、ラブロマンスは依然として最強を誇示することになり、家族の物語群は後景に退くことになります。

ところが犬丸の勝利宣言の舌の根も乾かぬうちに、金策に追われた甲子国が一人、郵便局で強盗を働いており、指名手配されていることが発覚します。もはや家族を維持する口実が見当たらず、犬丸のラブロマンスが独走する事態になっていたところに、突如家族の危機が到来し、彼らは官憲という外圧によってファミリーの結束を固めることになります。時間警察・室戸から逃れる犬丸と麿子のラブロマンス的逃避行は、甲子国を追う警察から逃れる四方田家総出の逃避行へと拡大し、法から逃れるアウトローであるということがファミリーを維持する唯一の方法として残されるのです。

押井守監督『御先祖様万々歳!』(1989-90年)第4話「捲土重来」 ©押井守/ぴえろ・SPO・OCS

「意味なんて初めからないさ、それが家族だから!」という犬丸の啖呵を地でいくように、犬丸、麿子、多美子、甲子国、探偵の多々良からなる犯罪者ファミリーは、とくに意味もなく、目標もなく、2ヶ月のあいだ野宿を重ねながら、かっぱらい、置き引き、万引き、食い逃げを繰り返します。甲子国にとっては家族のディストピア以外のなにものでもないでしょう。しかし、多美子は違います。御先祖様や血縁、親類縁者のような「そういった類の観念には憎悪を抱いていると言ってもよろしい」多美子は、「制度としてのイエの解体と実体ある家族の共同性の解体とは峻別されなければなりまっシェーン」とうそぶき、今や犬丸と絶妙のコンビネーションで万引きの手練れとなった麿子を息子の嫁として受け入れるに至っています。

アウトローの一家の物語を終わらせるのは、警察に扮した室戸文明の他にいません。一家が寝床に定めた廃墟となっているドライブインを警察が包囲するという状況下、室戸は甲子国に、このまま家族に犯罪者の家族として生き恥を晒して生きるより、正しく一家心中せよと迫ります。家族の物語を終わらせる一家心中という提案を遂行しようとする甲子国でしたが、覚悟を決めて室戸が渡した銃を発砲してみても所詮はおもちゃの空砲、紙吹雪が舞うばかり。家族の物語を終わらせるのは自分の役目と自認する室戸の切り札は、別の家族の物語でした。すなわち室戸は、麿子の父でありながら同時にその本名は犬麿、すなわち犬丸と麿子のあいだに生まれた子どもであるというのでした。ということは、麿子は室戸の母であると同時に娘でもあり、麿子の祖父であると同時に夫でもある犬丸は室戸の父でもあるということになりますが、大丈夫です、わけがわからないのはあなたのせいでも私のせいでもありません。矛盾だらけのSF的血縁の告白が、四方田一家の物語争奪戦が終焉したあとに残された空虚を襲うのです。

押井守監督『御先祖様万々歳!』(1989-90年)第6話「胡蝶之夢」 ©押井守/ぴえろ・SPO・OCS

破天荒な物語争奪戦が終結し、四方田一家が離散したのちには、夢の中で自分が胡蝶になったのか、現実で胡蝶が自分になっているのか判別できない、という荘子『斉物論』に登場する逸話に範をとった、「胡蝶の夢」と題された最終話が掉尾ちょうびを飾ります。雪が降り積もる中、今や欠陥建築であることが判明し、立入禁止区域になっている、あの家族の物語が分裂する舞台となった高層マンションに向かって犬丸は歩いていき、セイタカアワダチソウを思わせる黄色い気球を目撃して追いかけ、途中で行き倒れ、近くに止まった黄色の蝶のそばで犬丸が雪に埋もれていくシーンで、『御先祖様』は終わります。このエンディングは、現実と虚構は人間のインターフェースからしてみればどちらも根拠なきバーチャルであるという押井の世界観と、あらゆる存在物が混淆する荘子の「万物斉同」の理念を集約した、物語上の破局でありながら世界観にとっては大団円でもある、と言えるでしょうか*17。

しかしながら、家族とファミリーについて語るこの場で注目に値するのは、ユートピア(ディストピア)、リアリズム、ラブロマンス、SFのすべてを吸収する無目的な運動体となった、あの犯罪集団としてのファミリーでしょう。父親の郵便局強盗と指名手配を契機として、家族の成員だけではなく探偵までもが逃亡生活を維持するためにあらゆる非合法的手段を駆使するとき、彼らを結びつけているのはもはや戸籍法を始めとする民法でも、奥田が論じていた社会的承認でもありません*18。この犯罪集団も久保田が言う共同生活体の範疇には入るでしょうが、その生活は明らかに経済的な交換・互酬関係・再分配のモデルからかけ離れています。その共同性の原理は、法を侵犯する共犯性(complicity)と呼ばれるべきものです。

「紫水会館」(2007年)/Photo by Gen Sasaki

現象学者・吉川孝は、戦前から1980年頃まで日本国内で密かに流通していた、ブルーフィルムと呼ばれる無修正猥褻映画の上映が、「見せてはならないものを見せる人(上映者)の違法行為のもとで(おかげで)、不特定または多数の鑑賞者たちが、見てはならないとされるものを覗き見る」という共犯関係に基づいていたことを明らかにしています。「違法行為」とは言うまでもなく刑法の猥褻物公開に関する規定の違反のことですが、こうなると上映者に観客が協力しなければ上映はできませんよね。観客が警察に通報すれば上映できなくなるからです。ブルーフィルムの上映の例のように、社会からの不承認がひとつの共同性を形成し、それが四方田家のようなファミリーとして振る舞う可能性もあるでしょう*19。あるいは、取り壊しが決まっていたボーリング場、旧・紫水会館の中に許可をとらずに入り、「空間全体を使って見事なインスタレーション」を仕上げ展示した、現代美術家のコンビ、BABUと佐々木玄の例もここに該当するでしょうか。アーティスト側が制作の過程で建造物侵入罪を犯していることに議論の余地はありませんが、その展示を見に行く側も同じ罪を犯すことになるという点はとても大切です。他人の敷地内で許可なく制作・展示が行われているという違法性の秘密を共有する共犯者の来訪によって、彼らの展示は可能になっているからです*20。

とはいえ、社会に背を向ける密やかな共犯性のもとに結びついたファミリーは短命に終わる運命にあるようです。ブルーフィルムの上映はせいぜい1、2時間程度でしょうし、旧・紫水会館はもう影も形もありません。四方田一家と探偵の犯罪者ファミリーも2ヶ月程度維持されただけで消滅してしまいました。しかし、法の侵犯によって束の間立ち上がる、法に依らない秘密の時空には、民法によって規定された家族のあり方を揺さぶる何かがあるようにも思われる次第です。もちろん、これは犯罪のススメではありませんよ。

押井版「攻殻機動隊」とファミリーの身体

すべては繋がってしまう

共犯のファミリーは、アウトローな集団を中心に展開する《機動警察パトレイバー》シリーズ、そして《攻殻機動隊》シリーズにもその余韻を残しています。ただし、特車2課も公安9課も、超法規的活動をする例外的な集団ではありますが、国家の警察組織の一部となっているという点で『御先祖様』のファミリーとは異なりますね。しかし肝心なのは、遵法と法外の矛盾なき両立ではありません。『迷宮物件』においてアニメーションのファミリーの外に広がっていた「写真の世界」や、犯罪者のファミリーを警察が追いかけてくる『御先祖様』と比べると、《攻殻機動隊》シリーズでは、ファミリーの外に社会や共同体を見つけることが難しいのです。換言するなら、テクノロジーによってほぼすべての人間が繋がり続け並列化を重ねていく『Ghost in the Shell/攻殻機動隊』(1995年、以下『GITS』)や『イノセンス』(2004年)では、すべてがひとつのファミリーになりうると言ってもいい。技術的にすべてが繋がりうる高度情報化社会においては、任意のファミリーをその外部となる社会と弁別することは理論上できません。ファミリーであるという認識自体が技術の産物、つまり疑似記憶やハッキングの影響かもしれないからです。そのため、例えば公安9課をひとつのファミリーとして設定したとしても、そのファミリーの特殊性は遍く広がった社会一般の特性を反映しているだけなのではないかと疑わざるを得ません。

角度を変えてもう少し説明しましょう。

吉永尚之監督『機動警察パトレイバー ON TELEVISION』第1話「イングラム起動」©HEADGEAR

《機動警察パトレイバー》シリーズは、地球温暖化による海水面上昇と首都直下型地震によるガレキ問題に対処する開発事業のために導入された、レイバーと呼ばれる歩行式作業機械が急速に普及した時代を舞台にしています。レイバーには人間が操縦者として乗り込むため、一方のレイバー=機械を「身体」に見立て、操縦者=人間を「意識・精神」に見立てる、という二元論的な整理が可能です。機械は人間ではない。だから特車2課は、レイバーでトラブルを起こし暴走する、人間の犯罪を取り締まることになります。超法規的な手段に出ることもあるし、ヤクザのような組織ですし、都心からはずいぶん外れた埋立地に本拠を置く外様であることに変わりはありませんが、それでも彼らに自分の存在自体をわざわざ問いかけるような契機はありません。レイバーの誤った使い方をする者たちを特殊なレイバーを用いて鎮圧する特車2課は、その外に広がる人間社会からは一定の自律性を備えた、特殊な「人間のファミリー」を形成していることになります。

押井守監督『Ghost in the Shell/攻殻機動隊』(1995年) ©1995士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

テクノロジーに関する犯罪を取り締まるという点では、《攻殻機動隊》シリーズの公安9課も《機動警察パトレイバー》シリーズの特車2課と同じです。しかし、個々人の脳を技術的にネットワークに接続する「電脳化」が進行すると同時に、理論上は誰でも身体を機械的に増強する「義体化」が可能な世界を舞台にしているという点で、《攻殻機動隊》シリーズは大きく異なります。例えば、『GITS』中盤にバトーが明かすように、義体化をしていないトグサと荒巻部長を除く9課の全員が、義体のメンテナンスのためにメガテクボディ社の世話になっています。電脳化だけはしているトグサと荒巻部長も、電脳医師によるメンテナンスを受けています。もし電脳化と義体化が9課だけの特権だとしたら、同じ穴の狢の9課をファミリーと呼ぶことは容易でしょう。しかしながら、すべての人間が同じ電脳化と義体化を享受しているとき、電脳犯罪に立ち向かうという理由だけで9課をファミリーとして特殊化することはできるでしょうか。それどころか、9課の犯罪捜査は取り締まり対象となる犯罪者のやり口と見分けがつきません。ハッキングや殺しも含めて、9課だけに特殊な正しい技術の使い方はありません。9課を襲うトラブルも、一般市民に降りかかるそれと同じです。自分の存在を問うことなく機械を正しく使うかどうかという人間の倫理に関わっていることのできた特車2課と違い、身体は交換・拡張可能で、ネットや都市のすべてが接続しうる《攻殻機動隊》シリーズに生きる者たちは、人間を特徴づける人間性や他の人間との違いを示す個性を確立することが難しいため、実存的不安を引き受ける必要があるのです。

もちろん警察組織である以上、公安9課は事件解決に動きますが、《攻殻機動隊》シリーズが前景化するのは刑事ドラマではありません。喫緊なのは、機械の扱い方をめぐる人間の善悪ではなく、機械を介してすべてが繋がったことによる人間の存在論的変容と実存的不安への対処ですよね。すべての個人がひとつの超個体(superorganism)として活動する社会ができあがってしまっているとしたら、自分の生のかけがえなさは見失われ、生きている実感は乏しくなっていくでしょう。「システム」の中に存在しているとは言えても、「世界」の中に生きていると実感はできない。だからと言って、個人の孤独や孤立というかたちでその束縛を解消しようにも、生がインフラの中に埋め込まれている状況を脱するには意思や意識、心がけではどうにもならないはずです。機械-人間連続体となった社会で自分の生を実感するためには、軛くびきから解放される孤高を目指すのではなく、自分の存在を実感させてくれる別の軛、すなわちファミリーという「世界」をつくる必要があります。けれども上述の理由から、特車2課のケースとは異なり、公安9課という組織それ自体をそのままファミリーと呼ぶことはできません。のちのち論じますが、ファミリーをつくるには、無際限な繋がり(社会)を状況に応じて有限化する実践が不可欠になるのです。

世界生成とは何か

すべてが繋がりうる状況を目の前にすれば、《攻殻機動隊》シリーズを「自己言及(self-reference)」や「メタフィクション(metafiction)」というポストモダン人文科学の用語で記述したい誘惑にも駆られます。つまり、作品上互いに分割できないファミリーと社会構造の連続体を無理やり分けるのではなく、それらが連続体としてあるという事実を、フィクションという形式一般やアニメーションというジャンル一般、あるいは日本国やグローバルな社会構造に対するメタレベルの批評や応答と解釈するのです。インタビューで幾度か言及しているように、押井が自己言及やメタフィクションに関心をもっていることは否定できません。しかし、キャラクターの振る舞いや物語を通じて、アニメーションとは何か、物語とは何か、映画とは何かという自問自答をすることに一定の意義があることは認めるとしても、押井にとって最も重要な「世界をどのように生成させるのか」という問いを忘れてはならないでしょう。すべてが繋がりうる無際限のシステムに、限りあるファミリーを形成するための鍵となるのが世界生成です。

言うまでもないことですが、アニメは二次元を重ねることで、擬似的に空間を表現することにその手法の本質があります。キャラクターの描かれたセルと背景は、物理的にも概念的にも全く異質な存在であり、それぞれが独自の領域を形成しつつも、重ねられることで相互に干渉し、補完し、ひとつの世界を提示します。詳細に語るなら、セルそれ自体も個々のキャラクターが別個の次元に存在しつつ、重ね合わせることで所定の関係が取り結ばれるように計算されており、個別に存在する限り何の機能も実現し得ない存在に過ぎません。

別個の次元を重ね合わせることによって、世界を生成し、物語を胚胎(はいたい)する、その形式こそがアニメの本質だと、そうも言えるでしょう*21

押井はしばしば、キャラクターと物語、世界観という三要素で映画の製作を説明します。セルや背景は「個別に存在する限り何の機能も実現し得」ません。セルで描かれるキャラクターもそれぞれ次元を違える存在であり、背景の上に載って「所定の関係が取り結ばれる」ことによって初めてアニメーションたりえます。『迷宮物件』の場合は、背景には加工した写真が当てられ、メディウムの差異からずれが生じますが、それらの違和を生かしながら素材を組み合わせて「陰謀」の世界を構成していきます。『イノセンス』になると、ふんだんに3DCGが使われることになります。2Dのテクスチャーとキャラクターのセル画、そしてその背景に無数のカメラを配置することが可能な3DCGを組み合わせ、それらにエフェクトをかけて馴染ませていく作業という要素間の関係は、通常の手書きのセルアニメとは比較にならないほど複雑です*22。物語はキャラクターを様々な方法でアニメートし動かしていくことによって「胚胎」しますが、世界は、レイアウトや画角の採用、細部に及ぶ小物の配置などの重ね合わせによって生成していきます。キャラクターや物語を規模と密度においてはるかに凌駕する、世界の生成にかける労力が、他のシリーズ作品と比べた場合に、押井版《攻殻機動隊》シリーズの特色になるように思われます*23。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

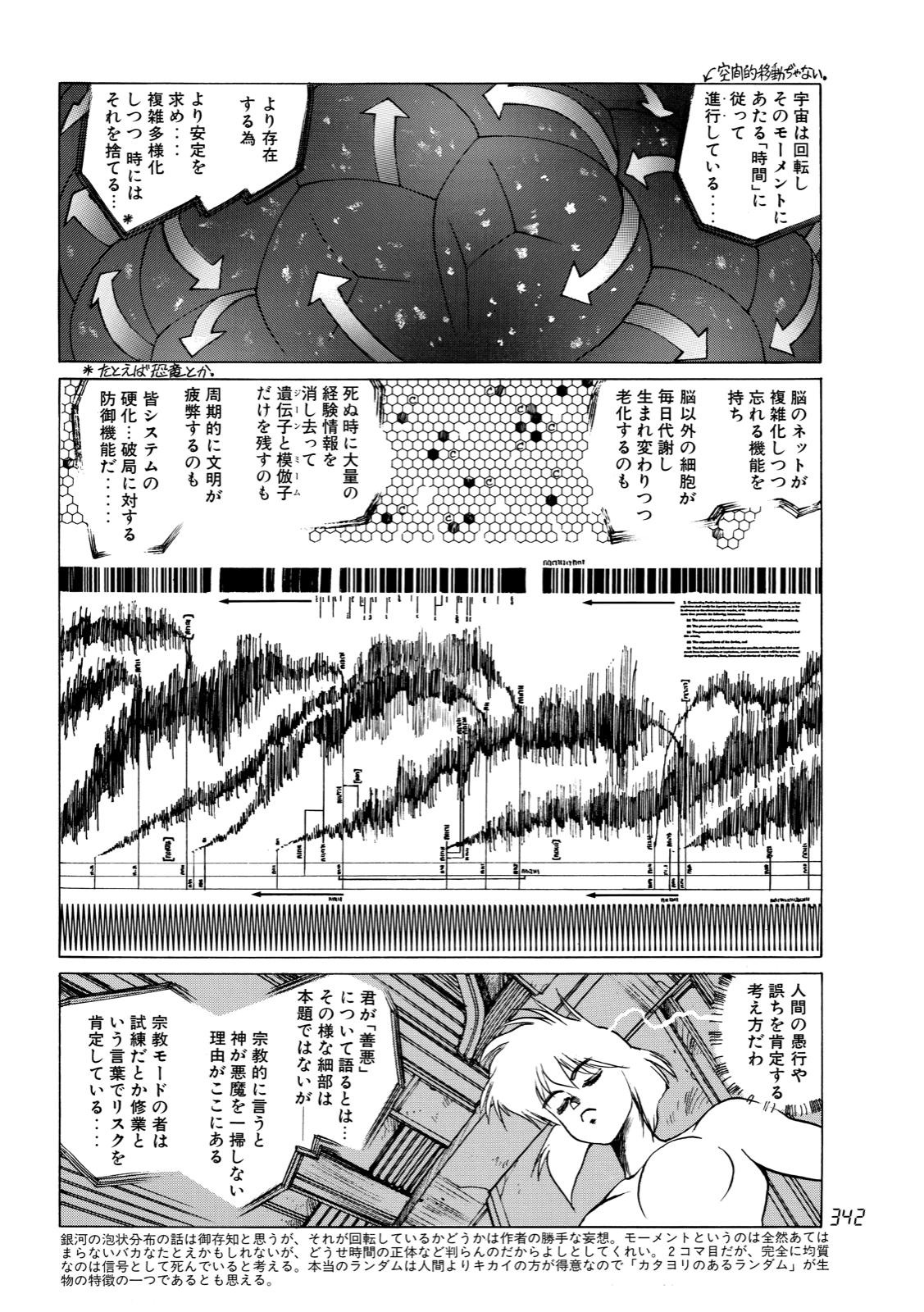

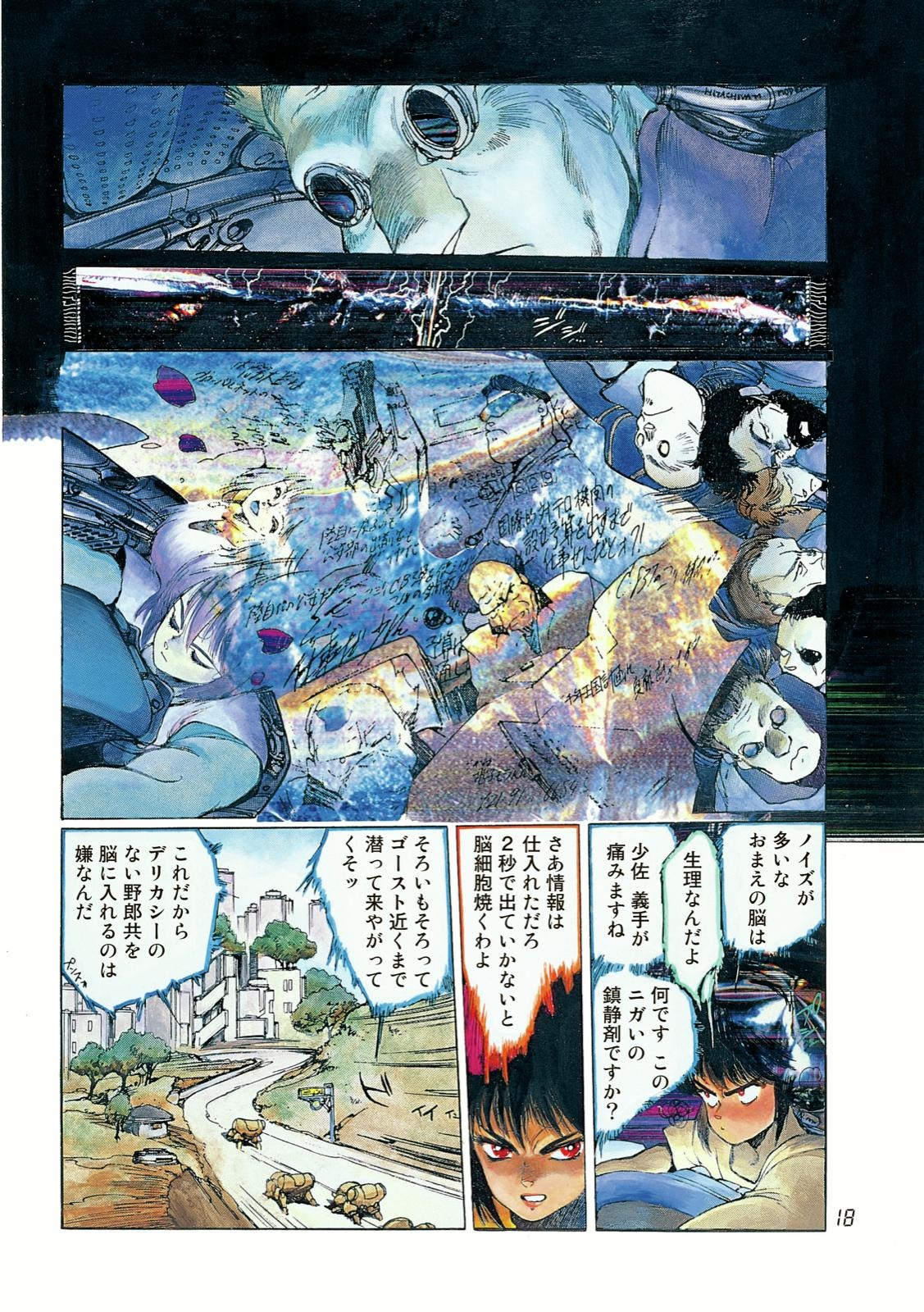

押井がつくる世界とはいったいどのようなものなのか考える前に、ここで一旦、原作に立ち返ってみましょうか。というのも、押井版《攻殻機動隊》の原作となる士郎正宗の漫画でも、キャラクターや物語よりも世界の生成のほうがずっと大きな比重を占めているからです。物語の進行には直接関係のない、欄外の書き込みが散在しているのはその証左と言えるでしょう。作家によってつくられる世界は、キャラクターよりも、物語よりも、はるかに大きいのです*24。

士郎正宗のシステムと「世界」

とりわけ、士郎の発想源のひとつであり、《攻殻機動隊》の英訳タイトル “The Ghost in the Shell” にその影響の痕跡を残すアーサー・ケストラー『機械の中の幽霊』(原題:The Ghost in the Machine)の検討は、システムと世界の違いを考えるうえで欠かすことのできない傍証となるはずです。ケストラーが同著を書いた1960年代、行動科学と心理学では実験の結果の再現可能性にこだわるあまり、生命のあり方からするとおよそ非現実的な、パブロフの犬のような反射モデルによる機械論的な学説が跋扈していました。刺激が反射を呼ぶというモデルではあまりにも決定論的過ぎるし、生命現象の端っこを切り取って論文を書くことにしかなりません。それでは、学習のような時間的経過とゆらぎを伴った生命現象を論じることができなくなってしまいます。精神/身体といった不毛な二項対立に陥らず、精神活動と身体の振る舞いを同等のものとして扱って、システムの生成について考えるために、ケストラーは「ホロン(holon)」という概念を案出します。

システムというとき、必ず問題になるのが全体と部分の関係です。例えばジグソーパズルは、ピースを組み合わせていくと全体の絵が浮かび上がるようにできています。部分の総和が全体になる、だから部分を調べていけば全体のことがわかる、という考え方を還元主義と言います。これに対し、部分をいくら足し合わせても全体には届かない、全体というのは部分とはまったく異なる次元にある、という考え方があります。全身の細胞の挙動をすべて調べ上げたとしても、人体の構造や人間の生のすべてが把握できたことにはなりませんよね。部分をいくら足しても全体のことがわからない、だから全体のことを調べていかなければいけない、という考え方はホーリズムと呼ばれています。ケストラーは、還元主義とホーリズム、どちらの立場もとりません。ミクロだろうとマクロだろうと、あらゆる構成単位が部分としても全体としても振る舞う、とケストラーは考えるのです。

例えば、無数の細胞が分化して肝臓という器官ができていますよね。このとき、肝細胞は肝臓という臓器に対して部分として働いています。ただしそれよりもミクロの世界に目を向けると、肝細胞は多数のタンパク質から合成されています。肝細胞は、タンパク質から見れば自らが構成すべき全体としても働いていることになります。マクロ(上位)の肝臓に対しては部分として働き、ミクロ(下位)のタンパク質に対しては全体として振る舞う肝細胞は、両者とともに一種の階層を形成しています。このような階層系(hierarchical system)の中で部分と全体の役割を同時に担う単位を、ケストラーはホロンと呼びます。このホロンによって、存在の質が変わる現象を説明することが可能になります。つまり下位の次元にある細胞が寄り集まるとより高次の機能を担う肝臓ができ、さらに他の臓器が集合するとさらに複雑な機能を担う内分泌系が成立します。このように、あるホロンの集合の相互作用から、それより上位のまったく質の異なるホロンが生成する現象を「創発(emergence)」と呼びます。例えば心という現象は、神経系のホロンとしての働きによって創発した、上位階層のホロンである、ということができるでしょう。

士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(1991年)pp.338-339 ©士郎正宗/講談社

創発によって生まれる階層状のシステム、というケストラーの発想は、士郎の原作、および押井『GITS』と『イノセンス』にも引き継がれています。その継承を最も典型的に示しているのが「人形使い」というキャラクターの存在です。

人形使いは、外務省条約審議部(公安6課)が企業探査や情報収集、工作活動のためにつくりあげたプログラム「プロジェクト2501」に由来します*25。一介のプログラムに過ぎなかったものがネットの海を独自に巡っているうちに「自分の存在」を自覚し「人形使い」として自立したことから、公安6課はこれをネットから遮断して特定のボディに閉じ込めようとします。ここに荒巻部長と草薙素子少佐を中心とする「攻殻機動隊」こと公安9課が介入してくる、というのが『GITS』と士郎原作第一巻の物語上の主筋となります。

創発が絡んだ階層システムを理解するうえで欠かせないのは、人形使いが自らを人工知能ではなく「生命体」として自覚しているという点です。生命の誕生を説明する進化論の中で有力視されているのは、海中(とりわけ海底火山の周囲)で様々な無機物が相互作用する過程でアミノ酸などの有機物が生じ、それらの相互作用から原始バクテリアのような独立栄養生物が誕生したとする仮説です。この仮説をなぞるように、人形使いという「情報の海で発生した生命体」は、あらゆる人間や機械がアクセスしている電脳世界という、データや情報からなる擬似的な海で創発したことになっています。つまり「プログラム2501」は、データや情報との相互作用を繰り返すうちに、元来のプログラムよりも上位階層のホロンである、自己意識を備えた生命体「人形使い」として生成したということになります。*26

しかし、情報の海で生じた人形使いは、自らを完全に生命であると断言するには至っていません。「未完成な水蛭子」と自虐的に自称する人形使いが生命になるための最大の壁となっているのが、「情報の海」は予期可能で安定的ではあっても、変化に乏しいという点です。人形使いというシステムは、ある一定の条件のもとでは安定しているけれども、撹乱が生じた場合に対応できません。より微細でゆらぎの多い、「物質宇宙」という下位の階層には存在している多様化の契機が「情報の海」にはないのです。物語の展開上、人形使いは草薙と融合し、情報の海と物質宇宙を繋ぐより大きなシステムとして生まれ変わることになるのですが、草薙は生命としての不確定要素を備えたホロンだからこそ必要とされるのです。

士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(1991年)pp.342-343 ©士郎正宗/講談社

とりわけ、老化や死によって、遺伝子や文化的遺物を除くすべての情報を失う、人間を始めとする物質宇宙の生命体の有限性は重要です。あるホロンの情報の一部しか次の世代に受け継がれないからこそ、次世代には変化や創造の余地が残され、多様性が生まれるからです。他方、人形使いは忘れることも死ぬこともできません。自分と同じシステムをコピーすることはできますが、両者の情報は同質です。そのため抱えている脆弱性も同一で、「一種のウイルスで例外なく全滅する」という破局を避けることができなくなるのです。斉一的な人形使いのネットワークには、安定したシステムはあっても何も失うことができないために生成が起こる余地がない。死に代表される有限性と喪失がなければ、同じ情報のコピーが連綿と続くだけで、生成の契機となる喪失や死、忘却といったトラブルは起こらない。人形使いという情報システムが生命を得る、つまり生成の力を得るには、有限性が必要なことがわかります。

以上のように、喪失や死、忘却が生命にとって重要であると考える人形使いは、草薙素子少佐という物質宇宙の有限性を引きずる人物と融合して、自分のシステムの限界を克服しようとします。自分自身をいくらでもコピーできるし、電脳化した存在をどれでもハッキングできる、概ね万能に見える人形使いが求めていたのが、生命に特有の有限性だったという点は肝心です。人形使いというどこまでも無際限に増殖するシステムに、忘却や欠落、死を組み入れて有限化すれば、システムに変異が生じ、多様性が生まれる。そのとき、人形使いは単なる情報システムの一表現であることをやめ、有限な「世界」に住む生命体になったと言えるでしょうか。

他方、士郎の原作自体も、ケストラー由来のシステム論を応用した記述にはとどまらず、「世界」を展開させています。士郎は、一見完璧に見える人形使いというシステムが抱えている、「欠落・喪失の不在」を焦点化しているからです。士郎に倣うなら、すべてが社会になると同時にすべてがファミリーになってしまう、際限なき情報システムを舞台とする、《攻殻機動隊》シリーズの翻案に挑むクリエーターたちの課題は、情報システムの遍在化と無限定をより徹底的に描写することではなく、その中に潜む喪失や有限性を発見し、それらを独自の世界生成の契機とすることになるはずです。

情報システムの表現形として存在しているだけで生きていると言えるのでしょうか? 無際限につながるシステムのどこに「経験情報」を失う契機はあるのでしょうか? もしそのような契機がなければ、そのシステムはいずれ硬化し破局を迎えるのではないでしょうか? どこまでも隙間なく埋め尽くされていく無際限なシステムに喪失を見つける、あるいはその中でつくらなければ、死という有限性とともに生きることのできる「世界」は生成しないのではないでしょうか?

これらは、作中の「キャラクター」や「物語」の問題であると同時に、それらを構成する押井が、監督としてつくらなければならない「世界」の問題でもあります。士郎が用意した《攻殻機動隊》のシステムに、押井独自の映像世界が生成アニメイトするには、隙間なく充実したシステムの中に喪失や欠損をつくり出さなければならないからです。そのような死角がなければ、押井の映像世界が容喙する余地はないでしょう。

無際限に情報を生産しあらゆる存在者を繋げていくシステムの中に、欠落や欠陥、喪失、トラブルをつくる。比較的原作に忠実な『GITS』のあとを受けた『イノセンス』の世界は、その間隙に、あるいは間隙というかたちをとって、生成するのです*27。

システムを超越できるか?

押井の世界生成について論じる前に、もうひとつ有限性に関連して、『GITS』に関する論考の多くが、人形使いと少佐の融合によって生じる上部構造への移行を「超越」として解釈する傾向にある点に疑義を付しておくべきでしょう*28。

士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(1991年)pp.274-275 ©士郎正宗/講談社

まず原作から見ておきましょう。注意すべきなのは、電子戦(電脳戦)やゴーストダイブ(個人の電脳空間内に潜ること)では、相手のシステム全体を見渡すことができないということです。人形使いの電脳空間にダイブした草薙に、全体を見渡す地図のようなものはなく、手探りで進むしかありません。「毛細血管の中を流れるマイクロ潜航カメラ血管全体の配置地図を見れないように」、右ページ上段から3コマ目の粒子状の集合体が少佐に見えているわけではない、とわざわざ士郎が断っている欄外註は見逃せません。「引き」の絵を便宜的に用いて描かれた出来事の渦中にいるキャラクターに、そのような超越的な視点は備わっていないのです。

士郎正宗『攻殻機動隊2.0 MANMACHINE INTERFACE』(2001年)、p.213 ©士郎正宗/講談社

人形使いと融合した荒巻素子と名乗るホロンが、電脳戦を展開する『攻殻機動隊2.0』でも事情は変わりません。あらゆる有限性を断ち切って、あたかもすべてを見渡す超越的視点を手に入れたかのように語られがちな素子でも、電脳世界に存在する様々なシステムをライプニッツの語る神のように一挙に展開・把握することはできません。例えば「素子はこの時点でまだミレニアムに侵入していないので、システム全体を見渡せていない」という欄外註の留保は、素子が未だ超越的視点のない手探りの実践者であることの強力な証左となっています。

士郎原作の非超越的なシステムをふまえれば、『GITS』で人形使いと素子が融合したあとの後日譚となる『イノセンス』の見方も変わるでしょう。もし草薙=人形使いが世界を超越した全知の存在であるならば、ロクス・ソルス社の悪事の全容を即座に把握して9課の面々に伝え、物語はいきなりクライマックス、海上に浮かぶガイノイド工場の場面へと短絡されていたでしょう。実際には、草薙=人形使いも含め、全体像を把握できる者は誰もいません。下部構造における身体を駆使した捜査の中で生じるトラブルが物語を前進させる一方、同じシステムの上部構造にいる草薙=人形使いが指を咥えてその様子を眺めているわけではなく、その融合体もトグサやバトーと同じ事件を異なる相(aspect)において追っているのです。

上位階層に対しては部分として振る舞い、下位階層に対しては全体として振る舞うホロンの性質に鑑みれば、《攻殻機動隊》のシステムはすべて何らかの階層に存在するホロンによって構成されており、それら全体を俯瞰することのできる超越的なポジションなどありません。どれだけ上部構造へ移行しようとも、システムの一部を構成していることに変わりはないからです*29。いみじくも押井は、人形使いとの融合後も草薙の脳殻がどこかに残っていることを誰も考えないことに関して不満を述べています*30。草薙の人形使いとの融合は、電脳化によってすべての人間の思考が情報論的に同質化する時代を突き進む、トラブルのない彼岸への超越ではありません。すでに確認したように、むしろ両者の融合は、人形使いという情報並列化のシステムにトラブルと有限性によって引き起こされる世界生成の契機をもたらすための適応進化、あるいは生存戦略の一環なのです。

以上をふまえると、システムを超越したわけではない草薙=人形使いには、より物質的で、時空的に有限で、ゆらぎの大きい、バトーやトグサのいる下部構造(物質宇宙)との相互作用が欠かせないことがわかります。つまり、『イノセンス』は、下部構造だけで完結しているわけではなく、上部構造をも含めた「システム」における「世界」の生成を問う映像作品なんですね。

身体というリアリティ

さて、テクノロジーによってあらゆるものが繋がり情報も同質化していく世界の中で、他とは違う自分の存在を確かなものとして感じるためにはどうすればよいのでしょうか。あるいは、電脳化社会の中で、一般化できない特殊なファミリーをつくるにはどうしたらよいのでしょうか。ここまで見てきたように、『イノセンス』の世界に迫るには、「ファミリーを承認する/しない社会」という構図ではなく、「無際限な社会的繋がりを有限化するファミリー」という構図で考える必要があるでしょう。「無際限に情報を生産しあらゆる存在者を繋げていくシステムの中に、欠落や欠陥、喪失、トラブルをつくる」ことで、ファミリーという世界を賦活アクティベイトする余地はできるはずですからね。

有名な話ですが、押井は、『イノセンス』の製作にあたり身体の問題を設定しました。キャラクターや物語とは異なる第三の領域をなす世界の生成は、『イノセンス』に限ってみれば、有限な身体の生成、あるいは身体の有限性の生成と関係がありそうです。この電脳化と義体化の俗世に、世界生成の契機となる死や喪失のような有限性をもたらすのは身体なのでしょうか。

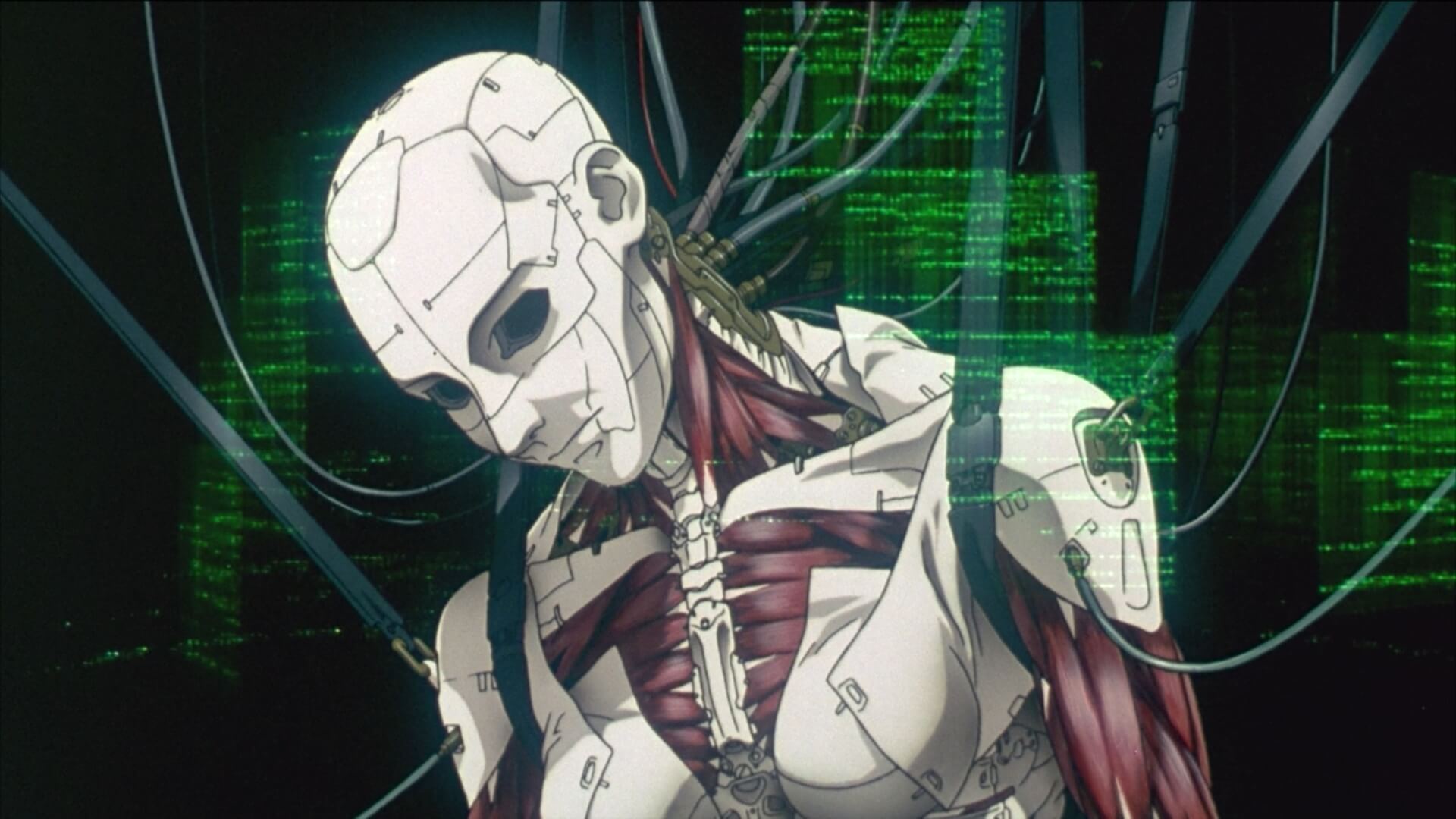

押井守監督『Ghost in the Shell/攻殻機動隊』(1995年) ©1995士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

しかし、そもそも身体とは何でしょうか。押井の考えを説明していきましょう。まず大前提として、人間は身体を失った、と押井は考えています。人間は道具をつくり、建築物をつくり、文化や社会のあり方を規定する都市を形成するに至りました。しかしテクノロジーが進歩を続け、「拡張する身体」を獲得し続ける人間は、他方で戻るべき場所となる身体を失った、というのが押井の身体論の骨子です。例えば『イノセンス』でバトーやトグサ、キム、ハラウェイ検死官らが語る身体論は、ちょうど私たちが検索エンジンを使って調べものをするのと同じ要領で、電脳世界から得られた検索結果に過ぎません。身体はそのようにすでに他の誰かによって語られた言葉によってしか把握できず、個体は都市や電脳世界という巨大な外部記憶装置の表現形として存在しているに過ぎません*31。そのため押井は、「サンゴ礁と一緒で都市自体が巨大な身体で、自分たちはその端末にすぎないというかさ。都市という一種集合的な意識があってさ、良くも悪くもそこに繫がってないと自分がなくなっちゃう」と言ってみたり、「携帯ってなんだと言ったらただの端末じゃなくて自分のアイデンティティそのものでしょ?〔中略〕しかも携帯を買い換える度に全部書き換えていくわけじゃん。ようするに自分自身を更新していくわけ。だから携帯を買い換えることにすごくみんな熱心なわけで、自分をどこまで拡張できるかというさ。つまり拡張願望はあるんだけど、回帰していくものがなにもないということなのかなとさ」と言ってみたりするわけです*32。人間が巻き込まれている、どこまでも「拡張する身体」に制約をかける、あるいは有限性をもたらす「回帰する場所としての身体」はどこにあるのか? これが物語にもキャラクターにも還元できない、『イノセンス』に賭けられたファミリーの問いです。

「自分の固有性の根拠ってどこにあるんだろう」という「回帰する場所となる身体」に関する押井の問いに対する最も素朴な応答のひとつとして、失われた身体を取り戻すという方向があるでしょう。例えば、自然の中で生活する、先端技術を捨てて牧歌的な暮らしをする。それで身体を取り戻したことになるのかどうかは別として、おそらく大部分の人たちはそのような選択肢を選ぶこともできず、すでにとりこまれている都市やテクノロジーを表現する一個体として生きざるをえないというのが現実です。では、どうすればよいのでしょう*33。

『イノセンス』において「拡張する身体」に制約をかける「回帰する場所となる身体」として押井が提示するのは、「冷たい身体」と「獣の匂い立つような身体」です*34。

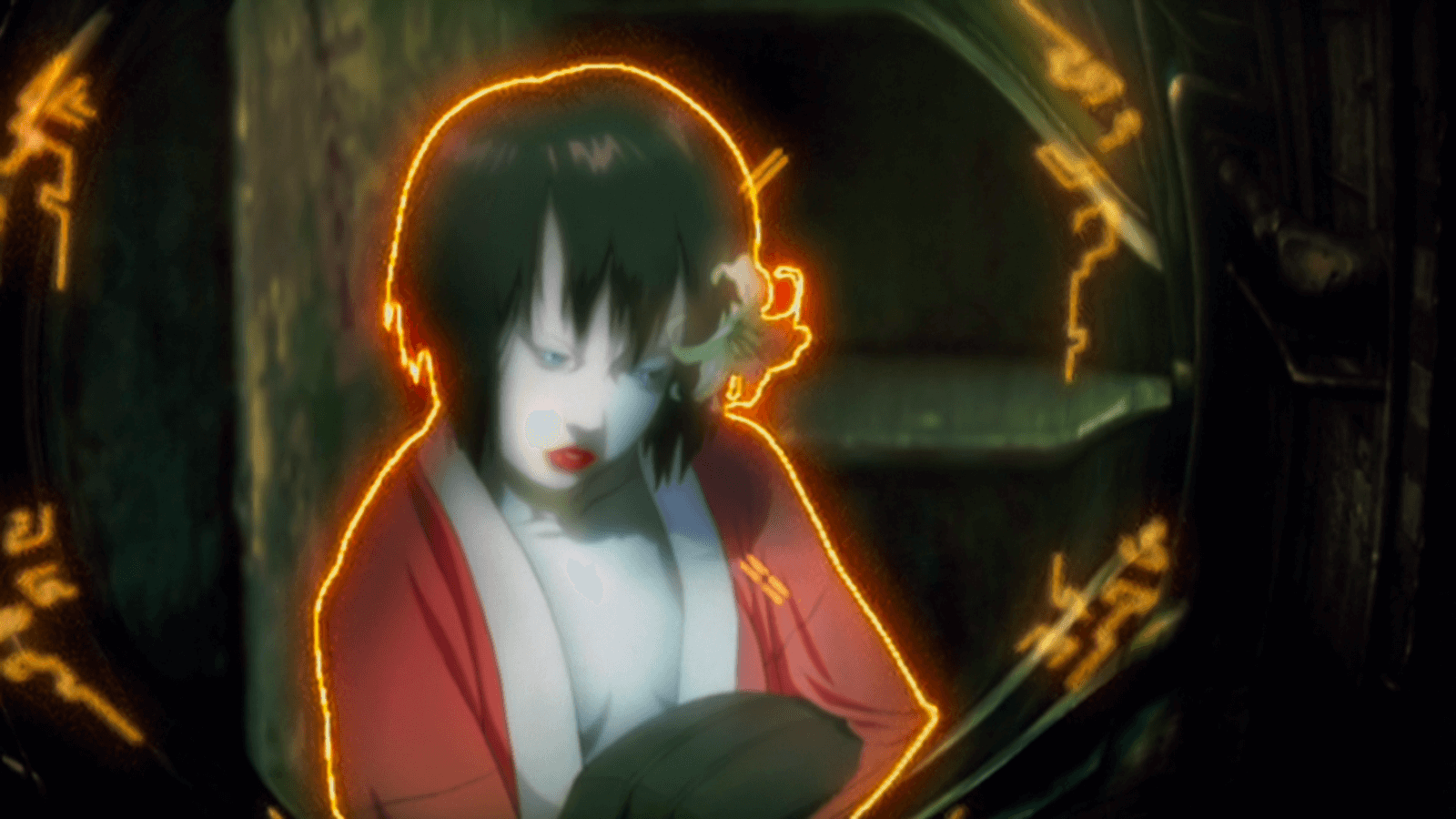

冷たい身体、人形

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD 冷たい身体とは、端的にいえば人形(ニンギョウ/ヒトガタ)のことです。人形、さらにはアンドロイドやガイノイド、セクサロイドでさえ、ヒトの形をしています。押井の身体観に従えば、人間はそうやって回帰する場所としての身体を自分の外部につくり出し、距離をとってそれらを視覚的に認識することを通じて、自らの身体を確認していることになります。しかし、人形の問題系は人工物には尽きません。「人間は自分の似姿をつくりたがる」とは『イノセンス』序盤に登場するハラウェイ検死官のセリフですが、そこでは子どもと人形は、人間の似姿をつくる例として同列に置かれています。当然ながら、子どものいるトグサはハラウェイの言葉に対し、「子どもと人形は違う」と激昂します。しかしトグサの思いとは裏腹に、ハンス・ベルメールの球体関節人形を参照して、人形の造形をオープニングから最後まで繰り返し見せる『イノセンス』には、すべての人間は畢竟人形である、という冷徹な身体観が浸透しているのです*35。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

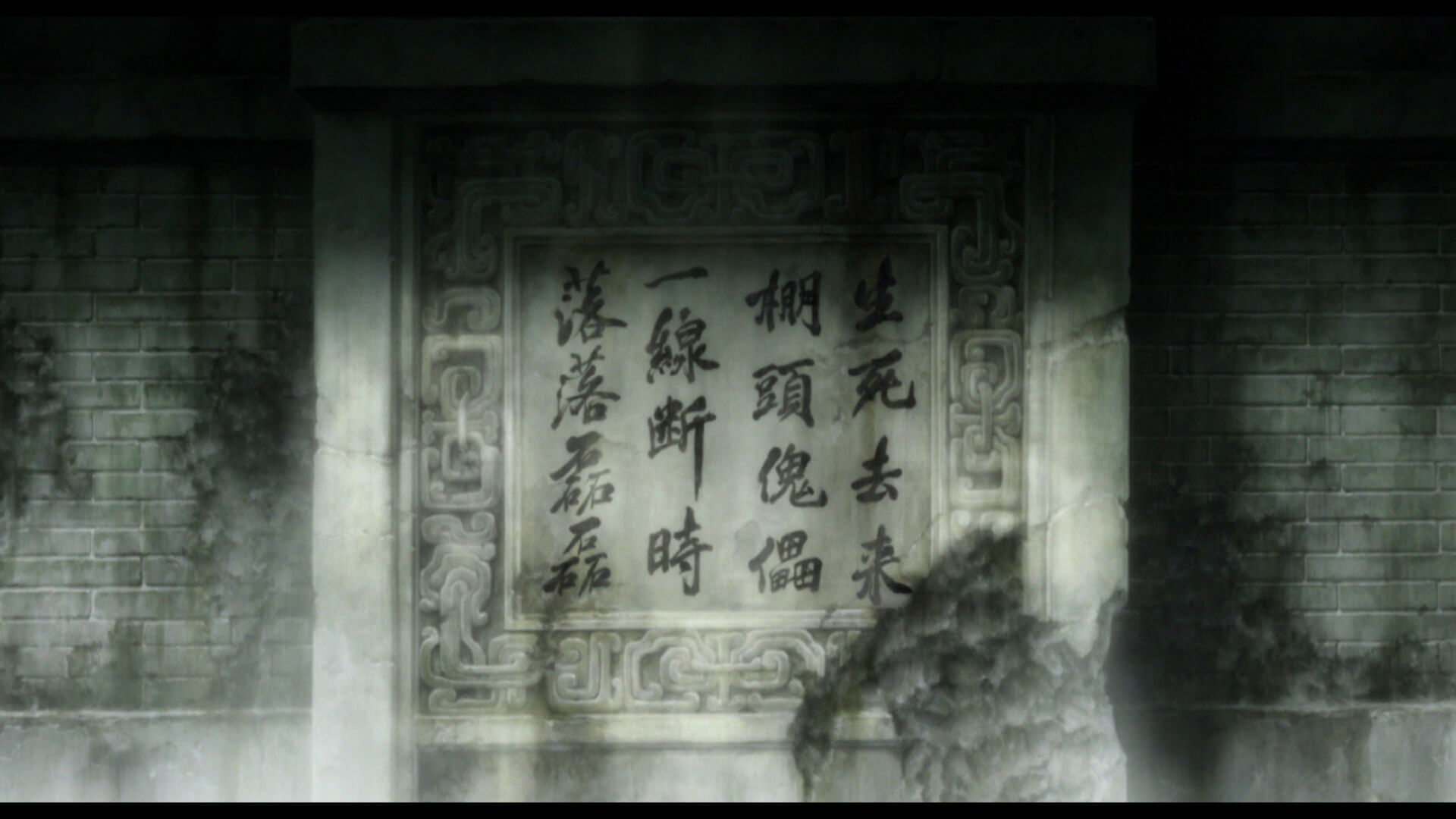

『イノセンス』の大テーマであり映像の中にも繰り返し登場する「生死去来/棚頭傀儡/一線断時/落落磊磊」(せいしのきょらいするは/ほうとうのかいらいたり/いっせんたゆるとき/らくらくらいらい)*36という一節は、まさに「アンチ・ヒューマニスト」押井の面目躍如たるところではあります*37。この一節の大意は、「棚の上に乗った人形が生きるも死ぬも操り方次第で、操舵の糸が切れてしまえばたちまち崩れ落ちる」というものです。一義的な意味をイメージするなら、『イノセンス』の終盤、衛星経由で草薙=人形使いの一部を読み出すことによって動いていたセクサロイドが、任務終了後、操り主がいなくなると同時に糸が切れた人形のように脱力し、関節の可動域と重力に従うまま頽くずおれるシーンを思い出せばよいでしょう。アニメーションが動かない人形に魂を吹き込むことを意味するのであれば、『イノセンス』は反対にその魂を抜き取ることを目的としているかのような映像が頻出するのですが、その意味では草薙がセクサロイドから離脱する場面は「生死去来」の典型だと言えるでしょう。

人間も、また人形(ヒトガタ)として束の間生きているに過ぎません。終盤に登場するハッカー・キムのモデルとなった人形作家・四谷シモンに倣って、「人形ってようするに死体なんだというかね、べつにリアリズムという意味じゃなくて、自分を人形として外化する行為自体がね、とくに等身に近づけば近づくほど死体になるんだっていう。つまり抽象がなくなるから」と押井は語っていますが、それは人形には限られません。映像の世界において、操る糸が切れているとき(例えば仮死状態にあるときや遠目に見て微動だにしていないように見えるとき)、人間もまた生きているとは言い難い状態に置かれます。人形を上手に操る限り人形が生きている人間のように見えるというのは「生死去来」の一節の一義的意味ですが、それは人間の生の儚さにも波及します。ある意味、人間の似姿である人形はメメント・モリの表徴として機能しているとも言えるでしょうかね*38。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

さて、人形という「冷たい身体」が人間にとって「回帰する場所としての身体」であるということは、それは硬直するにつれ人肌の温みを失っていく、死というとこしえへの回帰を示唆するということに尽きるのでしょうか。人形の役割は、都市や電脳化・義体化のようにどこまでも拡張する身体に対し、死という有限性を喚起するというだけのものなのでしょうか。

もちろん、人形は死とは異なる有限性を喚起することもあるように思われます。

士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(1991年)p.18 ©士郎正宗/講談社

ヒントとなるのは「ゴースト」です。ゴーストは、《攻殻機動隊》シリーズの中心概念でありながら、作中、ただの一度もまともに定義されることはないまま使用されている言葉です。ただ、原作の欄外註には「霊魂とでも言うべきか」と記されていることから、人間の意識や心、精神、魂に近い語であることがわかります*39。例えば原作で、草薙が情報を共有するために自分の意識の中に9課のメンバーを潜らせる「脳潜入」(ブレイン・ダイビング)を行うとき、草薙は、共有したい情報とゴーストとのあいだに引かれた、ゴーストラインと呼ばれる境界を踏み越えないよう注意を促します。このようにゴーストは、脳の中でも、公の記録として共有したくない私的な記憶を銘記した場所でもあります。しかし、電脳化による思考の並列化と義体化による身体の並列化が進む《攻殻機動隊》では、ゴーストもそれほど私秘的な個の核とはなりえません。ゴーストハックやゴーストダビング、ゴーストダイブという用語が示すように、ゴーストは技術的に乗っ取られたり複製されたり勝手に覗き見られたりするものになっています。

それでもなお、ゴーストが認められないものは死体やモノ同然の扱いを受けることから、ゴーストに個としての固有性を認めようとする文化はあるし、ゴーストに侵入したりハックしたりするような私的領域を侵犯する行為は犯罪として取り締まりの対象になっています。ゴーストには、拡張をやめない《攻殻機動隊》のシステムにあって、未だ一定の有限化の力が残っているように思われます。

死以外の有限性を人形に認める鍵をゴーストが握っているという仮説は、『GITS』におけるバトーの「ただの人形にゴーストが宿ることもある」という発言に依拠しています。一聴、これは心霊現象のような超常性を想起させる発言にも聞こえます。あるいは、旧約聖書のゴーレム、果てはメアリー・シェリー『フランケンシュタイン』を思い起こす向きもあるでしょうか。実際『イノセンス』では、草薙=人形使いのデータがただの人形に宿るシーンにゴーストの存在を認めることになります。バトーを認識できるだけの記憶を有する、草薙=人形使いのデータの一部が先述のセクサロイドにロードされるこの場面で、バトーも草薙がこの場にいることを事実として追認します。量産された、とくに他と何ら特徴の違わない人形の固有性を認められることがありうる。人形は、死という有限性を喚起するだけではなく、他からの差別化によって繋がりを有限化する、ゴーストが宿る場でもあるのでしょうか。

押井守監督『Ghost in the Shell/攻殻機動隊』(1995年) ©1995士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

しかし、まだ短絡的過ぎます。草薙=人形使いのデータの一部が人形にロードしているという説明だけでは、ゴーストの存在を観客が確信するには足りないからです。例えば、一体のセクサロイドが他を制圧しているシーンを観客が見たところで、草薙=人形使いが上部構造から下部構造にやってきたと確信することはできません。ラジコンやドローンのように、セクサロイドを遠隔コントロールしているような印象しか残らないでしょうから。そのため、草薙の記憶をもっているバトーが必要です。しかし、バトーが草薙と会話をするだけではまだ不十分ですよね。なぜなら、会話はその場に当事者がいなくても電脳通信で済ますことができるため、その場に現前している証拠にはならないからです。ゴーストを俎上にのぼらせるには、その融合体が現前していることをバトーが切に感じ、観客に訴求する何かを起こさなければならない。ゴーストが人形に宿ったことを既成事実化するには、当該のセクサロイドに「草薙=人形使いのデータの一部がロードしている」というテクニカルな説明以上のものが必要になるでしょう。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

説明の言葉は要りません。バトーは草薙のゴーストを包むのです。草薙と認めた全裸のセクサロイドに、言葉だけではなくジャケットもかけてあげるとき、ジャケットという「殻(shell)」の中にゴーストは宿ります。これは、『GITS』の終盤、戦闘を経てボロボロになりほぼ衣服を失った草薙の義体にバトーがジャケットをかけてあげるシーンをふまえています。そのとき、隣にいる人形使いのボディには、バトーは目もくれませんでした。すなわち、『イノセンス』でバトーが再びジャケットをかけるという行為に及ぶときには、ふたつの明らかな差別化が認められます。ひとつは、他にもたくさんいる量産型セクサロイドのうちただ一体だけにゴーストを認めるという差別化です。そしてもうひとつは、融合体のうち草薙だけにゴーストを認めるという差別化です。もちろん草薙はすでに人形使いと融合しているために、両者を分けることは事実上できません。しかしそれでも、かけがえのない草薙のゴーストを人形に認め、他と差別化する、ジャケットで包むというバトーの行為は、「草薙=人形使いのデータの一部がロードしている」というテクニカルな説明にとどまらない真実味をもたらします。つまり、人形の「生死去来」の「死」という有限性を草薙=人形使いの退場が実演するとしたら、その「生」にまつわる有限な繋がりを演出するのは、草薙のゴーストが入るべき「殻」=ジャケットを用意するバトーの実践だということになるでしょうか。こうして、同じように見えるものを大量に量産しどこまでも並列化を進める社会の中に、有限な繋がりらしきものが一時的に出来することになるんですね。ゴーストは、すでにあるわけでも、自明なのでもなく、無際限の繋がりを有限化する行為の中に宿るのです*40。

有限化の仕草に出来するのは、過去の記憶だけではありません。根拠を求められたときに口をついて出る、「私のゴーストがそう囁くのよ」という草薙の決め台詞には、根拠なき未来に対する予感と信頼が含まれていたことを思い出しましょう。未来を有限化する勘の働きとでも言いましょうか。草薙のゴーストをジャケットで修飾してマーキングするバトーに、それが偽物ではないという確実な根拠が事前にあったとは思えません。ジャケットを一体のセクサロイドにかける直前、バトーのゴーストは囁いたのでしょうね。根拠なく*41。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

さて、気遣いの差別化は、他の人形(ニンギョウ/ヒトガタ)に対しても行われています。例えば、ハッカーのキムの屋敷の中でお茶を振る舞う機械仕掛けの人形を背後から銃で撃ったバトーは、「そいつはただの人形だ」と吐き捨てます。指定暴力団・紅塵会の事務所に踏み込んだ際には、バトーはいささかの躊躇もなく構成員たちを撃ち殺します。人形や人間というカテゴリーはあまり意味をなしません。他方で、自分が助かるために、ゴーストをダビングしたロクス・ソルス社製セクサロイドがたくさん破壊されるきっかけを結果的につくることになった少女に対しては、「魂を吹き込まれた人形がどうなるかは考えなかったのか」と叱責します。ここには、人間/人形の身体という常識的な分別を越えた、バトーなりの有限化の論理と倫理が働いているように見えます。ゴーストという生の有限性を任意の人形/人間の身体に認めるバトーの振る舞いの行方は、最終場面で、子どもに西洋人形をプレゼントし、これから家族の団欒に向かうトグサたちの振る舞いが握っているのかもしれませんね。

さてさてこれにて、有限性をつくるために肝心なのは、人形という冷たい身体に対する特殊な振る舞いである、という結論になるでしょうか。特殊なファミリーを社会から剔抉することが難しい《攻殻機動隊》のシステムにおいて、物質的には他のものとは何も変わらない人形にジャケットをかけて差別化するバトーのささやかな行為は、際限なく拡張する身体の群れの中に有限なファミリーをつくる実践だと言えるでしょう。それは同時に、物語ともキャラクターとも関係のない、そして社会とも無縁の、ゆらぎや多様化を物質宇宙にもたらす、生死去来の閃きでもあります。

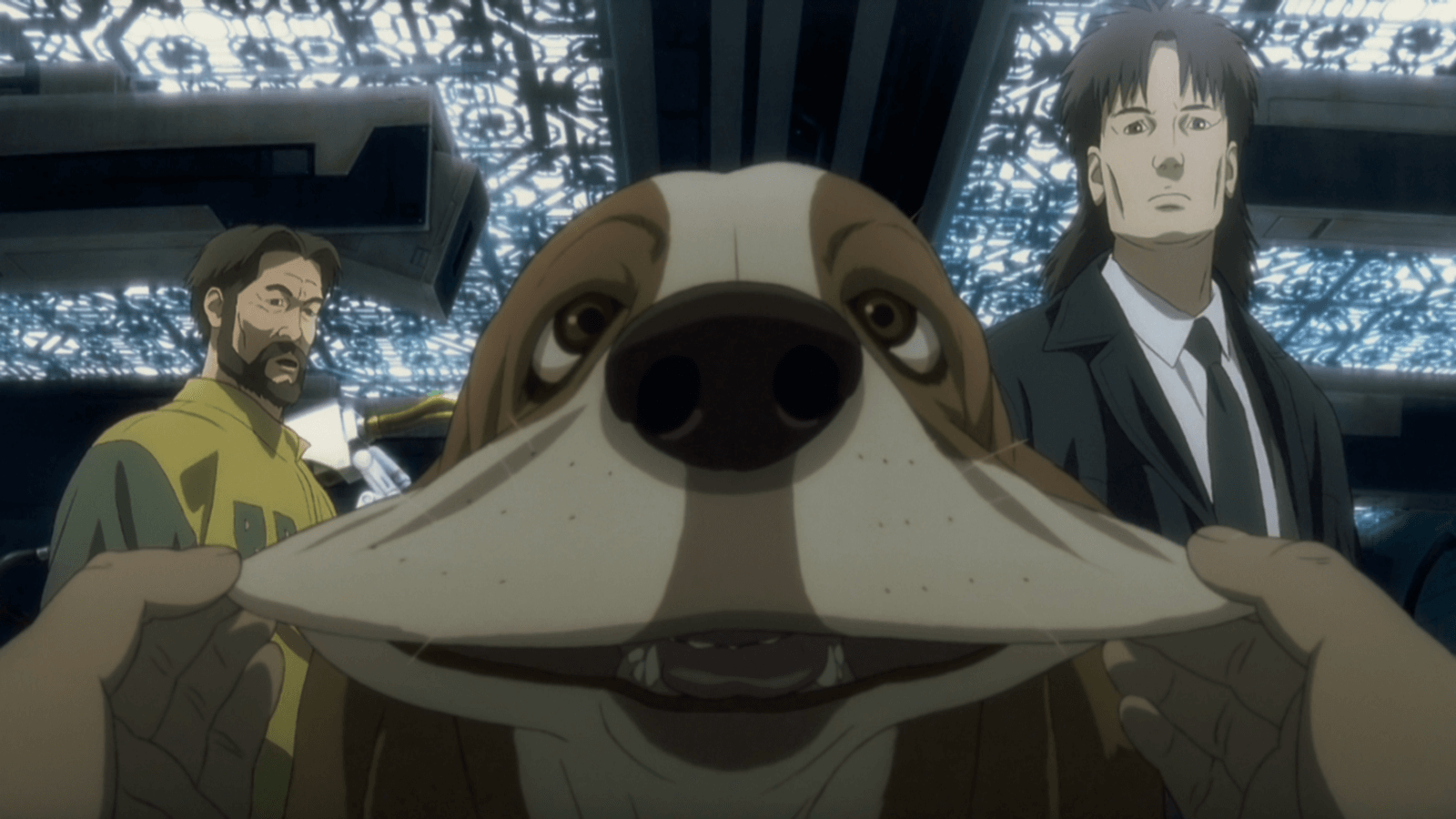

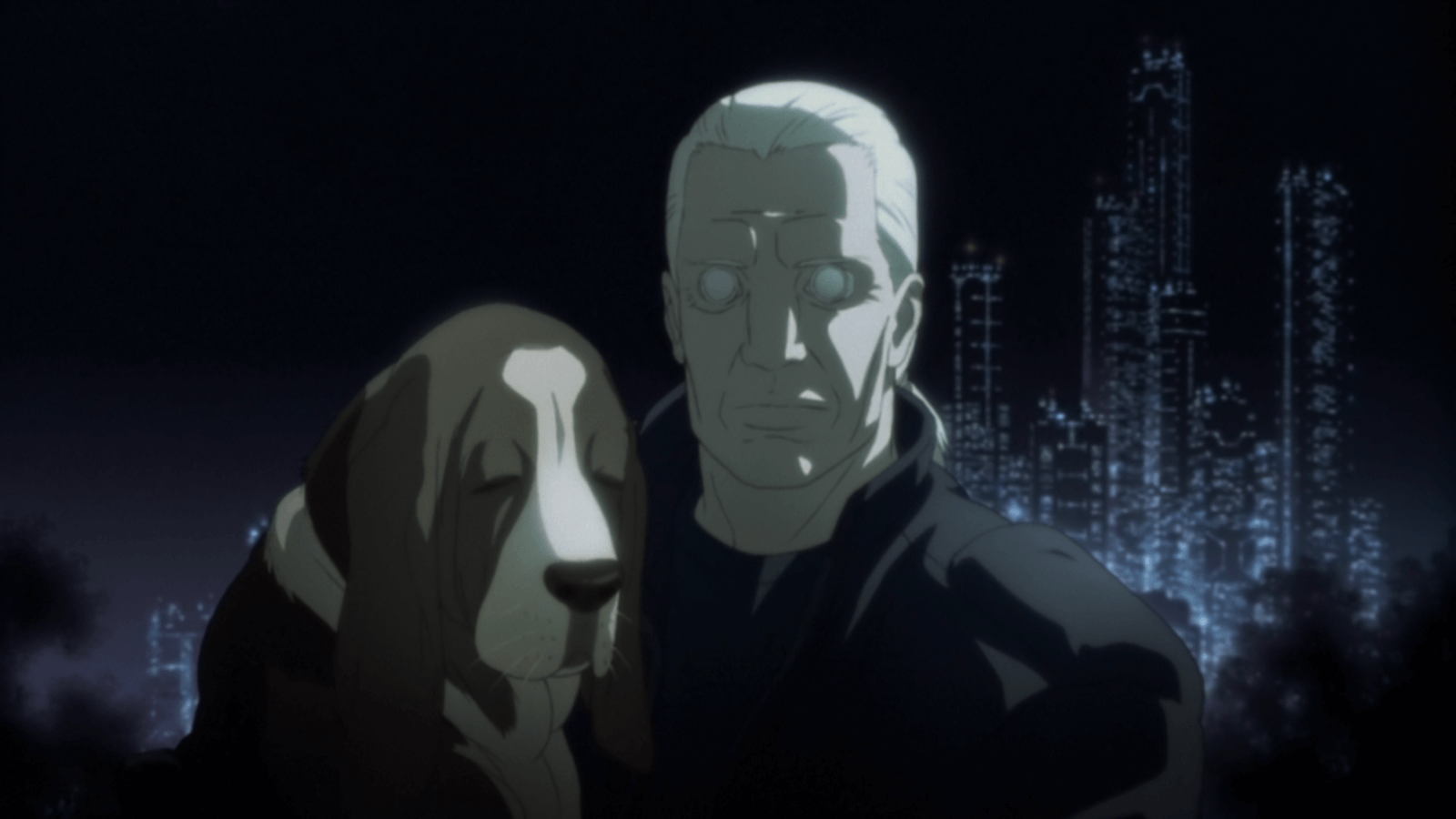

獣の匂い立つ身体、イヌ

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD 人形にゴーストを認めて繋がりを有限化するバトーですが、ことあるごとに家族の存在を口にするトグサと違って、バトーに法的・情緒的な家族はいません。もちろん、家族が人間だけで構成されるとしたら天涯孤独のバトーにも、自宅に帰ればファミリーはいます。バセットハウンドです。この「獣の匂い立つ身体」は、人形の「冷たい身体」と並んで、押井の有限な身体と世界生成への問いを担う重要なトポスになっています。

例によって押井の問いは、原作やアニメーション一般に由来しているわけではなく、実生活に根差したたいへん実存的なものです。押井は、『GITS』制作中の1994年に愛犬ガブリエルを飼い始め、亡くなる2007年まで13年間暮らしていました。伴侶と言ってもいいでしょう。押井は、「ガブ」との生活について次のように語っています。

自分の存在って何かと考えると、最終的にはやっぱり頭、脳みそだと僕も思ってるんですよ。でも、逆に言うと脳みそも身体の一部、端末にすぎないわけだし、人間というか、自分という存在は指先まで至るものとして、もっと立体感があるものなんじゃないかって気もします。なぜ、そう思うかというと、たぶん犬と暮らし始めたからですね。毎晩抱いて寝ているんだけど、犬は温かくて柔らかくて、生命を感じる。犬の心臓というのは慢性的に不整脈で、人間みたいに規則正しく動かないんですよ。自分の腕の中に抱いていると、いつ止まるか冷や冷やする。子犬とか子猫なんて手の平に乗るくらい小さくて、ちょっと力を入れたら死んでしまう。生命ってそういう切ないものなんだ、それ自体が奇跡のようにあるものなんだってわかるんです。十年くらい前に念願が叶って犬と暮らし始めて、いちばん感じたのがそれだった*42 バセット・ハウンドって強烈な匂いがするんだけどさ、それでも気持ちいいなというか、官能──たぶん官能という言葉が一番近いかもしれないんだけど──それを感じたわけ。動物って官能的な存在だなって。じーっと見るとさ、目がすごいんだよ。潤んでるというか、全面的にこっちのことを信じてくるというかさ*43

以上の押井の発言の中でハイライトしておくべき要素は、生命の脆さと官能ですよね。極めて繊細にガブを観察していることがよくわかります。止まってしまいそうな心音や獣の匂いをガブから感じるとき、押井は身体が目の前にあることを強く意識しています。これは裏を返すなら、押井単独では身体をほとんど感じることができないということでもあります。これはあくまでも押井の実存的な問いなので一般化はできませんが、実際、私たちが日常生活で身体を感じることは稀なのかもしれません。生命を維持する機能は不随意なので意識することはできず、歩いたり、果ては走ったりするときでも、その動きがある種のフォームを伴う限りにおいてそれほど意識することはないものでしょう。消化器系や循環器系がいちいち意識的に動かさなければならないものだとしたら、私たちの思考は身体の統制で埋め尽くされてしまうでしょうし。身体が思考に入ってくるとするなら、それはとてもイレギュラーなことなのです。例えば、首を寝違えたり、大量に下血したり、腰が痛くて歩けなかったりすると、身体のことを感じざるをえない。つまり、身体を感じるということはトラブルに見舞われるということでもあります。ガブに感じる身体とは、不整脈にせよ強烈な匂いにせよ、自分の身体の不調と同じように、人間の思考を遮ったり乱したりするトラブルの感覚に他なりません。思考に中断をもたらすセンセーションは、まさしく官能と呼ぶにふさわしいものでしょう。

ガブの身体についてまわるトラブルに人間が関与しているという歴史にも、押井は自覚的です。

犬は基本的に人間が世話するしかないんだよ。犬は人間の一番身近にいて、人間に依存することで存在を規定されている。生まれた瞬間から、子犬は人間のほうに這い寄ってくるからね。長い歴史の中で、人間は犬をそういう風に改造してきたんだけど、僕に言わせると、犬を改造するということは人体改造と同じで、ただテクノロジーみたいに一直線じゃなかったというだけなんだよね*44

元来人間とは関わりなく生きていたイヌの祖先は、おそらくは持続的な食料供給や安全を求めて、次第に人間の近くに生息するようになりました。さらに、彼らは人間に手懐けられ、人間のために狩りや番犬の役を果たすようになります。この家畜化の過程で人間はイヌを品種改良し、様々な犬種をつくり出していきます。しかし動物と関わる中で、人間の欲望も変わります。つまり、実用性を越えて、愛玩動物としての交換価値をもつイヌがつくり出されるのです。イヌはもはや人間に依存しないと生きていけない。ペット産業の興隆もイヌの人工性に根差しています。このように、イヌに備わっている脆さと官能は、野生に由来しているわけではなく、サイボーグや人形の身体と同じ人工性に根を張っているのです*45。

官能とトラブル、人工性に加え、イヌという存在がもたらす有限性を考えるうえでは、「犬は基本的に人間が世話するしかないんだよ」という押井の言葉を見逃すことはできません。ちょうどバトーが量産型のセクサロイドの一体にジャケットをかける心遣いを見せることによって草薙のゴーストを現前させるように、イヌもまた人間の絶えざるケアを介して官能的な身体として維持されるからです。まとめると、人間の「回帰する場所としての身体」としてのイヌは人間の習慣的なケアによって生成する、そしてその関係が生成する場がバトーにとってのファミリーとして機能する、という見立てになるでしょうか。

押井守監督『Ghost in the Shell/攻殻機動隊』(1995年) ©1995士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

そう言えば、『GITS』に登場するバセットハウンドもファミリーを喚起する存在でしたよね。人形使いにハッキングされた、ヤクザによって疑似記憶を植えつけられた清掃局員のエピソードですよ。実際は10年に渡って独居生活を送っているこの男は、別居中の奧さんとのあいだに娘がいると思い込んでいます。天使のような娘が映っているという写真を男は肌身離さず持ち歩いているのですが、実際そこに映っているのは男本人と他の誰かが飼っていると思しきバセットハウンドでした。しかし疑似記憶の中の娘と写真に映るバセットハウンドの符合は、必ずしも偶然の一致とは言えないでしょう。「写真」は文字通り「真」実を「写」すと書きますが、ある意味男の誤認にも真実は含まれています。つまり、どのバセットハウンドも、人間とケアの関係をつくらないと生きていけないファミリーなのですから*46。

ガブリエルという名のバセットハウンドとファミリーをつくるのが、『イノセンス』のバトーです。その日常を見てみましょう。

ある日の夜、餌を買って帰宅しドアを開けるや、たちまちバトーはイヌの糞を踏みつけるという災難に見舞われます。仕事帰りだというのに風呂場でアウトソールを洗う羽目に陥るバトーの背中には、主人の帰りを待ちわびていたガブが欣喜雀躍、尻尾を振りながらまとわりついてきます。“GABRIEL” と銘記された金のネームプレートから始まる次のカットでは、人形と同様のイヌの人工性を想起させるように、バセットハウンドを模したオルゴールがぎこちなく動いています。靴の洗浄が終わったバトーは、生のドッグフードをレンジで温め、味見をし、何やらサプリメントを中に混ぜ込んで、キッチンの一角に持っていきます。ガブは尻尾を振りながら、「お座り」をし、バトーが置いた器に首を突っ込みます。その刹那、バトーは耳が汚れないよう、慣れた手つきでバセットハウンド特有の垂れ耳を持ち上げ器の外に置いてあげます。こうして日々のルーティンを終え、ソファーに体を預け、ビールを片手に、目下抱えている案件に思いを馳せているバトーの膝には、食事を終えたガブが乗っかってきて、たちまちここを寝床と定め眠りに落ちていきます。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

たいていは銃を使ったドンパチが展開している《攻殻機動隊》シリーズの中で、平凡な家庭生活がここまで克明に描かれることは稀です。バトーによるガブの日常的なケアが、わずかに残っているオリジナルの肉体と人工の有機素材を区別することができないほど高度な義体化を施された、「拡張する身体」を有限化し「回帰する場所としての身体」を現前させるのです。

ガブをとり巻くファミリーの構成員はバトーだけではありません。凄腕のハッカーのキムにハッキングされ、食料品店で大立ち回りを演じ、自らの腕に5発も銃弾を打ち込むという失態を演じたバトーが、電脳と義体の修理をする施設に入ることになったときのことです。トグサとイシカワは、目覚めたばかりのバトーにガブを手渡しにやってきます。彼らは、ガブがひもじい思いをし、糞まみれになっている可能性を心配して、バトーの自宅に入り、ガブを連れ出したのでした。トグサもイシカワも、ガブがバトーにとって大切な、しかし同時にたいへん手間のかかるイヌであることを知っています。バトーからの要望なく同僚が「スタンド・アローン」方式で動きガブをケアするこのシーンは、殺伐とした戦闘とは無縁のアングルから、公安9課の連携のよさを集約して見せていると言えるでしょうね。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

とはいえ、同僚にとってガブの存在は、電子戦(電脳戦)にも格闘にも秀で、およそ無敵のように見えるバトーの最大の弱点に見えます。「この稼業の、それも一人もんがこの犬と暮らしていることが論外なんだ。それもよりによってこんな手間のかかる犬なんか飼いやがって」というイシカワのからかいの言葉は、冒頭で触れたヤクザや特車2課のような異形のファミリーの「カタギの世界に生きない者は家族をもたない」という掟に抵触するバトーへの嫌味でもあるでしょう。実際、《攻殻機動隊》シリーズに登場する事件の多くは電脳化による脆弱性に端を発していますし、先述したバトーの食料品店での大立ち回りもハッカーに電脳をハックされた結果ではあるのですが、じつは事件の主因は電脳ではなくバトーのファミリーにあるのです。というのも、日持ちのするドライにしておくようさんざん同僚から忠告を受けているにもかかわらず、ガブのケアに対するこだわりから、今や希少な生タイプのドッグフードをこの飼い主は買い求め続けています。バトーの電脳がハックされる隙ができたのも、その生タイプが唯一売っている食料品店に定期的に通うというルーティンのせいでした。「生活習慣を固定」することによって、ハッカーが罠をしかけるタイミングと場所が読みやすくなってしまう。おそらく一人であれば、そのような危険を回避するために、行動パターンをほとんど際限なく変更することが可能でしょう。しかし、ガブという飼い犬を世話しなければならないバトーは、ガブに合わせて生活習慣を有限化しなければならない。人間の都合で品種改良され人間に懐くように飼い慣らされたイヌは、その伴侶となる飼い主を(自己)家畜化していると言えるかもしれませんね。

しかしなぜバトーは、仕事上の脆弱性を高める危険を犯してまで、イヌと暮らす必要があるのでしょうか。無用なのではないでしょうか。無用な営みのひとつとして、例えばバトーはアルコール飲料を飲みます*47。アルコールがサイボーグとなったバトーの身体に作用することはないでしょう。しかし、ガブはバトーとは異なります。ガブはバトーが失った排便や空腹というおよそ効率性からは程遠い生理現象にしたがって生きているからです。バトーのケアはそのようなガブの身体の機能、自分が失った身体の生理現象に応答するものです。

人形という「冷たい身体」は、すべてを結節させる情報システムに有限な繋がりをつくり出すケア実践の対象でした。ガブという「獣の匂い立つ身体」も、バトーの行動を制約し習慣化するという点では、人形と同じような働きをしていると言えるでしょう。しかし、ガブとのあいだに生まれるファミリーは、人形よりも根源的だと言えるでしょう。というのも、拡張する身体のシステムで生じる欠落や欠陥の存在をガブは気づかせてくれるからです。無際限に交換可能で拡張可能なサイボーグはあたかも「足し算の身体」だけを享受しているかのように錯覚しがちですが、実際は拡張と同時に排便や空腹のような生理現象は失われています。ガブとともにいるときに直面する欠落や欠陥、いわば「引き算の身体」が、何も失わずに拡張し続ける身体のシステムに囚われているわけではないという事実をバトーに突きつけるのです。

ここで、人形使いが、システムの欠落や喪失から世界の生成する余地は生まれる、と考えていたというくだりを思い出しておきましょうか。士郎原作が用意したシステムに押井が独自の映像世界を生成させる余地を見出すとすれば、このバトーの生理現象の欠落だったのではないでしょうか。

「引き算の身体」を想起させるガブとファミリーをつくり、生活をともにする。キャラ立ちや血湧き肉躍る物語の展開とはまるで関係のない、生理的身体の欠如を現前させるガブとバトーの平凡な生活に、押井の世界生成の起点がある。ひとまず、そう言っておきましょう。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

ガブとの生活の特徴をもっと際立たせるために、公安9課で仕事をしているときのバトーの主観を示す映像と比較してみましょう。

『イノセンス』冒頭、愛玩用のガイノイドが次々と自壊するという事件を追い始めたバトーは、狭隘な路地の中に入っていきます。どこに危険が潜んでいるかわからない状況下、カメラはバトーの主観、つまりバトーの視野と同一化します。怪しげな対象として検知されたガイノイドをクロースアップすると、ビデオゲームのHUD(Head Up Display)のように、視野の上に照準器のカーソルがオーバーレイします。こうして情報を獲得しながら丹念に捜査を進めるサイボーグのインターフェースに映る主観を再現するのが『イノセンス』の醍醐味のひとつです。いずれにしても、バトーの任務は極めて視覚偏重であることがわかります。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

電脳をハックされ、自作自演の銃撃戦をバトーが演じることになる、くだんの食料品店の中でもHUDは現れます。すでに仕事を終え、これからガブの餌を買って帰宅する途中にHUDが現れるのは奇妙ですが、どうやらバトーの主観ではこの瞬間警戒モードに入ったようです。しかしHUDの出現以上に奇妙なのは、警戒対象をクロースアップする瞬間、レンズディストーション(歪曲収差)のように大きく視野が歪む点です。そもそも電子眼を備えたバトーの視覚能力ならば、先ほどのガイノイドを精査するときと同様、クロースアップしても、情報量を損なわず鮮明な視野が確保されるはずです。この歪みの原因が、ハッキングであることは明白です。おそらくは、バトーのインターフェースを奪ったハッカーが、このサイボーグのHUDを意図的に歪めているのでしょう。事実、バトーが銃を取り出し撃ち始めると、このHUDは画素が荒くなり、何らかの電波が干渉しているのか、激しくちらついたり、視野が欠落したりします。本来であればより確度の高い情報が得られる、電子眼のクロースアップ機能をハッカーが制限するのは、同僚のイシカワが説明してみせるように、その「目的はバトーの抹殺ではなく、スキャンダルだから」です。暴力団の事務所で大立ち回りを演じて10数名の死傷者を出したその日に、バトーが食料品店で銃を乱射するような錯乱した人物に見えれば、公安9課の評価が急落し、捜査の手が黒幕から遠のく。はっきりとものが見えない状況に追い込み、バトーの疑心暗鬼を増大させ、「狂人」をつくり出すことが肝心だったのでしょう。CGの技術とスタッフの労力を最大限に費やし、他のどのシーンよりも解像度を上げているこの食料品店内の映像で、バトーの主観、それもHUDが起動するクロースアップのときだけ、著しく情報量が落ちる理由はそれでしょう。この推理が正しければ、バトーの任務遂行能力は、極めて視覚偏重だということ、そして店内から都市、電脳世界まで、理論上どこまでも拡張しうるサイボーグの視覚は根本的には「足し算の身体」であり、そこにはハッキングや疑似記憶の埋め込みまでもが「足し算」される可能性があるということになるでしょう。だから現実も虚構もすべてがバーチャルな視覚の世界は、不安を増幅こそすれ鎮めることはないのです*48。

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

壁に目をくっつけてもそこに穴がなければ何も見えないように、視覚が働くには一定の距離が必要です。電脳化社会の視覚偏重の傾向は、冒頭のハラウェイ検死官、トグサ、そしてバトーのやりとりに代表されるように、『イノセンス』で行われる会話の最中頻出する、親密性を欠いた人物間の隔たりを強調する構図と関係があるかもしれません*49。視覚が機能するために必要な隔たりを埋めるのは会話です。実際『イノセンス』の物語は概ね、膨大な情報量を詰め込んだ会話によって進行します。しかしその内容はかなりの程度、電脳世界のデータベースを検索することによって得られる箴言や格言、知識の膨大な引用から成り立っており、そこからは固有の関係性に応じた親密さというよりは、相手が誰でも変わらないというさらなる隔たりを感じることになります。しかし、ガブに向かい合うときのバトーの距離はまったく異なります。垂れ耳を持ち上げる、膝を寝床として提供する、正対して抱き抱えぺろぺろと顔を舐められる、耳の下から顎にかけて撫で上げる、頬を掴んで横に引き伸ばす、耳の下の匂いを嗅ぐ。これらはすべて、イヌとの関係が生理的な快/不快と触覚性を中心に育まれていることを明示しています。しかも、これだけ大量の情報が充満している『イノセンス』にあって、ガブと関わっているときのバトーは(まあ、人間の言葉の意味を解することはないでしょうから当然ですが)一言も言葉を交わしません。ガブの餌を買うため食料品店前で送ってもらう車中で「イシカワ、お前最近口数が増えたぞ」とバトーが会話を打ち切ろうとするのは、蒸し返してもどうしようもない草薙の昔話をもち出されたからだけではないのかもしれませんね。

ファミリーの行方

押井守監督『イノセンス』(2004年) ©2004士郎正宗/講談社・IG,ITNDDTD

さて、『イノセンス』の人形とイヌについて長々と語ってきましたが、そろそろ締めにかかりましょう。『イノセンス』のラストシーンは人形とイヌが主役です。任務を終えてトグサの自宅の前にやってきたバトーに気づいたガブは、玄関から飛び出て一目散に駆け寄ります。ガブを抱き抱えたバトーに、トグサは誘いをかけますが、バトーは「よその家族と団欒する趣味はねえよ」と冷たくいなし踵を返します。そのとき、今度はトグサの娘がガブと同じように玄関から飛び出してきます。バトーは振り返ります。トグサが渡したお土産の西洋人形を抱き抱える娘はほとんど人形のように見えます。バトーがジャケットの一件で示した、人形との親密性がここに醸成されるかどうかは、トグサ一家の気遣い次第でしょうね。

特筆すべきはここからです。切り返しのショットで、バトーとその腕に抱き抱えられたガブが映り、ガブが「クーン」と鳴き、すべてが静止します。ガブもバトーもみじろぎもしません。まるで人形の静止画のようです。しかしそのままフェードアウトして今にもエンドクレジットが表示されようとする瞬間、ガブが瞬きをします。『イノセンス』の大テーマ、「生死去来」の一節がここに集約されています。伴侶であるガブがバトーの操りの糸を握る。人形のように静止したバトーをガブの瞬きが生成アニメイトさせるんですね。

排泄や空腹といったガブの生理現象に対応するケアが、バトーの生活の基礎になっているという点についてはすでに紹介しましたね。ケアの発端となるガブの生理現象はすべて、サイボーグのバトーからは失われている欲求や機能でした。バトーのケアは「ガブの身体の機能、自分が失った身体の生理現象に応答するかたちで」ルーティン化していたことを想起しましょう。そう、電子眼を埋め込まれたバトーは瞬きをすることができません。戦闘に最適化するため身体を「拡張する」過程で、敵を一瞬でも見失う瞬きは不利に働くからでしょうか。いずれにしても制御できない不随意運動はできるだけ排除するのが戦闘サイボーグの鉄則でしょう。これに対し、ガブは目が乾きます。だから瞬きをする。*50 バトーが失った瞬きをファミリーの営みの中で現前させるのはガブです。ガブの瞬きの刹那、無際限に交換可能で拡張可能なサイボーグの身体の隣に、有限な生理的身体が湛える「生死去来」の力が顕現し『イノセンス』は閉じます。瞬きは、無際限に拡張していく「足し算の身体」のうちに隠された「引き算の身体」を喚起します。このように、バトーの回帰する場所となる身体は、ケア労働を日課とするよう生活を習慣化する過程でつくられた、ガブのファミリーが体現するのです。*51。

無際限の繋がりによって失われるものがあるという託宣をもたらすガブ。ガブとのファミリー形成を通じて、繋がりを有限化するバトー。生死去来のファミリーは有限性のもとに息づいています。無際限に拡張する情報論的システムに創造や多様化の余地をつくるのは、死や喪失という有限の原理である、という人形使いの理論を、押井はバトーとガブのファミリー形成の中で実践します。すなわち押井の世界は、瞬きというごく瞬間的な生理的欠落がつくる空隙に生成アニメイトする。人形使いの認識はやはり正しかったと言えるでしょうか*52。

さて、足し算ばかりの長文でいいかげん皆さんの目も乾いてきたでしょうから、簡単にまとめてこのお喋りな口を封じることにしましょう。

ここでは、家族の血縁性、「家族の自然的基盤」からは外れる、押井作品の法外なファミリー群像を瞥見してきました。

最初は、生活共同体と社会からの承認という側面から家族のあり方を論じる現代家族論と対照させながら、『迷宮物件』の視聴者参加型共謀ファミリーと『御先祖様』の違法行為共犯型ファミリーを概観しましたね。それから士郎原作と『GITS』、『イノセンス』の無際限に拡張する電脳化・義体化のシステムでは、ファミリーとそれを外から承認する社会とを切り分けることが難しいというお話をしましたね。そのため、人形使いが死や喪失といった有限性を草薙との融合を通じて手にし、自らの複製システムを多様化する生命に近づけようとしたように、無際限に拡張するシステムの中に、有限化の契機や欠落を認めたりつくり出したりすることが、ファミリー=世界を生成するためには必要となってきます。押井が『イノセンス』において足場としたのは人形とイヌの身体でした。これらを辿っていくと、人形をめぐる気遣いの差別化と、イヌの生理的身体とともに生きるケアの習慣化という、バトーによる有限化の実践が、どこまでも「拡張する身体」の只中で「回帰する場所としての身体」を喚起する、ファミリーを形成している現場に辿り着きました。とりわけ映像作品において、視覚能力を増強しているバトーの「引き算の身体」を現前させるガブの瞬きは重要です。『イノセンス』の無際限な繋がりのシステムの中で瞬きがつくる有限の間ま、すなわち「瞬間」(a blink of an eye)はきっと、押井の身体=世界生成実践のひとつの里程標となったでしょう。それが現代の処方箋になるかどうかは知るよしもありませんが、少なくとも『イノセンス』の製作でボロボロになった押井の身体を癒す眼福にはなったであろうと思いますよ。

ところで、私が『GITS』や『イノセンス』が未だ古びていないと感じるのは、巷間伝えられるテクノロジーの進歩や新たな犯罪の展開を予言するところではありません。今の私は、中学生のときに『GITS』を見たときほど、テクノロジーの行方を楽観視していませんし、その点に関しては《攻殻機動隊》シリーズで描かれた並行世界よりも此岸の現状は悪化しているように思います。そのような表層的なことより、押井が家族のかたちを模索し、犬や人形などを通して身体や存在について考えようとしたところが今でも面白いと感じるし、きっとみなさんもそうだろうと思うのです。そう、私のゴーストは囁くんですね。

最後に押井の言葉を掲げて、仕事より家族より優先して、このうんざりするほど長い文章に携わった、大事なファミリーを去りましょう。では、ごきげんよう。

一緒に暮らしてたなにかがいなくなると身体が減るんだよね。それはやっぱりガブに死なれたときとか、ねねという猫に死なれたときとか、ここ(胸)にぽっかり穴が空くんだよね。明らかに穴としか言いようがないんだけどさ、空虚なものがポコッとできて、なにやっても埋まらないんだよ。いくら泣いても埋まらない。新しい子が来てもべつにその穴ボコは埋まるわけじゃないんだよ。穴ボコってたぶん増えていくいっぽうなんであってさ。つまり生きていくということは自分のなかの空虚を広げることなんだというさ。なにかとともに生きれば生きるほど*53

[註]

*1

幼少期、実父より暴力を受け、中学卒業まで児童養護施設で育った、特定危険指定暴力団「五代目工藤会」の田上不美夫会長は、同会の野村悟総裁を「父親のような存在です」「一言で言えば好きというような存在」と慕っている。藪正孝「【独占手記】総裁を支えた田上不美夫という男「ヤクザにしかなれない人間なんていない」 特定危険指定暴力団「工藤会」控訴審結審」(『FNNプライムオンライン』2023年12月1日)を参照。

*2

“Family” (Online Etymology Dictionary)

*3

佐々木ののか『愛と家族を探して』亜紀書房、2020年、第4章を参照。

*4

久保田裕之「共同生活体としての家族」藤田尚志、宮野真生子編『家族 共に生きる形とは?』ナカニシヤ出版、2016年、pp.142-171

*5

奥田太郎「家族であるために何が必要なのか——哲学的観点から考える——」藤田、宮野編、pp.181-211

*6

もちろん、現実世界を素材とする実写映画と、原理的には現実世界の素材を必要としないアニメーションでは製作方法は異なる。内在(immanence)については、まどかしとね「魔女と蜘蛛とサイボーグ」を参照。

*7

押井守、最上和子『身体のリアル』KADOKAWA、2017年、p.213

*8

認知科学の分野では、人間の認知機能が欠落を補正したり、情報をカットしていたりするのは常識となっている。ある意味人間は、実在なきフィクションの世界を生きている。例えば、ドナルド・ホフマン『世界はありのままに見ることができない——なぜ進化は私たちを真実から遠ざけたのか』(高橋洋訳、青土社、2020年)を参照。

*9

押井の父は晩年、興信所で働く自称・探偵だった。しかし、その実態は美容院を経営する妻の「髪結いの亭主」だったという。押井、最上、p.22-23を参照。

*10

「アニメ大すき!スペシャル 鬼才・押井守の世界」(1988年11月23日放映、読売テレビ)

*11

副題の「FILE538」は「うその538」に由来し、これは偽の数字を書くときに使いがちな数字を指す探偵用語なのだという。

藤津亮太「押井守フィルモグラフィー」『ユリイカ』2004年4月号、p.236

*12

例えば、清水知子『ディズニーと動物 王国の魔法をとく』筑摩書房、2021年を参照。

*13

写真の使用については、小倉健太郎「アニメにおけるインデックス性」(『成城美学美術史』第21号、2015年3月、pp.37-58)と、ぱこぺら「『迷宮物件FILE538』映画表現そのもののような映画」(『ぱこぺら映画批評』2020年4月6日)を参照。

*14

「世界生成」については、《攻殻機動隊》シリーズのセクションで論じる。わかりやすさを優先するなら、探偵をアニメーションの虜になって研究する鳳雛、子どもをアニメーションの神、父親を神に仕える作家、とするような同定も可能かもしれない。しかしそのような表象主義的な単純化は意味の幅を狭め、作品を貫くダイナミズムを損なうため、ここでは退ける。

*15

「「お客さまとフランチャイズ加盟店、本部とが家族的なお付き合いをしながら、共に発展してゆきたい」という考えから、「ファミリーマート」と名付けられました」(ファミリーマートHP「社名の由来とロゴ」)

*16

千野帽子は、「アニメーションに何ができるのか」というメタフィクション的自己言及の問いに応答するために、アニメーションの外、すなわち「演劇風に演出されながらも単一のカメラで撮影されたドラマの記録」に向かった作品として『御先祖様』を論じている。千野帽子「『御先祖様万々歳!』の余白に」『ユリイカ』2004年4月号、pp.162-170を参照。

*17

上野俊哉は、井筒俊彦を経由して「胡蝶の夢」に現実と虚構の違いという教訓を超えた、通常は蝶と私という互いに異なるものと見なされている存在物が相互に変容するというテーゼを読む。上野俊哉『荒野のおおかみ 押井守論』青弓社、2015年、第2章「アニメ的オートマトン」を参照。

*18

奥田は、ヤクザをはじめとするアウトローの集団を「一種の社会的な承認が発生しているともみなしうる」家族の境界例として提示している。奥田、p.186

*19

吉川孝「ブルーフィルム鑑賞者であるということはどういうことか?——土佐のクロサワのために」『フィルカル』vol.3(2)、2018年、p.102。吉川は、ブルーフィルムに関する詳細なリサーチをベースにして、さらに広範な哲学的問題について考察している。吉川孝『ブルーフィルムの哲学 「見てはいけない映画」を見る』NHK出版、2023年を参照。

*20

辻陽介「金網の破れ目をくぐって」『BABU伝──北九州の聖なるゴミ』(2021年4月22日)を参照。

*21

押井守『イノセンス創作ノート 人形・建築・身体の旅+対談』徳間書店、2004年、p.91

*22

押井の企図と演出・作画・3D美術・CGIの各担当の想像を絶する苦労については、押井守&プロダクションI.G『「イノセンス」METHODS 押井守演出ノート』KADOKAWA、2021年を参照。

*23

押井塾のメンバーだった神山健治がのちの『S.A.C.』シリーズの監督を、続いて《機動警察パトレイバー》シリーズと《攻殻機動隊》シリーズの作画監督だった黄瀬和哉が『ARISE』シリーズの総監督を、それぞれ務めている。いずれの作品にも、押井版へのアリュージョンやそれに対する批判から生じた発展形が随所に見られる。

*24

キャラクターや物語は、世界をアニメートする手段のひとつに過ぎない。大久保ゆう、川野芽生、逆卷しとね鼎談「トールキンに/から伸びる「道」——創られた世界で生きるということ」『ユリイカ』2023年11月臨時増刊号、pp.84-99を参照。

*25

『GITS』の人形使いは、他国との外交を有利に進めるために潜入工作員として働く自立型プログラムである。

*26

ただしケストラーの開放的階層系(open hierarchical system)は、士郎による階層性の解釈とは大きく異なる。つまりケストラーは、下位階層の自由度よりも、上位階層のそれのほうが高い、と考えている。階層性のレベルを次々と上っていくにつれて、活動のパターンはより複雑かつ可変的で、予言しがたいものになっていく。逆にレベルを下っていくほど、ますます機械化された、ステレオタイプ的な、そして予言可能なパターンが見出される。物理学者の言語に従うなら、階層性のより高いレベルにあるホロンは、低いレベルのホロンより多くの自由度をもっているのだ。 たしかに、人形使いとの融合による草薙の上位階層への進出は、義体がすべて国家管理の一級品であり、任を解かれる際にはすべてを返却しなければならないという制約から彼女を解き放つ、より自由度の高い選択だと言えるかもしれない。しかし、上位階層にそれほど多様な創発が起こる余地はないとする士郎=人形使いの論点を重視するならば、上位階層は不自由な時空だということになるだろう。

アーサー・ケストラー『機械の中の幽霊』日高敏隆、長野敬訳、ぺりかん社、1984年、pp.154-55 *27

システムの創発については、本特集の村上の論考も参照。

*28

例えば藤田直哉は、通常の知覚能力では見えない領域をCGのレイヤーが体現していると考え、上位階層を「超越(transcendence)」という語彙を使って解釈している。一神教の神であれば世界に対して超越しているので「超越」という表現が適切だと思われる。しかし《攻殻機動隊》では、存在の相が異なるだけで、テクノロジーもアニミズムも同じシステムに、ケストラーの言葉を借りれば「開放的階層系」に属していることに変わりはない。藤田直哉『攻殻機動隊論』作品社、2021年、pp.55-59を参照。

*29

士郎原作では、宗教的な要素が電脳世界を形成する重要なファクターとして登場するが、神や霊といった存在も一神教の全知の神のように超越しているわけではない。士郎の説明によれば、神はあるシステムの相のひとつである。同じ水分子がその結合状態によって固体から液体に変化するように、八百万の神は、素子がいる上部構造と同じものの、別の「相」としての現れである。と同時に下部構造にいるバトーやトグサに認識できないとはいえ、それら宗教世界や上位階層は超越的に存在しているわけではなく、普段当たり前のように接している電脳通信の電波や空から降り注ぐ陽の光が相転移したものである。

*30

「でもひとつだけみんなが見落としてるというか「なぜ誰も不思議に思わないんだろう」と言うのは、上部構造にシフトした素子の最後に残されたチタン製の脳殻に入った脳みそはどこにあるんだってことでさ。これを『イノセンス』のときに誰も問題にしなかったんだよね」(押井、最上、p.169)。

*31

都市については、本特集の小澤の論考を参照。草薙素子少佐の「素子」は、原作では「装置(devise)」の訳語でもある。

*32

押井、最上、p.167

*33

押井、最上、p.166。『イノセンス』の制作でボロボロになり、身体の衰えや欠乏を強く感じるようになった押井は、小説家・今野敏の主宰する空手道場に通うようになる。おもに空手の型を日々繰り返すことにより、押井は体調の変化を感じることができるようになったという。身体を動かすことは、可感的な身体の生成に大きく寄与する。押井の言う「回帰する場所としての身体」は何もせず不随意運動に貫かれているだけでそこにあるものではなく、随意運動を通じて何度も起動されるものであると言えるかもしれない。押井、最上、さらには押井守『イノセンス創作ノート』を参照。

*34

押井、最上、p.166

*35

ヒトガタではないが、人間との近さを想起させる神山版のタチコマについては、本特集の田崎の論考を参照。人形に関しては、藤田博史「公開セミネール『人◇形◇愛の精神分析』の記録から」『ユリイカ』2004年4月号、pp.105-118を参照。

*36

室町時代の臨済宗の僧・月庵宗光に由来する言葉で、一般的には父の観阿弥とともに能の創始者に数えられる世阿弥の『花鏡』に登場する言葉として知られる。

*37

押井守、上野俊哉対談「アニメはズレから始まる2Dと3Dのはざまで」『ユリイカ』2004年4月号、p.63

*38

押井、最上、p.177

*39

士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(kindle版)p.17を参照。

*40

バトーと草薙の関係のクイアネスについては、本特集の小怒田/いりやの論考を参照。

*41

もちろん、『GITS』終盤で、バトーと草薙がとりかわした二人の再会のための暗号「2501」の確認によって、バトーは草薙の出現を予期してはいる。

*42

押井『イノセンス創作ノート』p.314

*43

押井、最上、p.165

*44

押井、上野、p.63

*45

欲望の変容に関しては、本特集の松浦の論考を参照。家畜化については、リチャード・C・フランシス『家畜化という進化 人間はいかに動物を変えたか』西尾香苗訳、白楊社、2019年、ブライアン・ヘア、ヴァネッサ・ウッズ『ヒトは〈家畜化〉して進化した 私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか』藤原多伽夫訳、白楊社、2022年、リチャード・ランガム『善と悪のパラドックス ヒトの進化と〈自己家畜化〉の歴史』依田卓巳訳、NTT出版、2020年を参照。

*46

小谷真理は、バセットハウンドと少女のすり替えという観点から『GITS』と『イノセンス』の連続性を指摘している。小谷真理「ふたたび問う、なぜジェンダーを呼び戻すのか?」『ユリイカ』2004年4月号、pp.101-102を参照。

*47

バトーの筋トレをはじめとする身体の問題系については、本特集の田崎の論考を参照。

*48

《攻殻機動隊》シリーズは、記憶を除けば、「目を盗まれた」「枝をつけられた」といった視覚に関するトラブルが非常に多い。原作の漫画やアニメーション、映画が視覚的なメディアであることは言うまでもないが、サイボーグが生きる世界自体、視覚偏重の傾向にあることは、バトーのトラブルから読み解くことができるだろう。

*49

押井守&プロダクションI.Gを参照。

*50

ガイノイドがセクサロイドだったことが明かされる検死室のシーンで、義体化していないトグサの吐く息は白いが、高度に義体化しているバトーのそれは無色である。ハラウェイ検視官はタバコを吸っているため判別できない。義体化の程度と呼気に含まれる水分量の多寡、あるいは呼吸そのものの要不要との相関関係がここでは示唆されている。これも生理的機能を失った「引き算の身体」の傍証となるだろう。瀬名秀明、櫻井圭記対談「オリジナルとコピーのはざまで——ゴーストが宿る場所」(『SCI(サイ)』2006年5月28日)を参照。

*51

押井守監督『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008年)では、記憶が長持ちしない戦闘要員「キルドレ」たちと戯れるバセットハウンドが登場する。誰の所有物というわけでもなく、基地でみんなに世話されているこのイヌは、戦死すると次々と入れ替わる、交換可能なキルドレ・コミュニティの外部記憶装置になっている。公共の場でみんなに可愛がられているイヌや猫が時々いるが、これもイヌを起点としたファミリー形成の新たな展開と言うべきだろうか。

*52

辻による編集後記が採用している有能/無能という観点は、本稿の無際限/有限とも共鳴する。

*53

押井、最上、pp.173

ウィッチクラフトの実践者・円香と野良研究者・逆卷しとねのキメラにしてスパイラルダンスの実践例。現代魔女スターホークとフェミニスト科学論思想家ダナ・ハラウェイの接点から癒着し、変異を重ねる「サイボーグ魔女」プロジェクトを主宰。トークイベントに、2023年3月25日「Cyborging, Witchcrafting」(Gallery Soap)と2023年10月8日「サイボーグ魔女宣言」(阿佐ヶ谷TABASA、不定期アーカイヴ販売あり)。エッセーに「魔女と蜘蛛とサイボーグ」。2024年初頭には魔女とサイボーグに奇縁をもつ執筆者とアーティストが寄稿・作品提供したZINE『サイボーグ魔女宣言』を上梓予定。本稿は、押井守マニアの円香によるイニシエーションと怪気炎にあてられた逆卷が変性意識に入り、情報提供を受けながら落としどころを探し彷徨を重ねた成れの果て。