神経系を情報システムとみなし、脳と機械を接続する「Brain-Machine Interface」(BMI)は、すでに機械による身体機能の代替や、VR空間上でのアバター操作を可能にした。やがては、他者の脳や外部記憶装置との接続もまた、可能になるかもしれない。身体の拡張から心の拡張へと、その足取りは加速している。

言うまでもなく、こうした技術の発展は、身体や心の境界線を揺るがすリスクを孕む。どこからどこまでが物理的な自己であるか、精神的な自己であるか。これまで自明であった境界線は、曖昧で、不安定なものになるだろう。

神経科学と法学の融合領域たる「神経法学」を研究する小久保智淳は、《攻殻機動隊》シリーズを読み解きながら、このような問いと対峙する。“義体化”と“電脳化”が進んだ世界で草薙素子が抱える実存的な不安は、筆者にとって切迫したリアリティをもっているからだ。

小久保の探究は、神経法学において提起された概念「認知過程の自由」を緒に進められる。それは神経系が操作され、あるいは接続される未来において、その恩恵を享受しながら、同時に、人格の固有性と同一性を確保しようとするものだ。

“ゴーストライン”はどこに引かれるだろうか。

目次

“ゴーストの自由”を追い求めて

1995年は “インターネット元年”と言われることがある。同年に発売されたMicrosoft社の「Windows95」は、まだ物珍しかった“インターネット”なるものを手軽に体験できるとあり、ある種の社会現象となった。そうした熱狂と騒乱とが情報化社会の幕開けを予感させる中で、11月18日に公開されたのが押井守監督による『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』であった。ちなみに、筆者は1995年生まれであり、不思議な“エン”を感じているところである。

筆者は、神経科学と法学との融合領域的学問である「神経法学(neurolaw)」について、憲法学に軸足を置いて研究している法学研究者である。特に、「精神的自由権」と総称される精神的な活動に関わる自由について日々研究を行っている。ちなみに、一口に「精神的自由権」といっても、それには、表現活動の自由を保障する「表現の自由」や宗教行為の自由を保障する「礼拝の自由」など、行為として現れてくる“外面的な精神活動”を保障するタイプのものと、個人の“内心”に留まっている世界観や信条などの“物の見方や考え方”を保障する「思想及び良心の自由」のように“内面的な精神活動”を保障するタイプとの二種類が存在する。後者の自由は一般的に「内心の自由」と総称され、いかなる場合であっても国家権力が侵すことの許されない“絶対的権利”とされてきた。それが“絶対不可侵”の権利とされるのは、私たちの “内心”に「人格」(自己)という重要なものが宿るために、その領域の規律は個人の自律に委ね、「人格的自律」を確保すべきであると考えてきたからである。《攻殻機動隊》の世界観になぞらえれば、ここに言う「人格」は《ゴースト》として読み替えることもできるだろう。その意味で、筆者は、“ゴーストの自由”を専門にする法学研究者である、と言えるかもしれない。

さて、これまで法学は、人格(ゴースト)の宿る内心を、規範的に(ルール上の話として)不可侵としてきたが、実は、そもそも他者がそこを覗き見ることも、外部から干渉することも事実として不可能であるとも考えてきた。“ゴーストハック”が存在する《攻殻機動隊》は、こうした内心領域の事実上の不可侵性が失われた世界を描いている。とはいえ、これはSF的想像力の産物であり、現実世界では依然として内心は不可侵なものであり続けてきた。

ところが、近年加速度的に進展した神経科学(neuroscience)の生み出した諸技術は、こうした内心の事実上の不可侵性を突破しつつある。こうした事態を受けて、「神経法学(neurolaw)」では、たとえ内心領域が事実上の不可侵性を失おうとも、精神的な自由──“ゴーストの自由”を守るため、「認知過程の自由(cognitive liberty)」という新たな自由概念を打ち立てようとしている*1。筆者も憲法学と神経科学の双方を修めた「神経法学」研究者の一人として、この新たな自由概念の研究を行っている。

このエッセイの主題は、《攻殻機動隊》の中に見られた時代を先取りした“先駆的な問題提起”をヒントに、現在の社会で「認知過程の自由」を論ずる意味を明らかにすることにある。それは、草薙素子やバトーが、自己の“オリジナル”性(自己同一性と言えるかもしれない)を巡って葛藤した悩みを真剣に受け止めること。そして、草薙素子が「人形使い」たる生命体と融合する際に発した疑問、──「私が私でいられる保障は?」という問いに向き合うことでもあると考えている。

なお、《攻殻機動隊》シリーズには様々なものがあるが、本稿が念頭においているのは、主に、士郎正宗による『ヤングマガジン海賊版』に連載された漫画シリーズである『攻殻機動隊』の1巻、1.5巻、2巻(いわゆる“原作”)と、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年公開)及び同監督による『イノセンス』(2004年公開)である旨をお断りしておきたい。

“私”は存在するのか?──“ゴースト”を追い求めて

《攻殻機動隊》の描く世界では、神経系をインターネットと直接的に接続する「電脳化」や、生身の肉体を機械で置き換える「義体化」が一般に行われるようになっている。そして、チタン製の電脳殻に覆われた中枢神経系(脳と脊髄)以外の全てを義体に置き換える“完全義体化”を果たした「草薙素子」(少佐)という女性の生き様が描かれる。

筆者が、《攻殻機動隊》という物語に否応なしに惹きつけられるのは、完全義体化を果たした彼女が、“自己とは何か?”という問いに向き合い続ける様が描写されているからなのかもしれない。彼女は脳を電脳化し身体を義体に置き換えた結果、“オリジナル”の肉体のほとんどを消失するに至っている。そのため彼女は、身体的な機能の多くを肉体ではなく機械が代替しても、草薙素子という“私”は確かにそこに存在し続けているのか、生身の肉体に宿っていた“私”と、完全義体化した身体に宿る意識が同一(“オリジナル”なもの)であるのかを悩みながら生きている。

例えば、士郎正宗の『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』において、草薙素子の抱える不安が次のように描写されている *2️。

技師:「え〜〜〜 やめて〜〜〜 でもちゃんと脳ミソとかついてるし人間扱いされてるしぃ」

草薙:「脳ミソ自分で見たわけじゃないのに?周囲の状況でそうだと判断してるにすぎないのに?ある日突然メーカーが来てさ『不良品の回収ですぅ』とか言って分解回収されて残ったのが脳細胞2~3個だったらどうする?」

士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(1991年)©士郎正宗/講談社

草薙:「私みたいに完全義体化したサイボーグなら誰でも考えるわ。もしかしたら自分はとっくの昔に死んじゃってて、今の自分は電脳と義体で構成された模擬人格なんじゃないか。いやそもそも初めから“私”なんてものは存在しなかったんじゃないかって。」

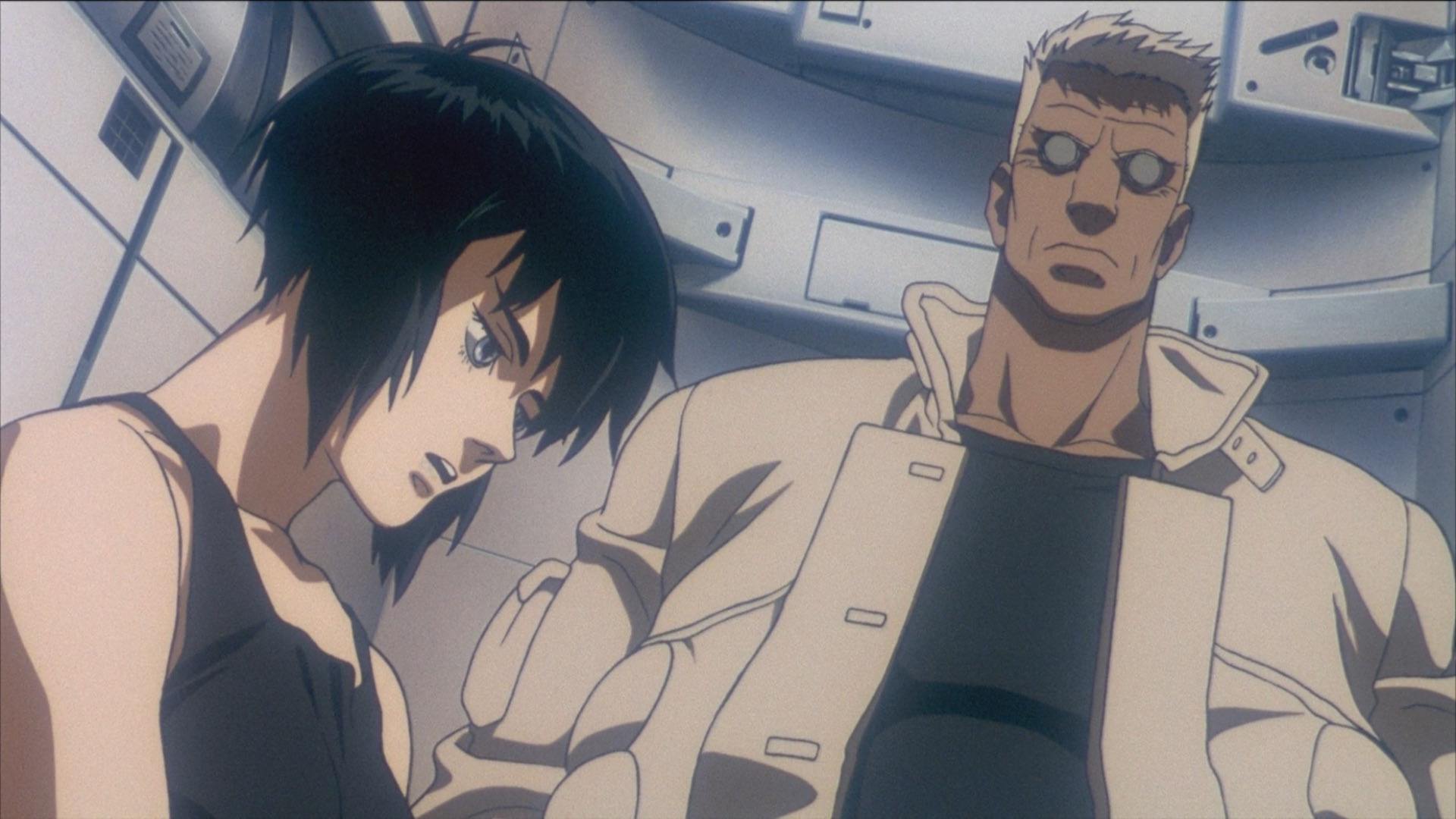

バトー:「お前のチタンの頭蓋骨の中にゃ脳ミソもあるし、ちゃーんと人間扱いだってされてるじゃねぇか。」

草薙:「自分の脳を見た人間なんていやしないわ。所詮は周囲の状況で“私”らしきものがあると判断してるだけよ。」

バトー:「自分の“ゴースト”が信じられないのか?」

草薙:「もし電脳それ自体がゴーストを生み出し、魂を宿すとしたら?その時は何を根拠に自分を信じるべきだと思う?」

押井守監督『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)©士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

押井守監督『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)©士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

“ゴースト”の境界線の消失?──人形使いとの“融合”

こうした草薙素子の疑念にある種の“回答”を与えたのが、「人形使い」であったのかもしれない。人形使いは、草薙素子に自己との融合(“結婚”)を提案する中で、彼女の「私が私でいられる保障は?」という問いに、その「保障は全くない。人は常に変化するものだし……」とすげなく答えている。これは、草薙素子に、 “ゴースト”(人格)それ自体が、時間と共に動的に変化し続けるものであるために、“オリジナル”(過去と同一)であることに執着することの無意味さを指摘した、とも言えるかもしれない。

ところで、この後に続く“人形使い”のセリフには、漫画版と映画版とで若干の差異が見られる。漫画版が「私もその機能を欲している」と自らの望みを述べるのに対して、映画版の人形使いは以下のように彼女を誘惑する。曰く、「君が今の君自身であろうとする執着は、君を制約し続ける」として、これまでは「わずかな機能に隷属していたが制約を捨て、さらなる上部構造にシフトするときだ」と迫るのだ。

いずれにせよ、こうした問答を経て草薙素子は人形使いと融合することを選択する。映画の表現を借りれば、それによって上部構造に“シフト”し、制約から解放された彼女は、不敵な笑みを浮かべながら自らを匿っていたバトーの元を一人去っていく。そして、高台から街を見下ろし「さて、どこへ行こうかしらね。ネットは広大だわ」と決め台詞を呟くのである。

このラストは、草薙素子が上位構造にシフトしたことで、それまでとらわれていた執着や悩み、葛藤から解放された様を描いており、物理的な諸制約からの解放、あるいは、人類の進化を予感させる刺激的なシーンであると言えよう。しかし、興奮が冷めふと冷静になったとき、筆者はハタと立ち止まり、彼女が一体“何者”なのかを、言い換えれば、草薙素子という《ゴースト》の行方を問わずにはいられない。

その答えは、漫画版においては暗示されるに留まっている。一方で、映画版では”彼女“自身の口で明快かつ端的な回答が示されている。つまり、「ここには“人形使い”と呼ばれたプログラムも“少佐”と呼ばれた女もいないわ」と言うのである。このセリフを文字通りに受け止め、そして、その状態を作り出した両者の“融合”が(離婚が可能な婚姻とは異なって)不可逆であるならば、草薙素子という《ゴースト》が経験したのは“変化”を超えた何かであったのではないかと思わずにはいられない。つまり、融合後の“彼女”が、「草薙素子」の声で喋り、かつ、その言動も似通っているために、バトーも筆者も“彼女”を「草薙素子」と連続した存在であるかのように安易に考えてはいないだろうか。よく考えてみれば、「互いを認識できない」ように融合した結果、「草薙素子」が「いない」のであれば、それは草薙素子という《ゴースト》の “消失”―語弊を恐れずに言えば、「死」に他ならないのではないだろうか。

攻殻機動隊に迫る現実?──BMIによる身体の拡張、心の接続

しかし、冒頭で述べたように、私たちが生きる現実が《攻殻機動隊》の世界に迫りつつある現状がある。具体的には、「BMI(Brain-Machine Interface)」(BCI: Brain-Computer Interfaceと呼ばれることもある)の研究開発の加速と社会実装の進展が指摘できる。BMIとは、神経系をある種の「情報システム」として捉え、それをAIや計算機のような情報システムや他者の脳と“情報的に”接続することを可能にし得るインターフェースを指す。我が国におけるBMI研究の第一人者である神経科学者の牛場潤一らは、BMIを「脳神経系の活動と機械装置の動作を実時間的に対応づけて、ひとつのシステムとして機能するようにした計算機構」と定義する*3️。

現在のBMIの到達点として、機械(マシン)による身体機能の代替がある。具体的には、念じるだけで神経義肢(義手や義足のこと)を動かしたり、VR空間上のアバターを操作したり、デバイス上で文字列を入力したりといったことに成功した研究が散見されるようになってきた。また、人工内耳や人工網膜も(その“解像度”は生身の感覚受容器に未だ遠く及ばないものの)実際に開発され、すでにヒトに対して実装されている。ここでBMIが実現しているのは、神経系という情報システムにおける情報の入・出力を、生身の肉体以外の物(そこには仮想空間上のオブジェクトも含まれる)に“拡張”することである。その意味で、ここでBMIが実現して(しようとして)いるのは、生身の肉体という従前の境界線を超えて“身体”を拡張することであると言えよう。

さらに、BMIを用いて脳をインターネットに接続することを目指す研究も存在する。実際に我が国では、JST・内閣府の主導するムーンショットプロジェクトの目標1において 、「インターネット・オブ・ブレインズ(Internet of Brains)」*4を目指す研究プロジェクトが採択されている 。ここで目指されているのは、個人の脳(神経系)を、AIや他者の脳といった、身体外部の情報システムと接続することである。もっとも、実際に脳をインターネットに接続するためには、さまざまな科学的・技術的ブレイクスルーが必要である。たとえば、 “脳から情報を出力する技術”だけでなく、“脳に情報を入力する技術”の開発が飛躍的に進む必要があるほか、異なる情報システム間を取り結ぶ“翻訳装置”の開発も不可欠である。しかし、科学技術の開発プロジェクトにおいて達成目標として照準されるほどには、神経系を他の情報システムに“接続”することの実現も夢物語ではなくなりつつある。ここでBMIが実現を目指しているのは、“心”(認知過程)の接続と言えるだろう。

こうしたBMIによる“身体”の拡張や“心”の接続が実現すれば、私たちは様々な制約から解放されることになる。身体の拡張に目を向ければ、神経義肢は失われた身体機能の代替を可能にするだろうし、遠隔地にあるロボットを“第二の身体”として操作し、生身の肉体では耐えられない極限環境(深海や宇宙など)で活動することや、遠距離に引き裂かれた恋人同士が “触れ合う”ことも可能になるかもしれない。心の接続が実現すれば、私たちの認知機能の実現基盤が、生まれ持った神経系のみであったことに由来する“性能の限界”を突破することになるだろう。外部装置に記憶を貯蓄して記憶の劣化を防ぐことや、外部メモリを増設することで外国語を習得できるようになるかもしれない。あるいは、他者の脳と接続され記憶や体験、技能を共有しあうこともできるようになるかもしれない。《攻殻機動隊》の世界の語彙で表現すれば、“身体の拡張”は「義体化」として、“心の拡張”は「電脳化」と言い換えることができるだろう。その意味で、《攻殻機動隊》の想像力に現実世界の科学研究と科学技術が(部分的にではあるが)追いつきつつあるのだ*5。

揺らぐ“個人”の境界線──ゴーストハックの可能性

現在のところ、身体の境界線の動揺は、BMIを使用している間に限定された“一時的”かつ“可逆的”なものである。しかし、もしBMI研究が進展し、身体機能の代替(上述した意味での“身体の拡張”)だけでなく、“身体の代替”(つまり、生身の肉体を機械に入れ替えていくこと)が可能になれば、身体の境界線の動揺は不可逆的なものとなる。さらに、心の接続については、事態はより深刻と言えるかもしれない。なぜならば、たとえBMIの使用を中断したとしても、 “他者”と接続されていた間に経験した体験や感情は、記憶として個人の中に蓄積される可能性が高いからである。その意味で、心の接続によって生じる“効果”は永続的なものとなる可能性が高い。さらに言えば、たとえ一片の記憶であっても、それが人格に大きな影響を与え得ることは、《攻殻機動隊》において描かれたゴミ回収人のエピソードが教える通りである。つまり、“心の接続”は、たとえそれが短い期間のものであっても、“私”を“私ではない何か”に変貌させてしまうリスクを秘めているのである。

さらに、BMIが神経系を情報的に外部のシステムと接続する以上、それを介して神経系がハッキングされる危険性──《攻殻機動隊》の語彙を借りれば、“ゴーストハック”されるリスクも生じてくることになる。先述した通り、BMIが測定する脳の活動をもとに個人の意図を“解読”することを試みる「ニューラル・デコーディング」技術は、発話意図や運動意図の解読に成功している。こうした技術が発展すれば、将来的には記憶の読み出しが可能になるかもしれない。また、人間では未だ研究さえされていないが、マウスを利用した実験では、オプトジェネティクス(光遺伝学)とBMIを用いることで、記憶を削除したり、あるマウスに対して別のマウスの記憶を移植したりといった“記憶の操作”に成功していることは示唆的であろう。

こうしたBMI技術の発展した未来において、身体と精神の境界線の双方がモノとシステムのネットワークの中に溶け込み揺らいでいくとすれば、私たちは、草薙素子と同様に、“かつての私”と“今の私”が本当に同一であるのかという意味での自己の“オリジナル性”(自己同一性)と、他者と接続した後でも「私が私でいられる保障」が存在するのかに悩むのかもしれない。そこでは《ゴースト》だけでなく、それを格納している身体、すなわち、《シェル》の境界線も揺らぎ得ることになる。つまり、身体と心/《シェル》と《ゴースト》の双方が他者によってハックされ得ることを意味しているのである。

筆者があえて未来予想も含めてBMIに代表される神経科学技術の可能性とリスクとを描いて見せる理由はここにある。つまり、それが人間という存在に与える影響の大きさ(の可能性)に鑑みた時、技術の開発段階からその在るべき姿をバックキャスト的に考えておくことが非常に重要だと感じているからである。ここで強調しておきたいのは、筆者は、神経科学技術の研究開発を止めるべきだと主張したいのでは決してない、ということである。神経科学技術がもたらし得る可能性とリスクの双方を冷静に見つめ、その実装のあるべき姿を未来予測も含めながら、先取り的に考えておくことの重要性を強調したいのである。こうした先取り的な検討の重要性は、デファクトスタンダード的に実装が進んだAI技術やSNSがもたらした社会の混乱から学ぶべき重要な教訓の1つであるだろう。

守るべき核心を求めて──私が私であり続けるために

その意味で、「認知過程の自由」が目指すのは、神経科学技術によって実現される神経系の活動の可視化・測定や、神経系の構造・機能に対する干渉について、踏み越えてはならない“レッドライン”を引くことである。つまりは、神経科学技術を用いて既存の限界に自由に挑戦できる領域と、憲法学が重視してきた価値(精神的自由、人格的自律など)を守るために慎重になるべき領域の境界線を明確にすることで、神経科学技術の促進と規制との適切バランスを実現しようと試みているのである。

しかし、ここで問題となるのは、この“レッドライン”はどのように決定されるべき(あるいは、決定できるの)か、という点であろう。そこでは「認知過程の自由」という新しい自由概念が“守るべき核心”とは何か、ということが問われることになる。もっとも、この新たな自由概念は未だ提案段階にあり、それが“守るべき核心”が何である(べきな)のかと言う点については、依然として議論が続いている状況にある。

《攻殻機動隊》の世界に喩えを求めれば、この“問い”に答えることは、神経科学技術を用いても「私が私でいられる保障」を担保しておくために必要な条件を明らかにすることに他ならない。神経科学技術が高度に発展した未来のどこかで、私たちが草薙素子のように自己が“オリジナル”であるか否かを悩み・葛藤し、あるいは唐突に“他者”との融合を突きつけられないためにも、ここに言う “守るべき核心”を事前に明らかにしておくことが重要なのである。

しかし、この問いに取り組もうとするのであれば、そもそも「私が私でいられる」とは何を意味しているのかということが問題になる。《攻殻機動隊》の作中においても度々示唆され、そして日常的にも経験しているように、私たちはさまざまな出来事を経験することで、常に変化を続けていく存在である。瑣末な例をあげれば、昔付き合っていた恋人の癖(たとえば鼻歌)が別れてから長い時間が経過したとしても、自分の癖として定着し続けていたり、あるいは仲のいい友人のイントネーションがいつの間にかうつってしまったりするように、私たちは他者から様々な影響を受けて生きている。衝撃的な出来事や大きなライフイベントを経験することで、「ものの見方や考え方」が大きく変容し、“まるで人が変わった”かのように人格が変化することもある。

その意味で、「私」は静的(固定的)なものではなく、動的に変化を続ける(可塑的な)存在なのである。実際に、私たちの神経系も神経可塑性という特性を備え、外部から入力される刺激に応じて、後天的にその構造や機能を変化させ続けている。逆に言えば、これこそが私たちが後天的に学習し、新規な環境に適応し、新たな技能を獲得できる理由でもあるのだ。それでは、この動的に変化を続ける人間という存在のどこかに“守るべき核心”を見出すことはできるのだろうか。

攻殻機動隊に流れる通奏低音──情報システムとしての人間観

そして実は、この“情報システムとしての人間観”こそ、様々な《攻殻機動隊》シリーズの全てを貫く通奏低音であった。かの物語において「個人」あるいは《ゴースト》は、(“原作”たる漫画シリーズにおいて、士郎政宗が欄外注で度々示唆していたように)「情報システム」として理解される。そうであるからこそ、《ゴースト》はハックされ、接続され、そして他のシステムと融合さえし得るのである。そのような世界において、「私が私であること」を保障するためには、人間(ゴースト)という情報システムが同一性と個別性を保ち、自律したシステムとして存続できることを確保する必要がある。それは、《攻殻機動隊》の語彙で言えば「ゴーストライン」を守護することに他ならない。

つまり、「認知過程の自由」は、たとえ神経系が測定され、操作され、そして接続されたとしても、個人の人格が固有性と同一性を維持した自律的存在であり続けられることを保障する自由として構築される必要がある。それは、「認知過程の自由」の“守るべき核心”が、情報システムとして理解される「人格」の“境界線”=《ゴーストライン》であることを示唆している。

しかし、“情報システムとしての人間観”に立脚するとき、「人格」=《ゴースト》の境界線を定めることは容易な作業ではない。なぜならば、(士郎正宗も指摘していたように)そこでは《ゴースト》=「人格」は、情報システムが実現する“(情報処理)機能”として理解される。そうである以上、「神経系」という情報システムの“中枢”にだけ注視して、その境界線を引くことは適切ではない。情報システムたる人間が外部環境と相互作用する“メディア”としての「身体」=《シェル》、情報システムに対する情報入力の源であり、その情報処理の結果の出力先でもある「外部環境」=《世界》も考慮に入れる必要がある。そうであれば、「身体」、「神経系」、「世界」の情報的(有機的)な繋がりの中に、「人格」=《ゴースト》の境界線は引かれなければならないことになる。

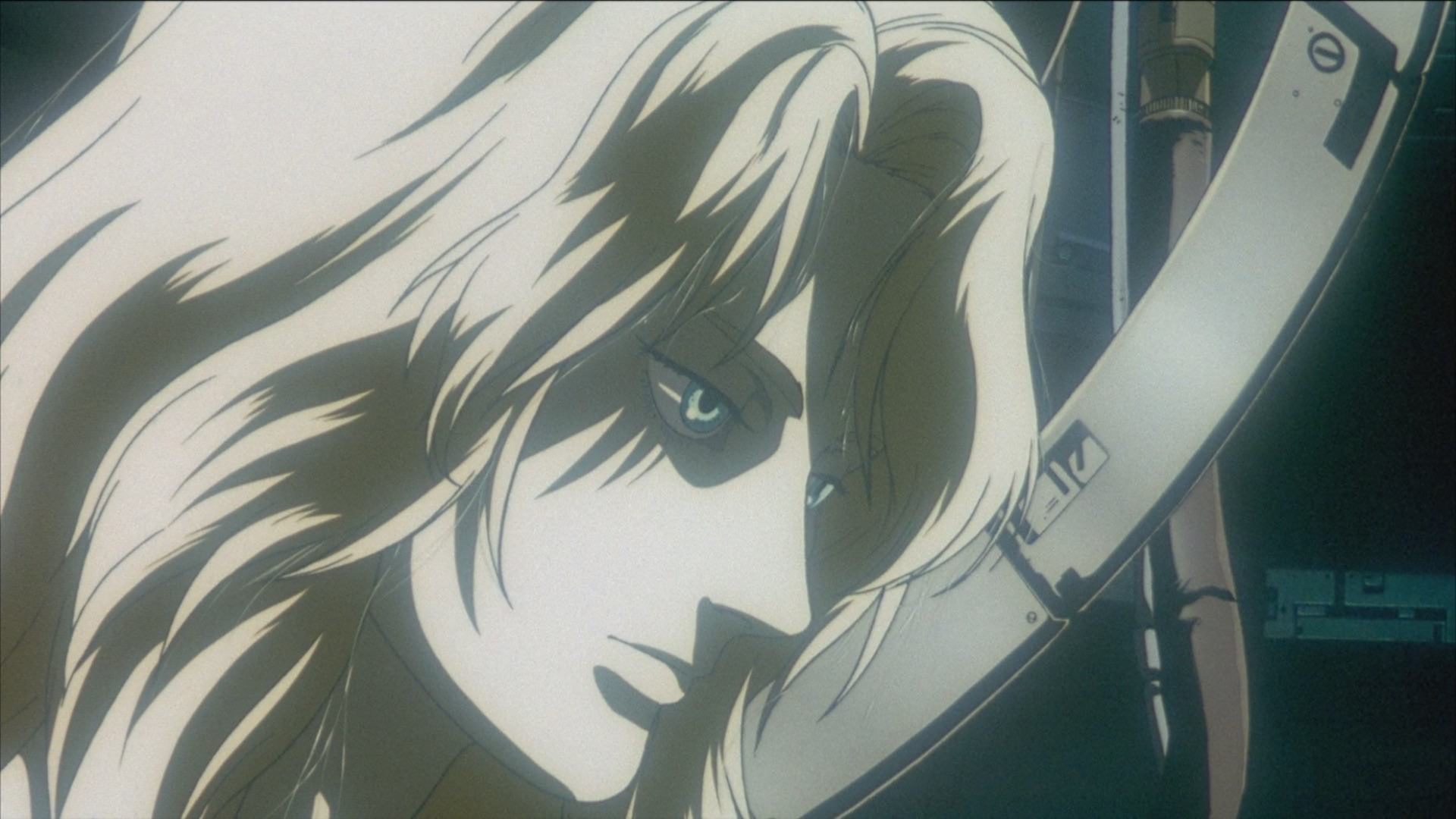

この難題に挑むことこそが、筆者の研究テーマなのであるが、そのヒントを、映画において描写された、人形使いと融合する以前の草薙素子のセリフに見出すことができることを指摘して、ここではひとまず筆を置くことにしたい。

押井守監督『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)©士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

[註]

*1

神経法学について詳しくは、拙稿「神経法学の体系―神経科学技術の憲法学的統制に向けて―」法学政治学論究、第132号、2023年、133頁以下。

*2

士郎正宗『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』講談社、1991年、104頁。

*3

牛場潤一ほか「ブレイン・マシン・インターフェースのメカニズム・エビデンス・メタアナリシス」日本リハビリテーション医学、57巻10号、2020年、958頁。

*4

「IoBとは」、Internet of Brains、https://brains.link/research-theme

*5

より詳細には、拙稿「神経科学 ブレイン・マシン・インターフェースの近未来と神経法学」『Liberty2.0』駒村圭吾編、弘文堂、2023年

*6

例えば、NITA A. FARAHANY, THE BATTLE FOR YOUR BRAIN (2023).認知過程の自由について紹介した日本語文献として、拙稿「『認知過程の自由』研究序説」法学政治学論究第123号、2020年、375頁以下。

[参考文献]

●士郎正宗『PIECES Gem01 THE GHOST IN THE SHELL DATA +α』青心社、2014年

●押井守=最上和子『身体のリアル』KADOKAWA、2017年

●藤田直哉『攻殻機動隊論』作品社、2021年

小久保智淳

こくぼ・まさとし/1995年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学大学院法学研究科研究員を経て、2024年4月より東京大学大学院情報学環助教、慶應グローバル・リサーチ・インスティテュート(KGRI)客員研究員。理学修士(専攻:計算論的神経科学)、法学修士(専攻:憲法学)のダブルメジャーを取得し、憲法学、神経法学(neurolaw)、情報法学を専門に研究を行っている。2023年に、「認知過程の自由」をめぐる研究にて、第13回日本学術振興会育志賞を受賞。