古今東西の文明社会における道の成り立ちと歴史を綴ったヘルマン・シュライバーによる名著『道の文化史』(関楠生訳、岩波書店、1962年)は、この抒情とロマンに満ち溢れた一文で結ばれる。このウィーン生まれの文化史家が、もし今日の深圳の、ジャカルタの、バンコクの、ホーチミンの路傍に立って耳をそばだてたとき、いかなる遍歴のオーケストレーションを聴くことができるだろうか。

近年、アジアの各地域で見られる新興メガシティは、それが内包する数多の問題群を置き去りにしたまま、経済合理化、グローバル化、高度情報化、利便性向上などといった目的に向かって盲進しているように映る。その相貌はかつて多くのサイバーパンク作品──《攻殻機動隊》も例外ではなく──が欲望したオリエンタルな混沌を飛び越えて、どこか均質的で漂白された未来を予感させる。

本稿は、専門であるインドネシアをはじめ、アジア圏の近現代都市史を研究する林憲吾による、《攻殻機動隊》都市論である。アジアと西洋、無機質と有機質、フォーマルとインフォーマル──都市化の過程で表出するアンヴィヴァレンツな二面性をなぞりながら、「電子や光が駆け巡っても/国家や民族が消えてなくなる程/情報化されていない近未来」、そして、その先にある都市の姿を探る。

目次

ネットワークか記憶装置か

《攻殻機動隊》では、ときに都市は電脳の比喩として描かれる。象徴的なシーンは二つある。ひとつは、士郎正宗の漫画原作第1巻と、押井守監督のアニメーション『Ghost in the Shell/攻殻機動隊』(以下『GITS』)のそれぞれのラストシーン。もうひとつは、押井版アニメーションの第2弾『イノセンス』に登場する「択捉経済特区」を俯瞰するシーンである。

漫画第1巻のラストシーンは、人形使いとの融合を果たした草薙素子──厳密には草薙でも人形使いでもない新たな生命体と言うべきなのであろう──が、「さあて、どこへ行こうかしらねえ」と呟いたあと、眼下に広がるニューポートシティの超高層ビル群の夜景を俯瞰したところで終わる。そのとき、草薙が呟くもうひとつの独白が、「ネットは広大だわ……」である。押井版では、男性型の義体から少女の義体になるという違いはあるが、草薙の同じ独白のあと、眼下に広がる超高層ビル群をカメラは俯瞰し、川井健次の東洋的で神秘的な音楽とともにエンドロールが始まる。都市の夜景とネットを重ねたその構成は、士郎のラストシーンと見事に足並みを揃える。

他方、「択捉経済特区」は、漫画第1巻にも登場するが、電脳との比喩という点では、押井の想像力によって再構築された『イノセンス』のシーンのほうがより雄弁だろう。第1巻の「択捉経済特区」は、マンハッタン島を俯瞰するかの構図に無機質な超高層ビルが繁茂し、上述のラストシーンとも似た風景だが、押井版は繁茂するビル群からしておどろおどろしい。そして、電脳との比喩は、押井版で新たに加えられたトグサとやりとりするバトーの次の二つの台詞によって明確となる。

「個体がつくりあげたものもまた、その個体同様に遺伝子の表現形だって言葉を思い出すな」

「生命の本質が遺伝子を介して伝播する情報だとするなら、社会や文化もまた膨大な記憶システムに他ならないし、都市は巨大な外部記憶装置ってわけだ」

以上二つのシーンで、都市と電脳はシンクロするが、その意味するところは微妙に異なる。

まず前者について。このシーンでは、草薙が「ネット」と表現するとおり、電脳が接続されている広大な情報のネットワークそのものを意味し、それに都市が重なる。インターネットの世界を私たちがイメージするとき、実際は決して見ることはできないにもかかわらず、脳科学者たちによって提示されてきた脳のイメージを、私たちはしばしば思い浮かべる。触手を伸ばしたような無数の神経細胞が、シナプスを介して互いにつながり、電気信号や化学物質を交換しあう、あの脳のイメージである。リンクが張り巡らされたインターネットという情報の海は、記憶を蓄え、叡智を生み出す脳のネットワークが、あたかも外部化したかのような存在である。《攻殻機動隊》における電脳とは、その情報の海と、自らの脳がシームレスにつながり、さらには他人の脳にまで防壁を破ればシームレスにつながりうる世界である。だとすれば、それはひとつの大きなネットワーク、あるいはそれ自体が巨大なひとつの脳に向かっていくと言ってもよいかもしれない。都市の夜景はそんな電脳の比喩に相応しい。日没後の光を放つ超高層ビル群や、その隙間を縫うように走る高速道路と車のランプの軌跡が生み出す夜景は、神経細胞とシナプスの網を信号が駆け巡る脳のイメージに重なる。

もちろん、都市は単に視覚的イメージとして電脳に重なるのではない。都市とは、人・もの・資本が大量かつ高速に行き交い、接触して、多種多様な知識や技術、文化を生み出す場である。そんな性質もまた電脳に重なる。大量の情報を処理する私たちの脳内ネットワークの複雑さや神秘性を兼ね備えた人類の創造物といえば、ずばり脳そのものを周到に再現しようとする人工知能ということになるだろうが、人工知能やコンピューター以前の世界においては、都市が筆頭にあげられるのではないだろうか。例えば、2024年の東京は、都内で約1400万人、首都圏にまで広げれば、3000万人をゆうに超えるメガシティである。この膨大な数の人々が、個別の意思をもって、情報を交換しあいながら活動しているのだから、それを支える都市は複雑かつ神秘なものだろう。この東京が壊滅的被害を受け、まっさらな人工土地につくられた暫定首都が《攻殻機動隊》のニューポートシティであるならば、それは海上のメガシティということになろうか。更地に都市が新たに立ち上がっていくその様子を、仮に定点観測でもしていたなら、その生成物は、情報のネットワークから生まれた自称知的生命体の人形使いよろしく、まるでひとつの生き物のように私たちの目に映ったに違いない。

一方、後者の押井による「択捉経済特区」のシーンは、都市のネットワーク性よりも外部記憶装置としての性質を強調している。ニューポートシティというまっさらな土地にできた代替のメガシティではなく、こちらは、北方領土という複雑な歴史を持つ場所に設定された、いまでは無法地帯と化した多国籍企業から犯罪組織までが集積する海上のグローバルシティである。世界中の現代都市にそびえ立つ無機質でジェネリックな超高層ビル群とは異なり、バトーが「卒塔婆の群れ」と表現する、頂部に尖塔を戴くこの島の超高層ビル群は、遠巻きには、20世紀前半にマンハッタンに出現したアールデコ様式の超高層ビルに似るが、よく見ると、表面には配管が巡り、工場の建屋のようなおどろおどろしい外観をしている。「インダストリアル・アールデコ」とでも呼べそうな、架空の様式を身に纏っている。さらに、バトーらが捜査対象とするロクス・ソルス社の本社ビルを上空から見下ろすシーンでは、バットレスや双塔など、見るからにゴシックの教会堂を基調とし、そのところどころに道教寺院を思わせる中華風の飾りや立像がちりばめられた建物が現れる。押井が「中華ゴシック」と表現する様式そのものである。つまりここでは近未来の都市を、ハイテクでインターナショナルな建築物によって表現するのではなく、特定の時代や文化を想起させる「様式」という概念を用いて、それをフィクショナルに組み合わせた建築物で表現している。そのことが、都市が時間の蓄積の上にあることを体感させ、「都市は巨大な外部記憶装置ってわけだ」というバトーの言葉に現実味を与える。

電脳のネットワーク上の記録から、《攻殻機動隊》の登場人物が記憶を想起するように、都市の物理的な相貌から、私たちはその場所の歴史や文化を想起できる。そのように都市を見ると、それはネットにつながった電脳と同じような状態となる。このような都市の記憶装置の役割をより強く実感させてくれるのは、空を飛ぶ機体から都市を俯瞰するシーンよりも、その直後に現れる中華要素が溢れ出した路上の雑多な町並みのシーンである。この雑多な風景は、文化や社会をより強く想起させる。現代的な超高層ビル群の夜景に私たちは都市を感じる一方で、それより圧倒的に小さなビルが雑多に密集する、こうした路上の風景にも私たちは同じく都市を感じる。むしろ、そちらの方に生き生きとした都市を感じたりもする。都市の光に、多様な人々が欲望を抱えて群がり、酸いも甘いも噛みしめながら生き抜く、そんな行為が雑多でありながらも有機的な町並みをつくっているからだろうか。都市とは人間の業が表現された場所であることをこのシーンは教えてくれる。

このように都市には二面性がある。高度なネットワークを思わせるどことなく無機質な風景にも、文化や社会を感じさせる雑多で有機的な風景にも、私たちは都市を感じる。グローバル化や情報化が進展した都市開発は、都市を均質で無機質なものに向かわせようとするが、それを推進する権力や資本に抵抗する力も生じ、それが都市の固有性を生む。そして、20世紀の最後の四半世紀において、この二面性を強烈に表していた都市が、香港だった。

Chow and Lin, “The Poverty Line: Bananas”, 2010-2023

アジア的混沌の意味

ただし、香港が、ただ混沌しかない都市だったら、決して選ばれることはなかっただろう。例えば、香港の中環(セントラル)は、世界から資本が集積することによって1970年代以降、現代的な超高層ビルが乱立していった。この現象は、香港が西洋の先進国に匹敵するほどに経済成長し、ハイテク化したことを意味する。にもかかわらず、西洋の近代都市計画や開発の思想からすれば、その規範を逸脱し、無秩序にしか見えない混沌とした雑多な町並みを同時に抱えている。このハイテクと混沌の同居が肝だろう。

20世紀の最後の四半世紀は、香港をはじめとする東アジアの都市に、いずれ経済の中心が移動すると予感されていた時代である。しかし、そんなライジングスターが、西洋的な近代都市の破綻を思わせるような、無秩序で混沌とした風景を内包している。それは何か未来の闇をイメージさせることにもつながるだろうが、その一方で、私たちはこの混沌に、エネルギッシュで、生き生きとした都市を感じる。テクノロジーが万全に整った秩序ある都市は、むしろ退屈だとすら感じさせる。香港をはじめとするこうした「アジア的近代都市」は、西洋的な近代的都市計画思想を是としてきたこの世界に、不気味さ、不可解さ、だけではなく希望やエネルギーも感じさせる。そこに、東洋に異世界を投影するオリエンタリズムが重なって、押井のみならず、この時期のサイバーパンクのSFの多くが、アジアの都市を絶好の近未来の舞台にしたのだろう。

では逆に、現実の香港にとっては、無秩序と評されるあの混沌は、一体どのような意味をもったのであろうか。結論から言えば、こうした混沌を抱えることは、香港が近代都市に脱皮するためには、「理」のあることだった。西洋的な都市の近代化とアジア的な混沌の同居こそが、香港の成長の原動力だったからだ。

中国をはじめとするアジアの近現代建築史を切り拓いてきた建築史家の村松伸は、かつて香港の歴史を「香港ゴシック」と「加速都市」というキーワードで語った*2。「香港ゴシック」とは、香港という都市に蓄積されてきた中国人の慣習の層を言い、「加速都市」はそれを破壊する若い力──それは近代的な都市開発を含む──を言う。ちなみに、ここで使われる「香港ゴシック」とは、アジアの混沌の象徴というべき存在で、その存在は『GITS』や『イノセンス』にも影響したであろう香港の有名な立体スラムの九龍城砦をゲームの舞台にしたプレイステーション用ゲームソフト『クーロンズ・ゲート』の制作者たちの言葉から来ているようだ。押井が『イノセンス』で「中華ゴシック」を用いたように、香港の混沌はゴシックを思わせるらしい。

「香港ゴシック」と「加速都市」、この二つのキーワードによって語られる香港の近代都市史とは何か。端的に言えば、アヘン戦争終結後の1842年に南京条約によって香港島がイギリスに割譲されて以来、香港は幾度となく西洋の近代都市思想に基づく「加速」を経験してきたけれども、同時にそれを、おもに華南地方の中国的都市観によって呑みこんだ「香港ゴシック」を絶えず生み出してきた、というものである。

例えば、混沌の本丸・九龍城砦は、1966年に始まる文化大革命によって大陸から大量に押し寄せた流入者を受け入れる中で、狭隘な土地の一片一片がペンシルビルに建て替わりながら、密集した高層のスラムになった。無論、建築法規は守られないから、インフォーマルな居住地である。とはいえ、何の統制もなく、個々人が自由勝手に振る舞う無法地帯ではない。「中国人の慣習の層」と村松が言うように、外から見れば無秩序きわまりないインフォーマル居住地も、共同体の経験に基づく不文律を踏襲しながら成立する、ある種の別の秩序で成り立っている。大陸の政治環境の変化で突如押し寄せた人口を、香港は適切に受け入れる素地はなかったが、かといって、それを押し返せるはずもない。これを社会の混乱ではなく、ある居住区内の混沌として収めたのが九龍城砦とでもいえるだろうか。

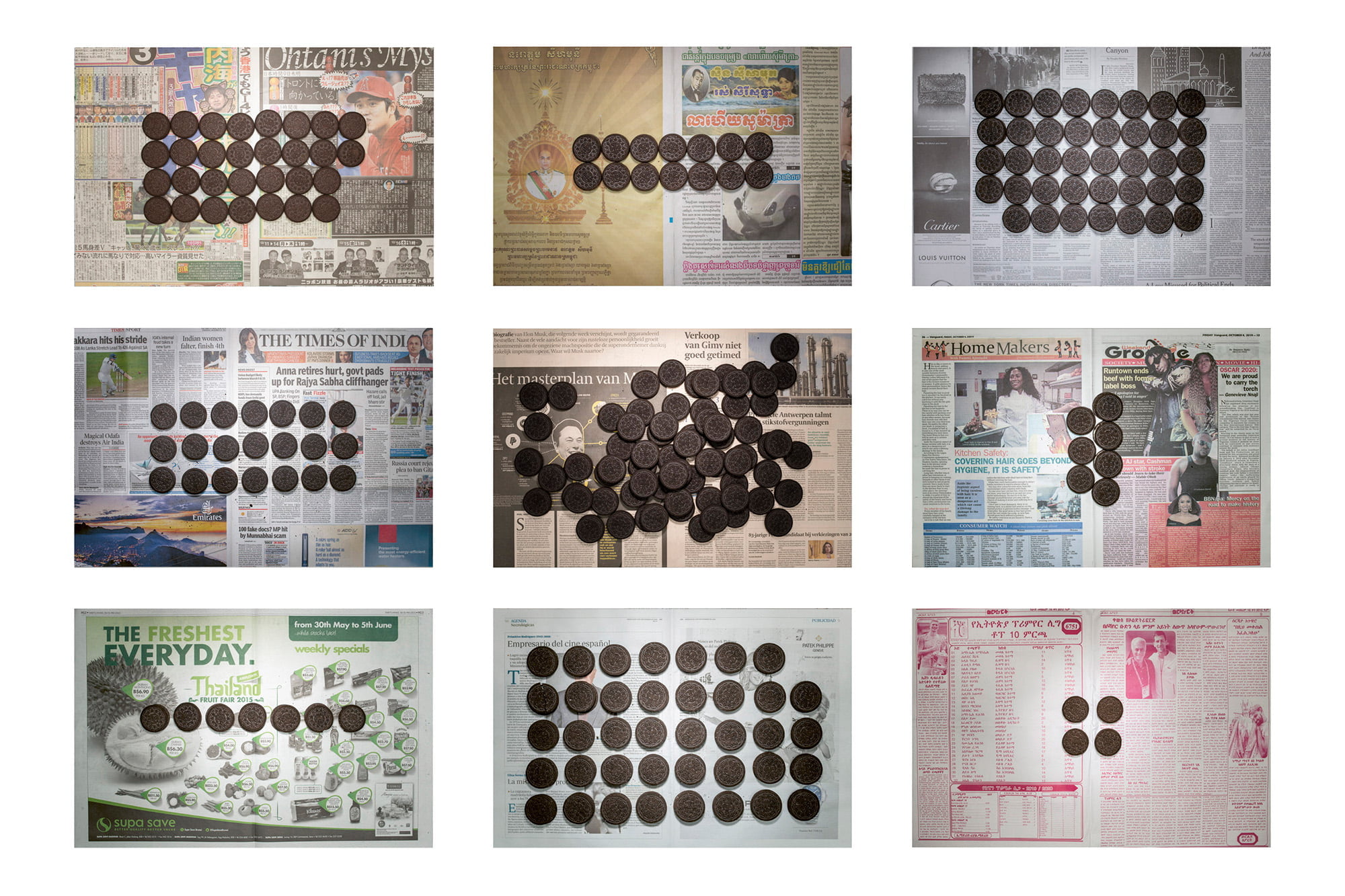

Chow and Lin, “The Poverty Line: Oreos”, 2010-2020

私がおもな研究対象としているインドネシアのジャカルタも同様である。カンプンと呼ばれる場所がインフォーマル居住地にあたる。「村落」を意味するその言葉から「都市の中の村」とも表現される。都心のカンプンに足を踏み入れれば、もちろんそこは村と言うにはほど遠い過密な住宅地である。だが、地縁や血縁を頼った相互扶助や、慣例的な契約や約束事の上に成り立つ土地交換など、たしかにそのシステムは伝統的な慣習が根強く残る村落共同体の秩序に近いものがある。九龍城砦の秩序も似たようなものだろう。

このような、ある意味で都市の中に村を残した「都市になりきらない都市化」のことを、インドネシアの都市研究者アビディン・クスノ(Abidin Kusno)は、「半端なアーバニズム(middling urbanism)」と呼んだ*3。そして、この字面から受ける印象とは対照的に、半端さや、そこで発揮されるインフォーマリティがあったからこそ、じつのところジャカルタはいま東南アジア最大のメガシティにまで都市を拡大できているのだ。どういうことか。

第二次世界大戦後に独立を果たし、その首都となったジャカルタは、貧困層を多く含む大量の人口が地方から流れ込む都市となった。しかし、途上国であったインドネシアにとって、その流入に対して適切な住宅を供給する素地はなく、九龍城砦と同様、慣習の層によってカンプンがそれを受け止めた。法規制や市場を逸脱するインフォーマリティを作動させることによって、住宅取得のコストは軽減された。ある人は地縁血縁を頼り、家を建て、屋台を始めて、生計を立てることもできた。つまりカンプンは、地方から流入した貧困層が、都市居住者となり、都市経済の一部に組み込まれ、生き抜くことを助けた。ただし、それは国家を出し抜いたわけではない。むしろ福祉にリソースを回したくない国家にとっても都合がよい、「win-win」のインフォーマリティであった。これによって、溢れる人口でディストピアになってしまわず、都市の肥大化を凌ぐことができたといってよい。すなわち、インフォーマリティが生んだ都市の混沌は、《攻殻機動隊》の世界では、電脳社会の暗部が露呈する場であったが、ジャカルタ、香港、あるいはグローバルサウスに存在する数多くの現実の都市では、ディストピアに落ちないセーフティネットとなったのである。そういう記憶が、実はあの混沌の風景には眠っている。

だが、現実の混沌は抹消の憂き目にあっている。例えば九城砦は、じつのところ1994年に取り壊されてしまった。中国返還に先立って香港政庁が汚点とみたのかどうかまではわからないが、外から抱く勝手なディストピアのイメージとともに、香港からディストピアを救ったはずの民衆の記憶まで消滅させてしまった。

Chow and Lin, “The Poverty Line: Eggs”, 2010-2020

◉都市は見えなくなるのか

そこで、やや唐突ではあるが、ここにもう一人、上空からある都市を俯瞰した人物を補助線として導入したい。建築家の磯崎新である。というのも、彼は、《攻殻機動隊》とはまったく別の文脈から、しかしこの議論に重なるようなかたちで、都市を俯瞰し、都市の未来を予見したからだ。その未来として語ったのは、「都市が見えなくなる」であった。その真意を、ここでの文脈でまとめるならば、都市がそのネットワーク性を高めるにつれ、同じような開発が地球全体に広がって都市は中心性を失い、その結果、個別の物理的な都市だけ見ていても、何も都市の本質は分からない状態、すなわち特定の社会や文化を示す記憶装置の役割が失われた状態が訪れる、というものだ。

この発想の原点は、磯崎が1960年代にロサンゼルスを上空から俯瞰したときにある。「見えない都市」と名付けたその時の文章から引用しよう。

「私たちが用いてきた都市という概念、物理的構成が緊張感をもって一望のもとに把握しうるような都市空間概念が、ここでは崩壊していると言い換えてもいい。それは地上に降り立つとより明瞭になる。この都市ではすべてがうごいているのだ」*4

ロサンゼルスの都市圏も人口1000万人を超えるメガシティだが、東京などと比べて明確に捉えられる都心がない。茫漠としたこの都市を前に、磯崎は都市を掴みあぐねている。交通ネットワークが支配するロサンゼルスは流動的で、固定的な都市像を磯崎に結ばせない。この体験以降、磯崎は「見えない都市」というコンセプトを研ぎ澄ませていくのだが、およそ30年後の1993年に書かれた「『都市』は姿を消す」という文章は、《攻殻機動隊》のシーンと驚くほど交錯する。

「都市は、ひとつの場所に定着している、と思われてきた。巨大な記憶装置という比喩はそこからうまれる。幾世紀、幾世代かの記憶の破片の集積がそこに住まう人間の生活慣習を支配すると信じられている」*5

これはまさに冒頭で取り上げたバトーの台詞そのものではないか。だが、「と思われてきた」と書くように、磯崎は直ちにそれを否定する。30年前にはまだ十分に認識できていなかった情報ネットワークが急速に進展しつつある世界と、1990年代の変わりゆく香港を前にして、磯崎は次のように文章を続ける。

「香港という、民族・国家・都市の三つの枠組みが、もっとも錯綜しながらも、記憶を保持し、生活の容器を地形的制約を超えてつくりつづけてきた場所から、たった今、船上に生活する蛋民と、怪物的な迷宮であった九龍城の両者が消滅しつつある。それは記憶の抹殺であり、ひいては、「都市」を形成していた根拠がネットワークの支配する均質空間へと収奪されていく一つの過程とも見える」*6

磯崎が目にした情報や交通のネットワークが張り巡らされた現実の都市では、都市に記憶が蓄積されるどころか、その社会が蓄積してきた都市の記憶すら抹殺されつつある。しかも都市の活動はますますネットワークの網の目の一部として収奪されていく。すなわち、流動的なネットワークの都市と、蓄積的な記憶装置の都市との拮抗は崩れ、ネットワークの中に都市が雲散霧消してしまう未来が磯崎には見えたのである。電脳のネットワークが支配する近未来の都市は、私たちがイメージするような、あらゆる人間活動が集積し、巨大な建築がひしめく都市像とは異なったものになるのかもしれない。では、「都市が見えなくなる」ような未来の兆候は《攻殻機動隊》に現れているのだろうか。そんな観点でこのシリーズを見たとき、私の興味を引いたのは、士郎による漫画第2巻に充填された空間と、神山健治監督による最新の『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』(以下、『SAC_2045』)において舞台となっているいくつかの場所である。

漫画第2巻の世界観を私はどこまで飲み込めているかはわからないが、荒巻と名を変えた素子が活動する空間が、圧倒的に電脳ネットワーク内へと移行していることはわかる。現実の物理世界にある義体が、電脳を介して情報を引き出しながら、物理世界で攻防を繰り広げる第1巻と異なり、第2巻では、物理世界に義体を停留させ、いわゆるメタバースの世界へとダイブする機会が多い。それゆえ、電脳の世界が物語の舞台となることがしばしばである。その背景画には、ニューロンのネットワークや電子回路を思わせる空間、最後は多元的ネットワークの曼荼羅を思わせる神秘的な空間すら現れる。他方、義体を停留させている物理世界は、移動する潜水艦や飛行船など、孤立した空間であることの比重が大きくなる。もちろん都市の雑踏で遠隔操作される義体が攻防するシーンも登場するが、従来は都市で展開していた攻防のほとんどは、一般的には都市とは認識されていない電脳の空間や閉鎖的な機体の中で行われる。この活動空間は、コロナ禍において一気に現実味を帯びた空間と同じではないか。あのとき、上空から物理世界の都市を俯瞰したとして、果たしてその光景に私たちは都市を感じただろうか。とはいえ、素子のように、あのとき、私たちは別の空間で激しく交流していた。ステイホームとはいえ、都市的な活動は止まっていなかった。都市はどこかにあったのだ。あのとき、物理的な都市からは、たしかに都市は見えなくなっていた。第2巻はそんな都市を先取りしていた。

他方、『SAC_2045』では、攻防の舞台は、まだまだ物理世界である。押井シリーズは、電脳世界の暗部を、都市の欲望や矛盾が現れる空間と重ねて描き、おもにそれはフォーマルな開発から取り残されつつもインフォーマリティによって生存を確保してきた「都市の中の村」だったことはすでに述べた。『SAC_2045』も同様に、電脳世界の暗部は、都市の欲望や矛盾が現れる空間に重ねられる。だが、こちらはその空間が、文字通り「村」であったりする点が興味深い。例えば、おそらく京都の美山あたりをモデルにしていると思われる茅葺き屋根の村落が、物語の鍵として登場する。その村落で、トグサが失踪することになるシーンのきっかけは、警官が何かをもみ消すためか、山の中である男を射殺し、遺体処理するところである。これが示唆するのは、都市の不都合を、村の奥という人目の付かない場所はしばしば受け止めているという事実である。産廃の不法投棄や死体遺棄、それは私たちの現実にも見られる。都市の触手は、非都市に見えるところまで伸びている。

都市理論家のニール・ブレナーは、こうした事実に目を向け、都市化をいわゆる「都市」に限定して分析する見方を批判している。「惑星都市化(planetary urbanization)」という概念を提示して、都市のシステムが、砂漠や北極など、およそ都市とは似つかわしくないような場所にまで全球的に及んでいると述べる*7。こうした世界観が『SAC_2045』には自然に入り込んでいる。冒頭から銃撃戦が展開するカルフォニア州のパームスプリングスは、まさに砂漠のリゾート地である。都市の欲望のしわ寄せは、都市からぬ場所にもやってくる。地球環境問題自体も、都市のしわ寄せの結果である。「サスティナブル」がキーワードになるだけあって、『SAC_2045』に現れる空間は、都市だけ見ていては見えない都市の姿を見せてくれる。

先ほど取り上げた、磯崎が1993年に書いた文章の結語には、次の2文がある。

「『都市』は、国家や民族と同様に、有用性を喪失し、忘却される。『都市』はその姿さえ消すだろう」*8

これもまた《攻殻機動隊》の言葉を想起させる。もちろん漫画第1巻に付された冒頭の言葉だ。

「企業のネットが星を被い、電子や光が駆け巡っても/国家や民族が消えてなくなる程/情報化されていない近未来」

そんな時代なのだとすれば、《攻殻機動隊》の世界は、都市が消えてなくなる程、情報化されていない近未来ということになる。未来の都市はどうなるのか。物語とともに、その背後に描かれる空間を楽しみにしたいと思う。

Chow and Lin, “The Poverty Line: Instant Noodles”, 2010-2020

[註]

*1

押井守『イノセンス創作ノート 人形・建築・身体の旅+対談』徳間書店、2004年

*2

村松伸「I『香港ゴシック』と『加速都市』」村松伸『中華中毒 中国的空間の解剖学』ちくま学芸文庫、2003年(初出=1998年)、9-41頁

*3

Abidin Kusno. Jakarta: The City of a Thousand Dimensions. NUS Press, 2023.

*4

磯崎新「見えない都市」磯崎新・松田達(編)『記号の海に浮かぶ〈しま〉――見えない都市(磯崎新建築論集第2巻)』岩波書店、2013年(初出=1967年)、170頁

*5

磯崎新「『都市』は姿を消す」磯崎新・松田達(編)『記号の海に浮かぶ〈しま〉――見えない都市(磯崎新建築論集第2巻)』岩波書店、2013年(初出=1993年)、193頁

*6

前掲「『都市』は姿を消す」195頁

*7

Neil Brenner. Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization. Jovis, 2014.

*8

前掲「『都市』は姿を消す」195頁

林憲吾

はやし・けんご/1980年兵庫県生まれ。博士(工学)。東京大学生産技術研究所准教授。総合地球環境学研究所プロジェクト研究員を経て、現職。専門は建築史、都市史、環境学。インドネシアを中心に近現代建築・都市史やメガシティ研究に従事。著書に『スプロール化するメガシティ』(共編著、東京大学出版会、2017年)、『衝突と変奏のジャスティス』(共著、青弓社、2016年)ほか。