インターネットからアウターなネットワークへ──SF作家に聞くサイバーパンクの現在

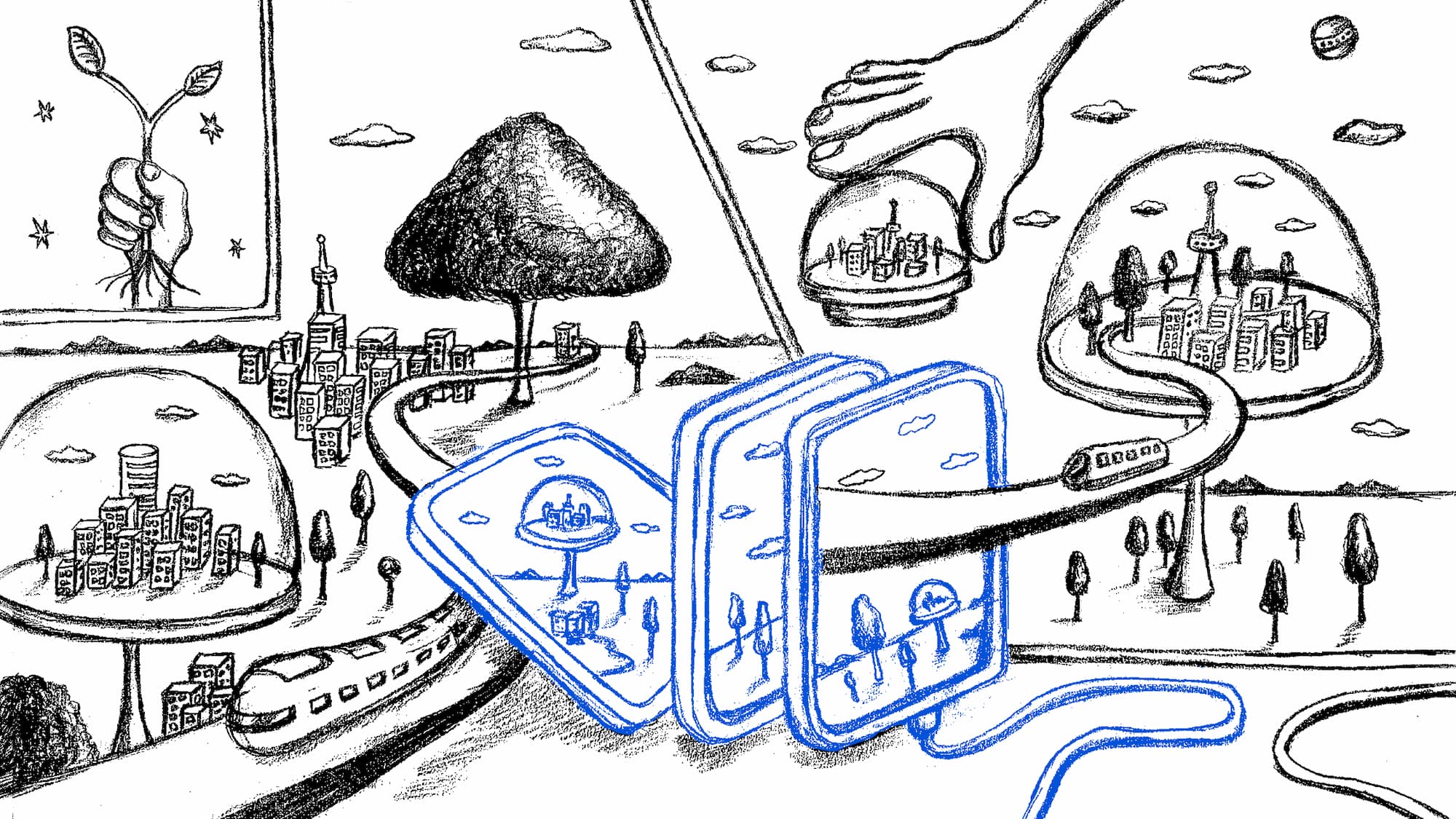

構成・翻訳_橋本輝幸[Teruyuki Hashimoto]図版_喜多秀亮[Shusuke Kita]

巨大テクノロジー企業による管理と搾取、仮想空間上でのコミュニケーションへの依存と失望。1980年代のサイバーパンクが警告した未来は、いまや私たちの現実となったように思える。こうした現実に対して、SF作家たちからはどのような応答がなされているのだろうか。

本記事では、以下の5ヵ国のSF作家へのメールインタビューを通じて、現在進行形のサイバーパンクについて考える。まず英国スコットランドのチャールズ・ストロスは、サイバーパンクの誕生を同時代的に体験した作家として、インターネットの進化を見つめてきた。かつては「人類の交流の有望な媒体」だったネットが、企業の利益のために変質していく姿を目撃し、新たなディストピアを構想する。次に、中国出身で、ソフトウェアエンジニアとして働く慕明は、急速なデジタル化を遂げた中国社会特有の技術楽観主義と、発展の陰で失われゆく価値への懸念に着目する。一方アフリカでは、ナイジェリアのウォレ・タラビが伝統と現代らしいテクノロジーの融合を試みる。タラビは世界中のアフリカ人作家とともに、アフリカ固有の歴史や伝統を活かした共有世界観を築き上げている。同じくアフリカのボツワナ出身の新進作家トロトロ・ツァマーセは、管理社会における身体の自由という普遍的なテーマを、同地域の文脈から問い直す。ブラジルのレナン・ベルナルドは、テクノロジーがもたらす新たな格差や環境問題に着目する。とくに興味深いのは、ブラジル北東部で生まれた「セルタンパンク」という運動だ。これは中心地から遠く、不当に知られざる地域からの、新しい物語創造による反撃の可能性をも示唆するだろう。

ガイドを務めるのは、SF書評家でありアンソロジストの橋本輝幸。どん詰まりの現実において変質するサイバーパンクの姿が、橋本の導きによって見えてくる。

目次

現象としてのサイバーパンク、拡散されるスタイル

1964年生まれのストロスにとって、サイバーパンクは同時代的な現象だった。リドリー・スコット監督の『ブレードランナー』が公開されたのは1982年、ウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』 (Ace Books)が出版されたのは1984年である。

私は1984年に、ウィリアム・ギブスンの長編小説『ニューロマンサー』と出会いました。当時19歳で、小説家志望者向けワークショップに参加していました。作家のイアン・ワトスンが担当した一日がかりの講座です。誰かがワトスンに「いま話題の新刊を教えてください」と質問すると、彼は短編小説で話題だったウィリアム・ギブスンを推薦しました。

次の週末、私はSF専門書店に向かいました。そして私は『ニューロマンサー』の初版(安価なペーパーバック版)を発売直後に手に入れたのです。それから数年間、私はウォルター・ジョン・ウィリアムズ、ブルース・スターリング、K・W・ジーターといった初期サイバーパンク小説家たちに夢中になり、自分なりに下手なオマージュを書こうと試みたものです。

私のSF短編小説がまともに採用されるようになったのが、当初の熱狂が冷め、借り物ではない自分の文体を編み出していったあとだったのも不思議ではありません。

──ストロス

World Wide Webが発明され、いまのインターネットとなる分散コンピュータ通信網が誕生したのは1989年。そんなインターネット前夜から黎明にかけて、サイバーパンクは未来のネットワークを夢見た。けっしてよい夢ではない。むしろテクノロジーの発展が効率的に個人を監視し搾取する、悪夢的な世界が描かれた。

他方でほかのSF作家たちは1980年代後半生まれであり、ストロスより20年以上若い。ムーブメントのあとで、拡散するサイバーパンクに触れた世代である。

もっとも記憶に残っている作品は、少年時代に読んだウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』です。この本がSF文学史上、重要作品らしいという前評判は聞いていて、12歳のころに古本屋で発見するまでずっと探していたんです。階級格差の大きなナイジェリアで育った私にとって、本書で描かれるハイテクとろくでもない暮らしの混淆は、当時読んでいたほかの多くのSF小説の清潔このうえない未来世界描写よりもずっと本物らしく、魅力的に思えました。

──タラビ

最初の出会いは、映画『マトリックス』(1999年)でした。2000年ごろ、12歳くらいのときに北京の映画館で観ました。年代を問わず多くの中国人が、サイバーパンクという言葉を知らぬまま、初めてサイバーパンクを体験したのはこのときだったのではないでしょうか。

──慕明

中国の慕明はまた、北京では三部作の最終作にあたる『マトリックス レボリューションズ』(2003年)のプレミア上映チケットが、当時一瞬で完売したとも教えてくれた。サイバーパンクは当初の文芸運動としての熱が冷めてもなお、様々な作品の中でスタイルとして生き続ける。ボツワナのツァマーセもまた映画鑑賞を好み、1990年代に『ロボコップ』(1987年)や『ターミネーター』(1984年)、『マトリックス』(1999年)を観て育ち、独創的なバトルシーンやビジュアルに浸った。ブラジルのベルナルドはSpider-Man 2099 (1992)を挙げた。巨大企業に支配され、ディストピアと化した近未来アメリカで、アイルランド系メキシコ人の遺伝学者がスパイダーマンになるというストーリーだ。さらに、海賊版のビデオゲームを付け加える。

私がサイバーパンクをはっきり意識するようになったのは、おそらく『ファイナルファンタジーVII』(1997年)がきっかけです。1990年代から2000年代前半までの間に私がもっとも感動した物語のひとつでした。当時のブラジルでは、日本のRPGは非常に高価な限定版でしか入手できず、一般の人々はもっぱら海賊版をあてにしていました。あらゆる品を売る露店が並ぶ市場の細道を歩き回り、海賊版ゲームを売る人を見つけたり、友だちのソフトをコピーする方法を探したり、という過程もサイバーパンクふうでした。

──ベルナルド

《攻殻機動隊》シリーズも、これらに並ぶように受容されている。5人の作家のうち4人が映画版を観たことがあると回答した。タラビは複数の友人に勧められ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』を観たことで、「サイバーパンクの大ファンになりましたし、嗜好に影響を与えられた気がします」という。そして慕明は「1995年と2004年の押井監督映画」(『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』と『イノセンス』)を、ベルナルドは「スカーレット・ヨハンソン主演の映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』(2017)」を観たそうだ。ストロスは、映像作品を沢山追えているわけではないことを前置きしつつ、こうコメントしてくれた。

《攻殻機動隊》を知らない人なんている? 原作マンガは未読だったけど、押井守監督の映画はたまたま観た。たまげた。《攻殻機動隊》が優れていたのは、それまでSFではあまり目立たなかった概念(精神のアップロード、サイボーグ、ネットワーク知性、AIなど)を組み合わせて、見事なビジュアルで表現したこと。その前からあったアイデアだけれど、まだそんなに広まっていなかったものばかり。『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』のほうが、こういった要素をより詳しく描いていたけど、ストーリーテリングはずっと平凡でしたね。

──ストロス

インターネットの希望と絶望

1990年代から2000年代に子供時代を過ごした者にとって、インターネットの可能性は回線速度とともに広がっていくように見えた。なにせネットのおかげで、万人が無料あるいは安価で知識やコンテンツを入手できるようになったのだから。その恩恵を享受し、掲示板やチャットで時間を忘れて語りあったはずだ。

出版業界もさかんな執筆コミュニティもない内陸のボツワナに住んでいた私にとって、インターネットはオアシスであり、教師でもありました。航空券を買って世界中を飛び回らなくても、インターネットを通じてアクセスできるようになったのです。文芸エージェントを獲得する方法をGoogle検索したり、多くの資料を見つけたりすることができました。(執筆の)テクニックを磨くことができましたし、イベントにも参加できました。COVID-19が起こったために(イベントのオンライン化が進んで)、本来なら世界中を飛び回って直接参加しなければならなかった多くのコンベンションにも参加できるようになったのです。

──ツァマーセ

インターネットはつねに、コミュニケーションと情報の可能性の象徴でした。ネットのおかげで多くのことを学び、多くの人々と出会い、物語や知識を共有することができました。ナイジェリアにいた10代のころはネットカフェに通い、チケットを買って1時間ずつインターネットにアクセスしていました。まったく新しい世界にアクセスするような気分でログインし、近所や顔見知りの範囲をはるかに超えて自分の人間関係が拡張していくのを感じました。オンラインフォーラム、特に『ファイナルファンタジーVII』のファンのためのフォーラムで友だちをつくり、ネットを通じて新しい音楽や映画、本を紹介してもらいました。

──タラビ

現役ソフトウェアエンジニアで、北京大学で機械知能を、米国ペンシルベニア大学でコンピューター科学を学んだ慕明は「インターネットなしには、私はソフトウェアエンジニアにも作家にもなれていなかったことでしょう」とも語った。彼女にとって、ネットは一貫して創作の動力源で、主題でもある。

私は長いことインターネットに魅了され、ユーザーとして、あるいはコミットする側として、様々な立場からインターネットを探求してきました。私がオンラインの世界にどっぷり没入し始めたのは大学に入学した2006年からでした。カルチャーに特化した中国の最初期のウェブフォーラムや、ユーザー作成コンテンツで数え切れないほどの時間を過ごしました。そこは、私の創造への関心をかたちづくったのみならず、私に生涯の友、編集者、読者となる人たちをもたらしてくれました。同時に、私は約8年間、熱心なオンラインゲームのプレイヤーでもあって、大学生活の大半をオンラインとオフライン両方の友人たちとともに仮想世界に浸って過ごしました。

──慕明

これらは単なる思い出話ではない。5人の作家たちにとって、作家性や創造性を発揮するためには、インターネットもコンピュータも不可欠だからだ。ツァマーセは、クリエイターにとってセルフプロモーションや自主制作の手段となった点を指摘している。たしかに小出版や自主出版の世界的な増加は、テクノロジーの発展で可能になった現象だ。また、ベルナルドは執筆方法に言及する。「ここ最近、2年ほど前からはiPhoneでも執筆するようになり、これも生産性の向上につながっています。理想的とまでは言えませんが、私は自宅以外の執筆のほうが絶対はかどるので」、もしコンピュータやネットがなくなれば、執筆方法を再発見しなければいけなくなると締めくくった。

タラビは、ほかの作家とのつながりや協働を助けられた点を強調する。「インターネットがなければ、私がSauútiverse(タラビが共同創設者のひとりを務めるシェアードワールド小説企画)の創設を手伝うことはできなかったでしょう。本企画は、本物のアフリカの技術、歴史、哲学、文化、言語、世界観に基づいた架空世界観で、参加作家コミュニティが相互に会話しながら、設定、キャラクター、コンセプトを共有しています。世界中に住むアフリカ人作家が書いた《デューン』みたいなワカンダと考えてもいい」。この成果は、彼の編んだアンソロジーMothersound: The Sauútiverse Anthology (Android Press, 2023) として結実し、本書やその収録作はローカス賞、英国SF作家協会賞、英国幻想文学大賞、アフリカSF協会主催のノンモ賞(Nommo)にノミネートされた。「つながり、共有し、コミュニティをつくる──これぞ作家、アーティスト、クリエイターにとってのインターネットの真の可能性です。近ごろそこらじゅうで目にする生成AIに可能性はありません。AIは創造に有効ではなく、ただ創造性を搾取するだけです」。

慕明は中国語で執筆しているため、中国語圏に非在住の兼業作家ならではの悩みを抱いていた。「本国の出版社や学会、書店から遠く離れ、ソフトウェアエンジニアとしてのフルタイムの仕事を掛けもつ私にとって、インターネットは執筆コミュニティへの生命線でした。インターネットは9時から5時まで本業をこなしながらも、機会を探し、つながりを得て、自律することを可能にしてくれました。作家としてキャリアをスタートさせたばかりのころ、歴史ある文芸誌に参入できなかった私は中国のオンラインSFコンテストを頼みの綱にしました。見つけたほぼすべてのコンテストにかたっぱしから投稿して、ようやく評価を得られました」。たしかに東アジアでは2000年前後から小説の投稿が盛り上がり、アマチュア作家の小説が商業出版やマルチメディア化されるケースが出てきた。国際的にヒットした例には韓国のイ・ヨンド《ドラゴンラージャ》シリーズや日本の川原礫《ソードアート・オンライン》シリーズ、中国の墨香銅臭《魔道祖師》シリーズがある。ただしプラットフォームの流行に合わせ、ひたすら読者人気を稼ごうとするネット小説投稿に、慕明は懸念をにじませる。

いまの中国のウェブ小説界は、20年前とは大幅に変わっています。かつて私たちが紙の本で大事にしていた「文学」と同じものと認識するのが困難と感じることもあります。活字版のショート動画という案配で、速く、刹那的で、読者の注意力の持続時間がますます短くなるのに合わせて仕立てられているのに、それでもなお「文学」というラベルを張られている。

──慕明

インターネットの現状を憂うのは、もちろん慕明だけではない。「乱用したり、自分の人生をそっちのけにして画面スクロールに膨大な時間を費やしたりすれば、ネットも有害になります。適切に使わなければ、精神衛生にも悪影響を及ぼしかねません」。そう語るツァマーセが念頭に置いているのはスマホやSNSへの依存だろう。長年インターネットとその業界に身を浸してきたストロスは「現時点では完全に幻滅しています」と語る。「私は1989年からずっとインターネットをやっていて、1995年にここスコットランドで最初のインターネット・スタートアップのひとつに勤務し、その後の第一次ドットコム・ブームのときは好調なオンライン決済企業に勤めていました。25年近く個人ブログを運営しています。そしてネットが1993年から96年にかけて人類の交流の有望な媒体となり、2000年には商業バブルに至り、ありとあらゆる交流が企業の食い物にされるのを見てきました。いまのネットは、政治的なデマと大規模言語モデルのハルシネーション(もっともらしい嘘)のノイズに満ちあふれた下水道です」。現役コンピュータエンジニアのベルナルドも懸念を表明していた。「最近はかなりネットに失望しています。無意味なAI生成コンテンツがすべてにとって代わり、ソーシャルメディアは単に私たちの注目を集めて民主主義を操作するための機械にすぎない。私にとっては輝きを失ってしまいました。昔はインターネットを人々が出会う広場のように思っていましたが、いまでは公共の広場が企業に掌握され、どこで、どのように、誰と会うべきかまで決定される、私有地になってしまったように感じています。いい方向に変わるかもしれないとまだ期待していますが、15年前とは違って先行きを危ぶんでいます」。

しかし、もはやインターネットのない生活は思い描けない。人間にとって切除不可能な臓器になってしまった。たとえ大気汚染が起ころうと、自動車の普及を止めることはできなかった。ITもまた、都市への一極集中に抗い、公平に機会を分配するのに欠かせないのだから。結局は、人類の使いようにかかっている。

私たちは、どうすればつながることができるのか、まだ学んでいる最中なのだと思います。私は慎重でありつつも楽観的ですよ

──タラビ

私にとってインターネットは生ける歴史です。誰もが当然のように日々入り浸り、ネットはいつも新たに創造され続けています。呼吸と同じくらい必要不可欠で、希望にも失望にも満ちています。

──慕明

ネットワークとSFの現在

こうしたインターネットに関する現状認識は、創作にどのような影響をもたらしているのだろうか。各作家に自作を解説してもらいながら確認してみたい。ツァマーセは、テクノロジーに侵食され、自由を剥奪される恐怖をたびたび描いている。主人公は作者と同じ、ボツワナの女性であることが多い。

私の長編小説Womb City (Erewhon Books , 2024)は近未来のボツワナが舞台です。本書に一般的な意味でのネットワークやインターネットは出てきません。しかし住民のほとんどがAI技術のインプラントを入れ、巨大なコンピュータに(ある意味で)接続され、犯罪なきユートピアと(意識のアップロードによる)一種の不死を維持するために取り締まられているという設定です。この仕組みは、国際的なスケールでは移民政策にも当然関わってきます。マイクロチップを埋め込まれた登場人物の女性は犯罪を犯し、なんとか逃れようとしますが、政府の陰謀に巻きこまれ、状況は予想以上にどんどん悪くなります。

──ツァマーセ

肉体の交換、そして本来の肉体の剥奪というテーマは、ツァマーセの著作で繰り返し表れる。旬の題材を選び、ダークなユーモアを添えて読者に届けるのは、一般市民の悲鳴と怒りだ。例えば、短編“Behind Our Irises” (Africanfuturism, 2020)の主人公は、業績好調な企業に入社したばかりのグラフィックデザイナー。社員用カフェテリアで食事は無料、将来的にはグローバルにも活躍できる。ところがこの素敵な企業は、従業員を意のままに操り、あらゆる知識を吸い上げて活用していたのだ。本作はアフリカSFを表彰するノンモ賞のショートストーリー部門を獲得した。

短編“Dreamports” (Apex Magazine, 2021)も痛烈だ。主人公は、ろくでもない男性たちに苦しめられる女性をハッキング技術で無償で助けている。一方で収入のため、まるで自宅を民泊に貸し出すように、ドリームポートというアプリで自らの肉体を貸し出している。例えば、裕福な外国人老夫婦の妻に。そして謀られ、自分の肉体に戻れなくなるや否や、電子的な魔女として復讐を始める。生活の糧や社会的な立場と引き換えに、自由を奪われること。それは現在、世界中で一般市民をおびやかしている恐怖なのだ。

タラビにとって、ネットワークやインターネットは主要関心事だ。多数の短編、そして執筆中の長編のテーマもこれ。「私はインターネットの形と機能、そしてつながりの未来についてつねに考えているので、それが創作ににじみ出るんです」というのが本人の弁だ。彼自身による短編紹介をいくつかここに載せる。

“Comments on Your Provisional Patent Application For An Eternal Spirit Core”(Clarkesworld Magazine, Marchi 2021)/ある発明家の兄弟が、オンラインで公開されている特許出願にコメントを残すうちに、その書面が示す自己の意識の上に死者のシミュレーションを走らせる方法について次第に憂慮し始める。

“Abeokuta52”(Omenana, Issue 14, 2019)/ネット上のナイジェリアで発見された不時着したエイリアンのテクノロジーについての記事と、そのコメント欄で繰り広げられるエイリアンのテクノロジーが呪いか祝福かという議論という体裁で語られる物語。ナイジェリアの天然資源の用途についての歴史的な取り組みと、その陰で起こっている陰謀が明らかになっていく。

“Debut” (Overseas Magazine, Marchi 2019)/芸術を理解するためにつくられ、リリースされたAIが世界を変えかねない誤作動を起こした。ナイロビに住むテクニカルサポートエンジニアは一体何が起こっているのか、理解に努めようとするが……。

“The Harmonic Resonance Of Ejiro Anaborhi” (F&SF, Marchi 2018年3月号)/ナイジェリアに住む、まだ思春期を迎えていない少女が、古代のエイリアンの遺物のかけらを発見し、父を救うためにそれを利用する。その過程で彼女は、人類の精神を超意識ネットワークに統合することになる。

“Parse. Error. Reset.” (Terraform, August 2015)/人類がほとんどオンラインで暮らし、トレンドやソーシャルネットワークに影響されている世界。いまや人工的な体に意識を一時的に移すことも可能だ。そんな未来で、ある男がパーティーに出席し、現実の生活がオンラインでの生活より面白くないためにもち上がる問題を知る。

──タラビ

加えて、“When We Dream We Are Our God”(10 Investigations: All Borders Are Temporary anthology, April 2018)に触れておきたい。強大なAIの誕生と人間の精神同士のネットワークの話で、タラビの第一短編集Incomplete Solutions ((Luna Press Publishing, 2019)の中でも白眉。これはあらすじだけでは魅力が伝わらない。ぜひ文体や雰囲気を味わってほしい。

慕明は、かねてからの構想と今後の執筆への展望を語ってくれた。現実のテクノロジーを大事にする彼女のこだわりが生み出す作品は、はたしてハードSF小説なのか、はたまた一般小説なのか。完成が期待される。

私が最初に書いたSF小説は、インターネットとそれが伝播するミームや情報がいかに人間を静かに支配するか、というテーマの近未来テクノスリラー中編でした。ネット上で動作する、架空の体性感覚ストリーミング技術が登場します。おもなインスピレーション源は、情報に関連する人間の認知メカニズムを研究しているアメリカの科学者・心理学者キース・E・スタノヴィッチでした。当時、私はまだSFと物語技法の基礎を学んでいる途中で、書き上げた作品はしっかり練り上げられた物語というよりは習作でした。

私は様々な観点から情報の相互作用や受容という主題を追求してきました。すべて、現在のインターネット、あるいは、私たちを取り巻く「情報空間」の枠組みを形成する、実際のテクノロジーに基づいています。中国語で出版した短編集『宛转环』(上海文芸出版社、 2023)の巻末の作品「沙与星」は、このテーマをスペースオペラのスケールに拡大し、太陽系規模のインターネット・コンピュータ網の構築を想像したものです。

いま構想している小説では、さらに地に足のついた設定を使おうとしています。8年前に書いた近未来テクノスリラーのアプローチに立ち返りつつありますが、今度はちゃんとした長編に、あるいはもしかすると3部作になるはずです。なにせ、これまでの執筆の旅路で得たすべてを肉づけされますからね。ある問いを立てようと思っています。もし100年後に、現在のようなインターネットが存在しなかったら? ネットの消失によって何が起こり、人類はどう反応するでしょうか? いったい何が古い時代の終わりと新しい時代の幕開けをもたらしたのでしょう? このアイデアは、2020年より前に私がGoogleでソフトウェアエンジニアとして働いていた経験をきっかけに生まれ、それからずっと長いこと温めてきたものです。2025年内には初稿を完成させたいと思っています。

──慕明

2000年代から長編が商業出版されているチャールズ・ストロスは「ほとんどすべての(小説の)背景でネットワークが描写されていますが、直接ネットワークについて書いたものは2、3作しかありません」と語る。

Halting State (Orbit / Ace, 2007)は犯罪小説で、当時想像した2017年(現実の2017年よりもマシだった2017年)を舞台に、ARゲーム上の金融犯罪と、国際謀略におけるマルチプレイヤー・オンラインゲーム世界の有用性を書いたものです。

続編Rule 34 (Orbit / Ace, 2010)はAIがテーマですが(舞台は2020年)、このころはまだ大規模言語モデル(LLM)が発明されていませんでした。メールのスパムフィルターが殺人事件を引き起こし、エンジニアどもが運営する犯罪組織は3Dプリンターを使って違法製品を製造しては輸出します。そして旧ソビエト圏で激化する紛争がエディンバラに住む二流詐欺師の暮らしに影響し、彼が販売していた非常に珍しい「パン用ミックス粉」の供給を脅かす……という話。

──ストロス

Halting StateとRule 34はどちらも、ストロスが約30年住んでいるスコットランドの中心都市エディンバラを舞台にしている──なお、両作はまだ存在しない犯罪を描いた近未来三部作にする予定だったが、意図せず現実を先取りしてしまったことや、英国とスコットランドの政治状況が混迷したことから、三巻目の執筆が断念されている。ほかにもストロスの想像力は、より遠未来にも拡がっている。

私は至近未来以外が舞台の小説も色々書いています。『アッチェレランド』(酒井昭伸訳、早川書房、2009年)は、機能不全家族の3世代の物語を、垂直離陸のような勢いで起こったAIシンギュラリティを通して描いたものです。Glasshouse (Orbit / Ace, 2006)は恒星間旅行がワームホール・ゲートのネットワークで可能になった未来を扱っています。ゲートは通過した人々の意識を改変してしまうのですが。Neptune’s Brood (Ace, 2013)は恒星間植民を推進するためのマルチ商法として構築された暗号通貨とそれが可能にした詐欺の話です。

──ストロス

ベルナルドはどうか。個人短編集Different Kinds of Defiance (Android Press, 2024)所収の“A Shoreline of Oil and Infinity”や、The Dread Machine, #2.2(2022)に掲載された“The Norms From Up Here”、さらにWorlds of If, #177 (February, 2024)に掲載のユーモアSFである“Premium Resurrection Pack – $99”は、ネットやITに関係する作品だそう。

もうすぐPhano Magazineに“We Are Burnout”というサイバーパンク短編が掲載される予定です(2024年秋時点)。これはふたりの人間がネットワークで結ばれると仕事の効率が向上するという話です。“The Throat of San Dante” (Planet Scumm Magazine, #15, 2023)は、相互に接続された建築物の話で、建物がアルゴリズムに従って形を変えたり、変形の過程で住人を追い出すこともできる世界観です。

──ベルナルド

アウターなサイバーパンクへ

これまで見てきたように、ネットワークはグローバルに広がっているものの、それをどのように受容するかは各地域、各国の事情によって変化する。最後に、そうした地域差の観点から、今後のサイバーパンクの展開を想像してみたい。まず慕明は、中国SFで見られるテクノロジーや進歩への信頼について教えてくれた。

SFやポップカルチャーでのテクノロジーの描かれかたは、米国と中国で驚くほど正反対だと感じています。米国ではフィクションだけでなくノンフィクションでも、テック企業はもっぱら悪役として描かれます。例えば、デヴィッド・フィンチャーの監督した映画『ソーシャル・ネットワーク』(2010年)はFacebook黎明期の倫理的な問題を指摘しているドラマですし、ジェフ・オーロースキー監督によるNetflixのドキュメンタリー『監視資本主義:デジタル社会がもたらす光と影』(2020年)はSNSの暗部を暴く内容です。テクノロジー恐怖症がコンテンツ化され、米国の観客に強く訴求しています。

対照的に、中国のSFや映画には技術楽観主義の傾向があります。エンジニアや科学者はオタクなヒーローとして描かれることが多いです。これはとくに『三体』や『流転の地球』などの劉慈欣作品を原作とする、中国で最近制作されたSF大作映画やドラマシリーズで顕著です。危機を乗り越える技術の進歩と、人間の創意工夫への信頼が反映されていますね。

──慕明

電子決済や電気自動車といった最新技術の導入がハイスピードに進んだ中国社会は、急速な発展とその可能性を目撃してきた。まだテクノロジー批判色が強いSFが目立たないのも納得できる。慕明自身が説明しているように、これは欧米のSFとはかなり違っている。

南アフリカのボツワナ共和国出身のツァマーセは、「面白いアイデアをアフリカのアイデンティティ、文化、精神性に融合させた小説」として、悩みながらも次のような作品を挙げてくれた。まず彼女が生まれて初めて読んだサイバーパンク小説でもあるローレン・ビュークスのMoxyland (Jacana Media, 2008)。それから「ウォレ・タラビの短編集Convergence Problems (DAW, 2024)と、その収録短編“A Dream of Electric Mothers”に言及しないわけにはいきません。後者には、デジタル化された祖先の意識からなるスーパーコンピュータが出てきます」。

“Moxyland”は、南アフリカ共和国の白人作家ローレン・ビュークスが書いた長編SF小説で、ディストピア化した近未来ケープタウンが舞台の群像劇だ。本書は国際的に読まれた初のアフリカ産SFとなった。2000年代末、英語圏では英米以外のクライムフィクションやSFを発掘しようという動きがあり、その波に乗ったかっこうだ。なお本書は未訳だが、ビュークスの著作として『ZOO CITY』(和爾桃子訳、早川書房、2013年)や『シャイニング・ガール』(木村浩美訳、早川書房、2014年)の2冊が翻訳されている。

アフリカのSF&ファンタジーが、本格的に活発化したのは2010年代だ。ここで手短かにその動向をまとめたい。まずこの時期、アフリカにルーツのあるアメリカ人作家がめざましい活躍を果たした。例えばナイジェリアとアメリカの両国籍を持ち、たびたびナイジェリアに帰省していたンネディ・オコラフォー。そして、ソマリアで両親が出会ったソマリ系アメリカ人で、語学教師としてスーダンやエジプトに暮らしていたソフィア・サマター。アメリカ文学の世界でも、アフリカ系アメリカ人のコルソン・ホワイトヘッドによる改変歴史要素のある長編『地下鉄道』(谷崎由依訳、早川書房、2020年)が高く評価されたし、同様にアフリカ系アメリカ人で全米図書賞を受賞したジェスミン・ウォードの作品にも超常的な要素があった。奇抜なアイデアと風刺を武器にしたナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤーの短編集『フライデー・ブラック』(押野素子訳、駒草出版、2020年)もこのころ出版された。

また、英国に住み、働くアフリカ出身者たちが本を出版した。例えばテイド・トンプソン、ニック・ウッド、T・L・フチュである。ちなみにこの3人は全員医師だ。あるいは、カナダのSF作家ジェフ・ライマンは、アフリカSF研究の先駆けを務めた。彼は“100 African Writers of SFF”というアフリカSF作家の紹介記事を数年にわたって書き続けた。そのアーカイヴは、国際的なSFウェブジンStrange Horizonsで読むことができる。

そして英米ではなくアフリカを現場として、アフリカ人が主体となったSFコミュニティが形成されていった。2014年にナイジェリア初のSFウェブジンにして「アフリカSF」専門誌であるOmenanaが創刊された。2016年にはアフリカSF協会が設立され、ノンモ賞が創設された。このとき、ライマンは創設を後押しした思いを「(アフリカSFには専門の)賞が必要で、それは完全にアフリカで運営されなければならない。私も含めて、よその人は抜きで」とコメントしている。アフリカSFは、実作の執筆においてもシーンの形成においても、自らのアイデンティティを探ろうとしているところが特徴的だ。

そして2020年代。ナイジェリアで生まれ育ち、大学進学以降は世界各地で暮らすウォレ・タラビは、アフリカSF紹介者の筆頭である。彼が2015年から毎年ブログに投稿している年間アフリカSFベスト10は、アフリカSFの最新状況がチェックできる大変頼りになる情報源だ。近年はアンソロジストとしても活動しているのも納得の量と質だ。作家としてはアイデアSF短編を数多く発表し、すでにIncomplete Solutions (Luna Press Publishing, 2019) とConvergence Problems (DAW, 2024)の2冊の短編集を上梓している。日本版『WIRED』(vol.50,、2023)で藤井太洋と対談している記事もある。彼にずばり、アフリカSFの傾向を聞いた。

傾向や共通点を見いだすのにサンプル数が十分かどうかはわかりませんが、私自身の観察に基づく印象では、アフリカのサイバーパンク・ヒーローは、犯罪組織の末端にいるか、犯罪を犯さざるをえない状況に追いこまれているが犯罪者とまでは言い切れない人々であるという傾向があります。

例えば、アニシア・ユゼイマンとソール・ウィリアムズが監督した映画『ネプチューン・フロスト』(2021年)の主人公は、性的暴行を受けて逃走するインターセックスのキャラクターです。ンネディ・オコラフォーの長編Noor (DAW, 2021)の主人公AOは、市場で襲撃され、他人を殺すことを余儀なくされて逃亡します。ニキール・シンのDakini Atoll (Luna Press Publishing, 2024)、テイド・トンプソンのRosewater (Apex, 2016),ローレン・ビュークスのMoxylandにも似たような登場人物、あるいは似たような逸話をもつ人物が登場しますが、私が実際は存在しない共通点を追い求めているだけかもしれません。

──タラビ

他方で、より直接的に社会派の作品が現われてきているのがブラジルだ。ベルナルドによれば、最近のブラジルSFでは「緊縮財政、ギグ・エコノミー、強力な政府の不在、階層格差の拡大、能力主義(メリトクラシー)にむしばまれた社会」などがテーマになっているという。

ブラジルではサイバーパンクは強いジャンルではありませんが、多くの作家がアメリカや日本のサイバーパンク作品を参照しています。人口1,200万人を抱える大都市サンパウロが舞台に選ばれることが多いです。しかしリオデジャネイロなど、ほかの地域を舞台にした作品もあります。

北東部ではセルタンパンク(Sertãopunk)という独自のムーブメントが生み出されました。これはサイバーパンクのくびきからは解き放たれ、むしろソーラーパンクやアフロフューチャリズムに影響を受けた活動です。

──ベルナルド

「セルタンパンク」は、2019年に作家でジャーナリストのアラン・デ・サやライターでエディターのG・G・ジニスらによって提唱されたサブジャンルだ。経済的、文化的、エネルギー的自治を達成して進歩した北東を想像しよう、地域の伝承や歴史・社会問題などを作品に取り入れようという呼びかけだった。セルタン(Sertão)は北東部という意味だが、奥地や辺境というニュアンスがある。

この運動は、とある南部のイラストレーターが投稿した「サイベル・アグレスチ」(Cyberagreste)というサイバー山賊のイメージ画シリーズがネット上で話題になったことをきっかけに生まれた。アグレスチはひなびた、荒廃した、粗野なという形容詞で、北東部の熱帯雨林と乾燥地帯の中間地帯を指す言葉である。サイベル・アグレスチは、北東部は未開で野蛮というステレオタイプを使ったアートだ。対するセルタンパンクは北東部に対する偏見を是正し、ポジティブな未来の物語を創作するカウンター運動である。北東部と、大都市のある南部湾岸の経済的格差はすさまじく、ブラジルの文芸やアートも長年その構造に甘んじていた。セルタンパンクには、根強い南部中心主義を変えていく志があるというわけだ。

──サイバーパンクの始祖のひとりであるブルース・スターリングによれば、元来のサイバーパンクは「大らかで気前がいい取り組みで、ストリート文化的でアナーキーでDIY精神に満ち、1970年代のインディーズのパンク音楽に通じる気風」(“Cyberpunk in the Nineties”, INTERZONE, #48, 1991)があったという。スターリングの言葉は、アフリカSFやセルタンパンクの動きに響き合うところがないだろうか。2000年代の英語圏では個人ウェブサイトやウェブSF文芸誌がしきりに作成され、無料でまるごと作品を読めることも珍しくなくなった。この環境が新たな読者や作者や書評家を生んだのは間違いない。本稿で紹介したアフリカSFが実践するアフリカンフューチャリズムも、もちろんそのひとつだ。また、インターネット上で拡散する「サイバー山賊」の偏見をひっくり返そうとするセルタンパンクの運動は、個人の創作活動をもって大きなものに抗う、その最新型でもあるだろう。SFウェブジンは、ファンジン文化と初期インターネット文化の愛児である。そこにある「無償の愛」は脈々と受けつがれ、これからも何度となく蘇るだろう。たとえ既存のネットワークやプラットフォームが壊れても。サイバーパンクのサイバーの部分、すなわち巨大テックへの批判高まる昨今において、残された希望はパンクの部分にあるのかもしれない。DIYや権威へのローカルな批判や抵抗といった、本来のパンク精神をもったSF小説に。

Renan Bernardo

レナン・ベルナルド/ネビュラ賞、イグナイト賞の候補になったブラジルのSF・ファンタジー作家である。Reactor/Tor.com, Clarkesworld, Apex Magazine, Podcastle, Escape Pod, Daily Science Fictionへの掲載歴をもつ。作風は異世界ファンタジーからダークSFまで多岐にわたるが、本人はとりわけ気候小説と科学、テクノロジー、人間関係を交えた作品を楽しんで書いている。2024年にソーラーパンク/Cli-fi短編小説集Different Kinds of Defiance (Android Press, 2024)を出版。ダーク SF中編“Disgraced Return of the Kap’s Needle”が Dark Matter Ink から近刊予定。

詳細や続報はBlueSky (@renanbernardo.com) および Web サイト www.renanbernardo.com でチェック。

Charles Stross

チャールズ・ストロス/スコットランドのエディンバラ在住のフルタイムのSF作家である。ヒューゴー賞に7作ノミネートされ、ヒューゴー賞ノヴェラ(中編)部門を3回受賞し、ローカス賞を長編部門と中編部門で1つずつ受賞した。最新作A Conventional Boyは2025年1月にTor.com(米国)とOrbit(英国)から出版予定。次作The Regicide Reportは2026年刊行予定(いずれも受賞歴のあるランドリー・ファイルシリーズの番外編)。

多くの作家と同様、ストロスも過去に薬剤師(警察の2回目の張り込みで辞めた)から、某成功したドットコム新興企業のチームにおけるコードモンキー第1号(バブル崩壊と同時という見事なタイミングで雇い主を変えようとした)まで、様々なキャリア、職業、仕事の形をした破滅を経験してきた。その過程で彼は薬学とコンピュータ・サイエンスの学位を取得し、世界初の公式認定サイバーパンク作家となった。ちょうどサイバーパンクが死んだころのことである。

慕明

ムーミン/北京出身の中国人SF作家で、現在はニューヨークを拠点に活動している。1988年に中国の成都で生まれ、米国でコンピュータ・サイエンスを学んだ後、2012年からソフトウェア・エンジニアとして活動し、2016年から中短編小説が出版され始めた。彼女の作品は、中国の様々な媒体に掲載されているほか、Tor.com、Clarkesworld、Samovar、The Best Science Fiction of the Yearなどの英語のウェブジンやアンソロジーにも掲載され、フランス語、イタリア語、日本語にも翻訳されている。

彼女は2017年に第31回銀河賞の最優秀短編部門、2020年に第11回全球華語星雲賞の最優秀新人作家部門・金賞など、これまでに複数の賞を受賞している。2021年には米国のイグナイト賞にノミネートされた。

デビュー作品集Colora il Mondoは2021年にFuture Fictionからイタリア語で出版され、2023年に中国語の第一作品集『宛转环』(上海文艺出版社、2023年)が発売され、China Books Reviewの選ぶ2023年のベスト中国書籍リストにランクインした。2024年、初のフランス語書籍Le Bracelet de JadeがAgryll社から出版された。現在、初の長編執筆に挑戦中。公式ウェブサイトはhttp://metamin.me。

Wole Talabi

ウォレ・タラビ/ナイジェリア出身のエンジニア、作家、編集者である。長編Shigidi and the Brass Head of Obalufon(Gollancz, 2023)は世界界幻想文学大賞にノミネートされ、ワシントン・ポスト紙の2023年SF・ファンタジー小説トップ10にも選ばれ、ネビュラ賞、ローカス賞、英国幻想文学大賞など7つの主要賞の候補にもなった。彼の短編はアシモフズ・サイエンス・フィクション、ライトスピード、アンソロジーBig Book of Cyberpunkにも掲載され、個人短編集Convergence Problems (DAW, 2024) とIncomplete Solutions (Luna Press Publishing, 2019) に収録されている。彼はまたヒューゴー賞、BSFA賞、クロフォード賞、ケイン賞(アフリカン・ライティング部門)の最終候補にも選ばれ、アフリカSFを表彰するノンモ賞、改変歴史小説を表彰するサイドワイズ賞を受賞している。高い評価を得たAfricanfuturism: an anthology (Brittle Paper, 2020)やMothersound: The Sauútiverse Anthology (Android Press, 2023) を含む5冊のアンソロジーを編纂したアンソロジストでもある。好きなものはスキューバダイビング、エレガントな方程式、奇妙な形のもの。現在オーストラリア在住。詳細は wtalabi.wordpress.com か@wtalabi でオンラインで検索してください。

Tlotlo Tsamaase

トロトロ・ツァマーセ/ボツワナ共和国の作家。大人向けのデビュー長編はWomb City (Erewhon Books, 2024)。過去にライスリング賞、ケイン賞の候補になった。ロレックスの芸術奨励制度メントー&プロトジェ アート・イニシアティヴの支援を受ける。短編小説“Behind Our Irises”(Africanfuturism, 2020)はノンモ賞を同時受賞した。彼女の短編はAfrica Risen、New Suns 2、Chiral Mad 5といった傑作選に採録された。ボツワナ大学で建築学の学士号を取得し、チャップマン大学でクリエイティブ・ライティングの修士号を取得。公式サイトは https://www.tlotlotsamaase.com/

橋本輝幸

はしもと・てるゆき/1984 年北海道生まれ。大学卒業後の2008 年から会社員ときどきSF書評家・研究家。『2000年代海外SF傑作選』、『2010年代海外SF傑作選』(ともに早川書房、2020 年)編者、『中国女性SF 作家アンソロジー 走る赤』 (中央公論新社、 2022年)共編。また、『SFマガジン』、『TOKION』ほか、数多くの書籍・雑誌・媒体に寄稿。日英の2言語で世界のSF作品を紹介する『Rikka Zine』を主宰。