セレスのサイクリストたち

[クレジット]リード_橋本輝幸[Teruyuki Hashimoto]

翻訳_藤川新京[Shinkyo Fujikawa]

図版_三橋光太郎[Kotaro Mitsuhashi]

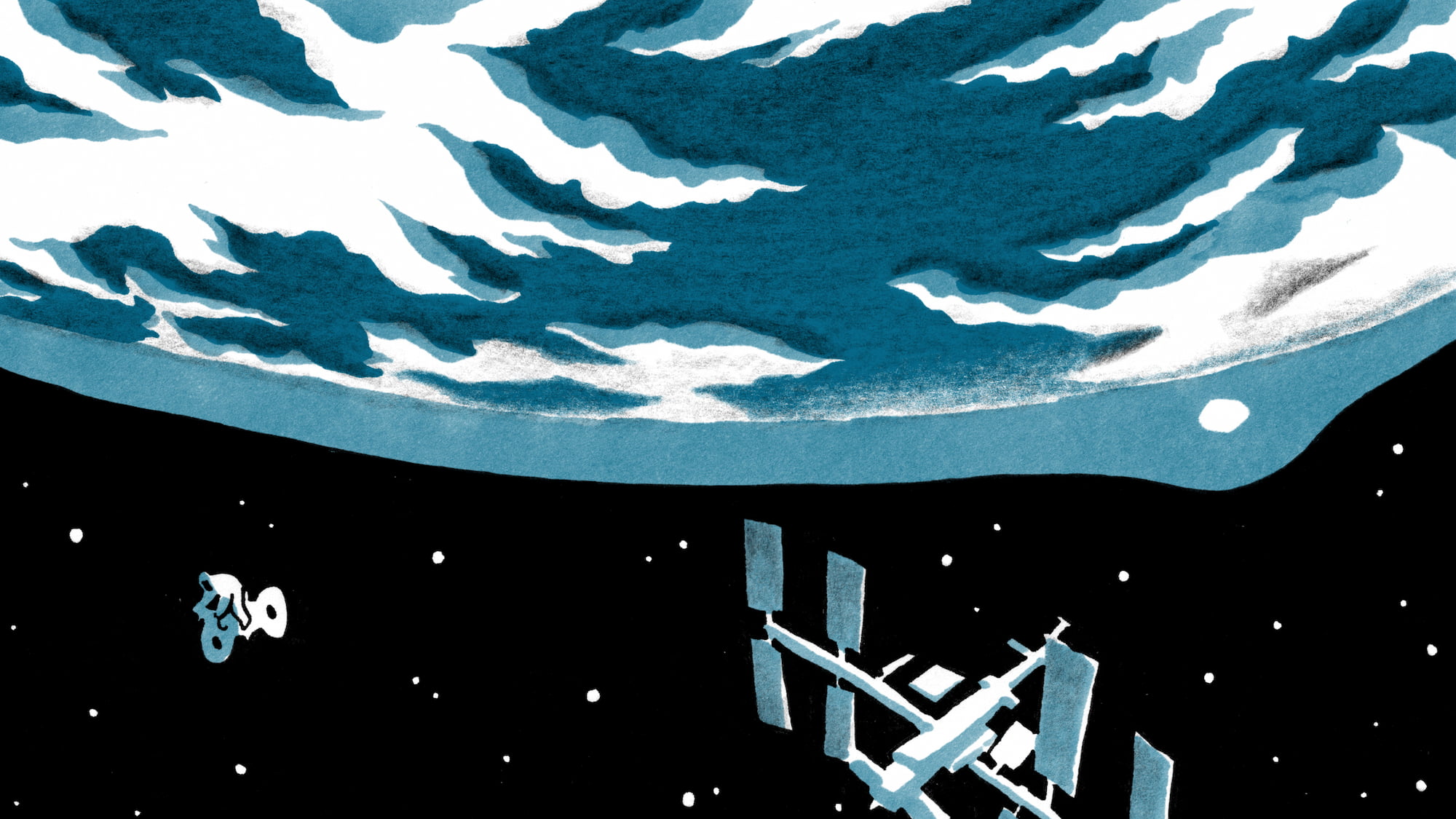

「ソーラーパンク」というサブジャンルがある。2008年のブログ記事“From Steampunk to Solarpunk.” (Republic of the Bees)が発端だ。この記事は、帆を使い燃料を節約する貨物船がドイツで誕生したことをきっかけに書かれた。執筆者ジョン・ロバートは作家や評論家ではない。彼はSFやテクノロジーを愛する一般人として、古い技術による自然エネルギーの利用の復活を社会とSF創作の双方に提言したようだ。記事中では、1980年にノーマン・スピンラッドの書いたSongs from the Stars(Simon & Schuster)が紹介されている。そこに描かれるのは、人力と太陽光、風力、水力だけで成り立つ世界観だ。

ソーラーパンクは「太陽光発電を動力にしたSF」ではない。自然エネルギー志向で、資本主義の収奪性に目を向け、生態系や社会の回復や軟着陸を目指す社会運動だ。創作を社会運動に直結させることで、ディストピアや悪夢的なサイバーパンク世界の阻止という願いを託している。それは2010年代半ばから作家や画家によって模索され、2020年代に花開いたムーブメントである。

米国コロラド州のSF作家クリストファー・R・ムスカートは本邦初紹介。これまでに「XR Wordsmith」という団体のコンテスト「Solarpunk Storytelling Showcase」の2021年度や、電子雑誌Solarpunk Magazine (Android Press, vol. 9, 2023)に採用された。掲載作の初出は、エリー・ブルーの年次自転車SFアンソロジー“The Bicyclist’s guide to the galaxy” (Microcosm Pub, 2023)。宇宙SF×自転車というコンセプトに沿って書かれたものだ。

ムスカートはソーラーパンクを執筆し、自分なりに咀嚼した結果、「ノマドパンク」という派生ジャンルを発明した。掲載作は彼が初めて「ソーラーパンクかつノマドパンク」と銘打って出版した作品だという。ノマド(放浪)パンクは「気候変動対応と社会正義において重要な機動性と自律性(mobility and autonomy)」に注目したソーラーパンクだそうだ。足漕ぎ宇宙旅行の魅力を堪能してほしい。

「どうしてあんなことをしようと思うのか見当もつかない」ルテティアは眉をひそめて窓の外を見た。

「僕に聞かないでくれよ」ヘクトルは肩をすくめ、すれ違うサイクリストに会釈した。彼女はさっと手を振って返しつつ、脚を動かしてホイールを回転させながら背後へと遠ざかっていった。

「安全にも見えないし」

「さあ着いたぞ」ヘクトルが宣言した。例のサイクリストのことはもう彼の意識の中にはなかった。その代わりに彼の輝く眼は前方の目的地に据えられていた。ルテティアは夫を眺めながら思わず微笑を浮かべ、なぜこの旅行が重要なのかということを改めて思い返した。ヘクトルはこの場所に戻り、父親と歩いた道のりを再び辿って同じようにキャンプしたいと長いこと言っていたのだ。ルテティアは振り返ってバックシートの方を見た。

「イリス」彼女がやさしく言うと、安全ハーネスの束が動いた。「さあ起きて」

ヘクトルが重力ロックをオンにすると翼が振動し、ルテティアは最後にもう一度だけ窓の外を見た。きっとただの想像かもしれないが、暗黒の中を漕ぎ進むサイクリストの輪郭がどうにか見わけられた気がした。背後に昇ってくる、赤とオレンジ色の渦巻き模様をした巨大な円盤に比べたら、塵のようにちっぽけであるにせよ。どの旅行パンフレットでもここからの木星の眺めは素晴らしいと謳われていた。少なくともそれは本当だ。

「ベスタ家の皆さま、ご予約いただいております。小惑星帯に来られるのは初めてで?」キャンプ場の管理人が鍵束を差し出しながら訊ねた。ヘクトルはそれをさっとひっつかむようにして受け取った。

「私が小さいころよく父が連れてきてくれたんです」彼は声に喜びをにじませながら説明した。「いまは私が娘を連れてくる立場になりまして」

「覚えておられるより少しは居心地のよい場所になっているかと」管理人はくわえた爪楊枝を唇でもてあそびながら頭で窓の方を指し示した。「小惑星帯が観光地としてブームになってからずいぶん設備が改善されましたからね。本気の深宇宙キャンパーしか立ち寄らない時期もありましたが」

「それがうちの父だ」ヘクトルは胸を張って笑みを浮かべ、熱意と愛情をほとばしらせた。ルテティアはその手を握った。父親を喪ったことが夫にとってまだこたえていることを知っていた。

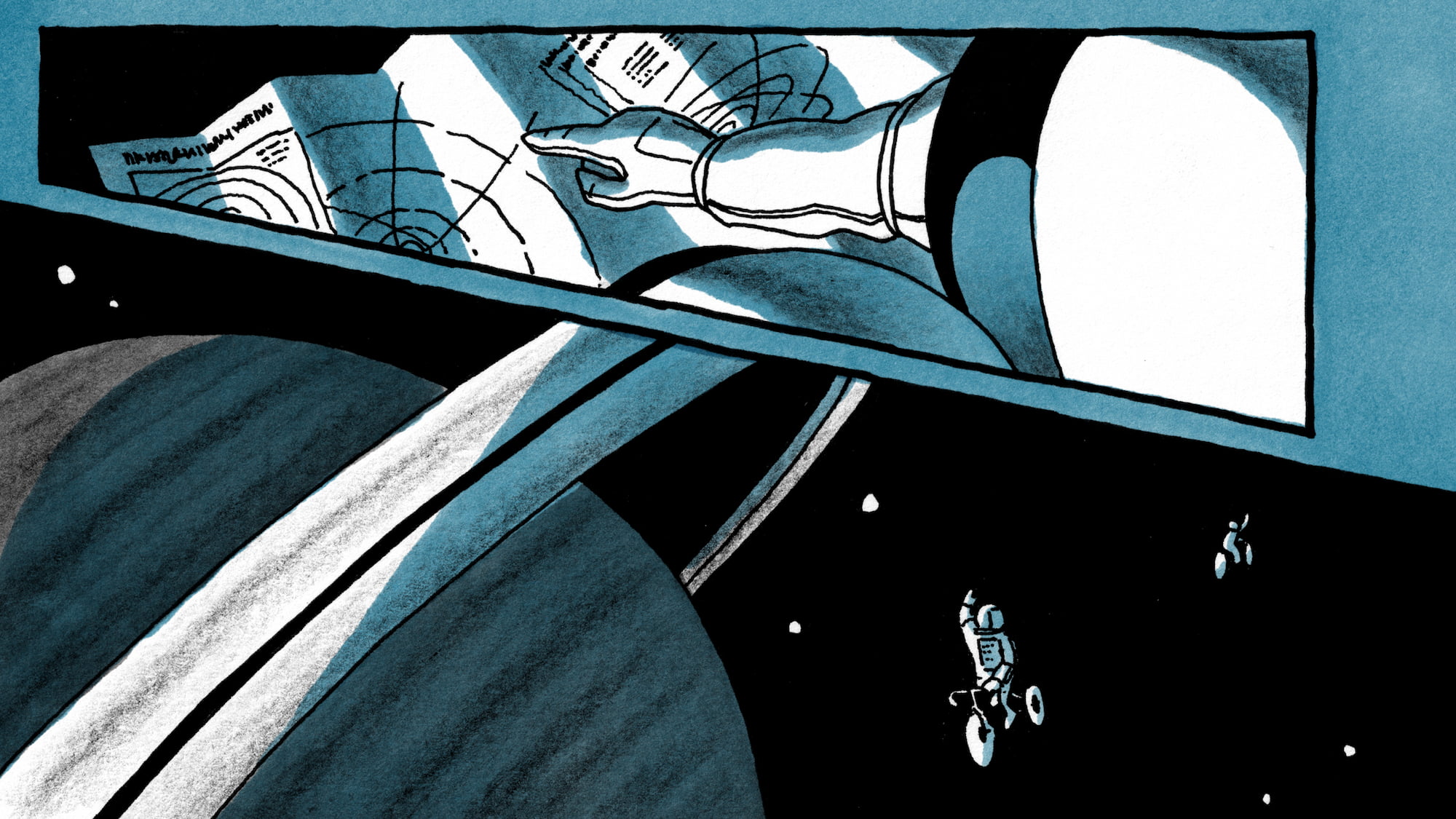

管理人は一家のタブレットに地図をアップロードし、指定のキャンプサイトを指し示した。それぞれの居住区はより大きな共有施設に、与圧されたエアロック付きトンネルで繋がれていたが、自家用船を居住区に横付けしたいだろうから宇宙服はいまのところ着たままのほうがよいだろうとのとこだ。ヘクトルとルテティアはイリスを船に連れ戻し、安全ハーネスを固定し、指定されたキャンプサイトへと一飛びした。それからふたりは万一緩んでいたときに備えて娘のヘルメットを再調整し、ひとときもじっとしない子どもをなんとかシートから抱え上げ、荷物を船から居住区へと引きずっていった。幼児連れだとこのような些細な仕事でさえ相当な時間とエネルギーを要したが、アフナ山の頂上で百万の星の光を浴びる娘の顔を見るためには惜しくない手間だった。少なくともそれが夫婦が強く期待している光景だった。ヘクトルは自身を父親に重ねた。宇宙の茫漠さに驚いて父親の力強い手を握る娘にとっての、ひとつの錨。ルテティアはすでに、星を見上げるイリスのホロ写真をリビングに掛けようと考えていた。ハイキングでは必ずいい写真が撮れるだろう。

一家に割り当てられた居住区は小さなドーム型をしていて、かろうじてまっすぐ立って何歩か歩けるだけの大きさしかなかった。くつろげるとヘクトルなら言うだろう。ルテティアにとってはむしろ狭苦しいという表現の方がふさわしかった。しかし彼女は夫が抱いている、狭苦しい部屋に身を置くことで宇宙の純粋な驚異にふたたび浸りたいという思いも、深宇宙キャンピングへのノスタルジーも共有していないのだった。彼女はひとり溜息をついて簡易ベッドを組み立て始めた。これで夫も喜ぶし、イリスにとってもいい経験になるだろう。

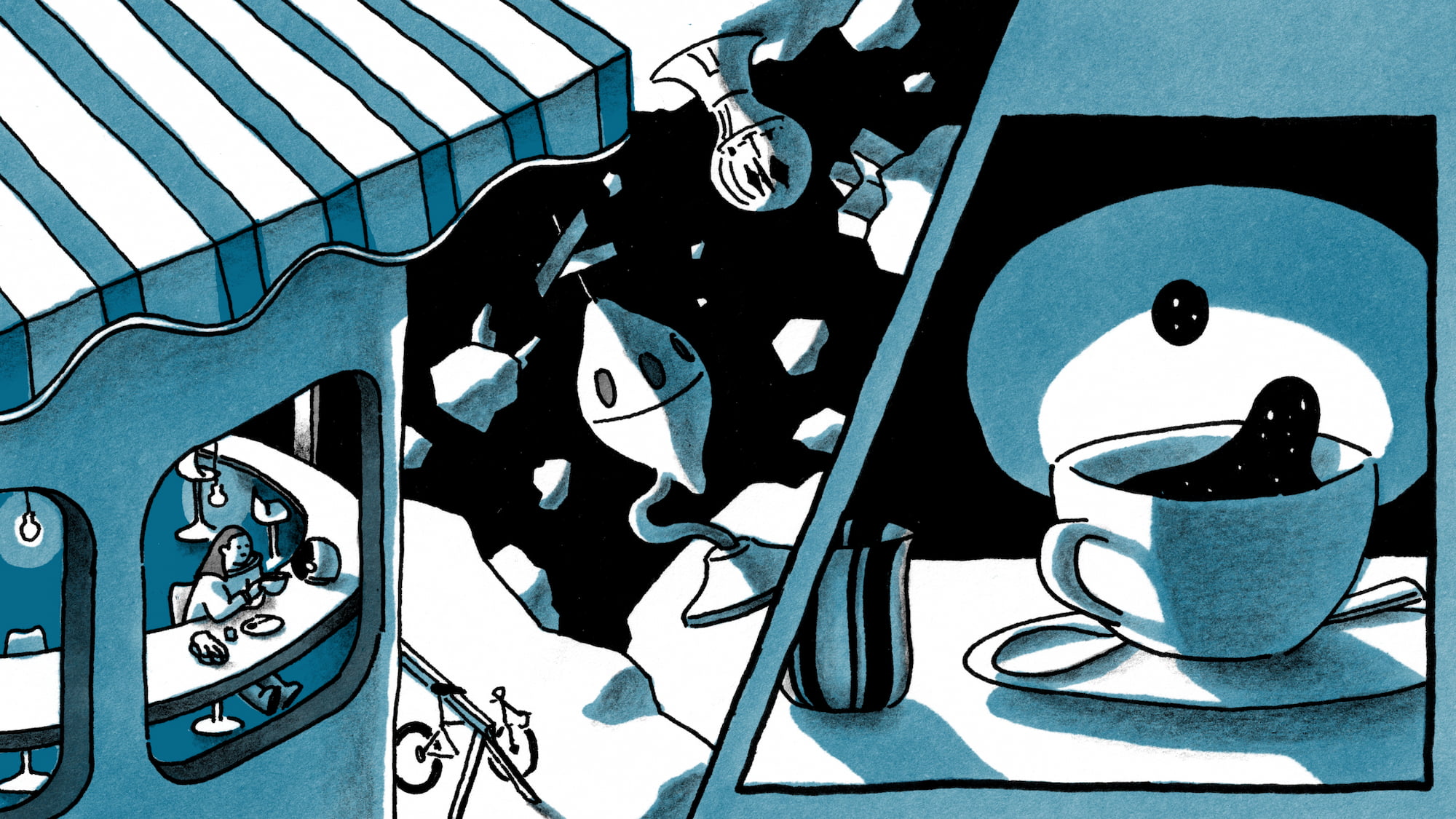

その晩、一家はより大きなドーム型の食堂で夕食を取った。食堂の巨大な窓からは、きらめくダイヤモンドのような遠い星々と、木星の重力に引かれて軌道を微妙に変えつつ通り過ぎてゆく小惑星の迫りくる影を眺めることができた。

「あれなあに?」イリスは小さな指で窓をつついた。娘の隣にしゃがんだルテティアの視界に、着陸場へと向かってくる小さな船が飛び込んできた。

「あれはソーラーサイクル」この小惑星に来るときにすれ違ったのと同じ小さな乗り物を見て、ルテティアは思わず片眉を上げた。「あれに乗って移動するの、でも私たちの船よりはずっと遅いのよ。さあ月光(ムーンビーム)ちゃん、デザートの時間だよ」

「たいくる」イリスは母親の隣を跳ねるように進みながら、自分の舌で確かめるようにその単語を口にした。ルテティアがもう一度窓のほうに目をやると、ソーラーサイクルが着地し女性が降りてくるところが見えた。数分後、娘がスプーン山盛りのカイパーベルト・パイを口に押し込むところを手伝っていると、エアロックが開き、例の女性が歩み入ってきた。彼女はすぐにほかの何人かから挨拶を受け、抱擁を交わし、それから群衆の中へと姿を消した。ルテティアはそれをずっと視界の隅で見ていた。ここに到着したときに既に数台のソーラーサイクルが停まっていたのを思い出した。きっと今週は何人かの変人がここでキャンプしているのだろう。

ルテティアはそれからも何度か例のサイクリストを目にした。家族で食堂を訪れるたびに、彼女はそこにいた。ときにはギア群や、ペダルに連動して回転する電磁導体のケースといった自分のソーラーサイクルの部品をいじりまわしていることもあったが、ほとんどの場合はほかのサイクリストたちと話をしていた。いや、実際のところ話してはいなかった。話しているのはほかのサイクリストたちで、例の女性はただ聞くほうのみを担当しているようだった。

ルテティアにはどうしてそんなに頻繁にサイクリストたちのことが心に浮かぶのかわからなかった。ソーラー・サイクリストたちなら地元にもいた。しょっちゅう見かけるわけではないが、とくに珍しいというわけでもない。アフナ山に登る準備をしながら、サイクリストたちのことを心から追い出そうと試みた。ヘクトルは家族分のハイキングスーツの調整に取り掛かっていた。空気容量を調節し、重力ブーツの出力をセレスの重力に合わせた。彼は自分のしていることを自分でよくわかっていると言い張っていたので、ルテティアはハイキング用具の調節作業をしている夫の唇から漏れ出て小さな居住区を満たす興奮した罵り言葉の数々に気づかないふりをした。彼女は宇宙船のぬいぐるみを手に持って、笑い声をあげる娘の頭の周りを飛ばしてみせた。ヘクトルは子どものころ父親と同じことをしたと何度も話していたが、少なくとも二人が出会ってからは深宇宙ハイキングに出かけたことはないはずだし、出会ったのはもう十二年前のことだった。念のため管理人に頼んでスーツをチェックしてもらってもいいかもしれない。

体をほぐし、新品のややこしいハイキング用具類に慣れておくため何度か短いハイキングに出かけたあと、とうとうその日が来た。早起きしたヘクトルとルテティアはほっそりしたシルエットのハイキングスーツをお互いに着せ、万一スーツの酸素回収装置が故障したときのための予備の酸素タンクをヘクトルの背中に取りつけた。まずあり得ないだろうが、用心はしておくに越したことがない。やがてイリスも、体をよじらせ叫び声を上げながらも、なんとかちいさなスーツに押し込められた。気圧でそこここが膨らんだスーツの中で身動きがままならず、彼女は怒った雪だるまのように立ちすくんだ。ヘクトルは娘をルテティアの背中に固定した。セレスの低重力は幼児連れで山登りに出かけるには有利だ。

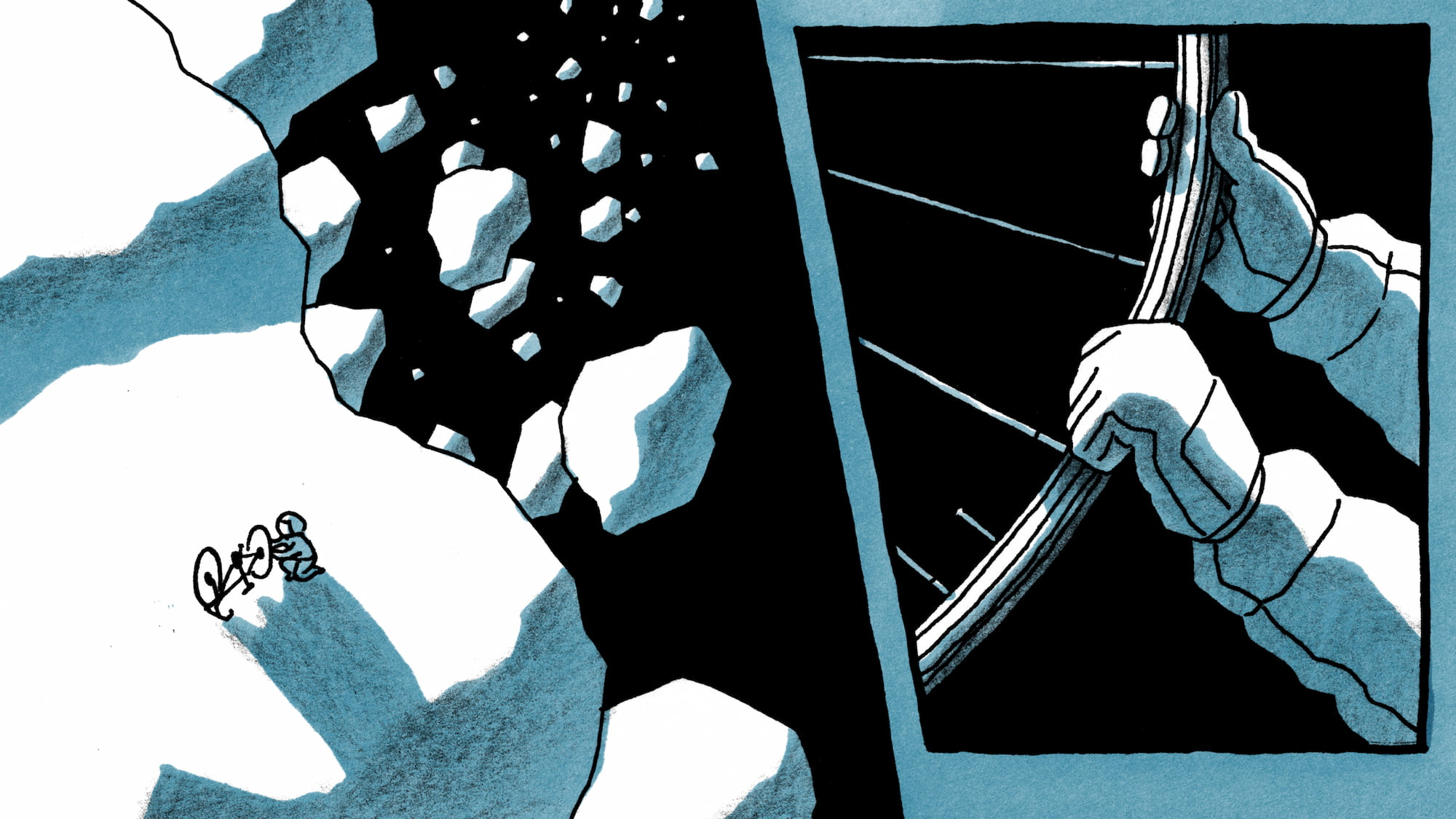

アフナ山へのルートそのものは、小惑星帯でもっとも観光客に優しい小惑星のもっとも人気のある目的地だけあってわかりやすかった。凍りついた堆積物の上で少々足を滑らせることもあったが、ブーツのおかげでしっかりした足取りで歩みを進めることができた。見たところほかのハイカーたちも同じようだった。

とうとう三人は頂上に立った。ルテティアは腕を伸ばし、ヘクトルの手を取った。眼前にはセレスのきらめく灰色の地表が湾曲した地平線まで広がり、小さなクレーターや尾根が見通せた。上空を通過する無数の天体の動きを映して影や光の群れが地表で躍っていた。空の美しさについてはルテティアは認めざるを得なかった。ヘクトルは正しかった。船の窓から見るのとはまるで違う。

ヘクトルはルテティアの背中からイリスを下ろすのを手伝った。丸々膨らんだスーツに身を包んだ娘は、小さな重力の下で自由に動けることに興奮し、走るように空き地をぽんぽん跳ね回った。ヘクトルは嬉しそうな笑い声を立てながら娘のあとを追いかけ回し、ルテティアはそれをのんびりと見守った。こんなにうまく物事が進んで報われるのは珍しいことだ。ルテティアはこの瞬間をしばらく楽しもうと決めた。それから何枚か写真を撮ろう。

ルテティアがちょうどヘルメットに組み込まれたホロレンズを起動しようとしたとき、金属の塊がソーラー・サイクリストのためのルートを通って山頂に姿を現し、きらりと輝いた。小さな乗り物からは反物質収集装置とエンジンと電磁コイルと生命維持装置が取り外され、宇宙の暗黒の中ですれ違ったときからその姿をすっかり変えていた。おおむねただの自転車と呼べるようなものになっている。例のサイクリストはスリップして停止し、両手を上に上げた。彼女はルテティアに気づき、ヘルメットに覆われた頭を挨拶するように縦に振った。ルテティアは軽く手を振り返した。

なんだかんだ言って、このハイキングはまぎれもない大成功だった。イリスは宇宙の大きさに浴し、小惑星帯最大の天体の最高点でほとんど重力から自由になって踊る機会に恵まれたのだ。宇宙に畏敬の念を抱き、純粋に驚いたこの経験がイリスの一生の思い出となり、冷たいときの流れの中で彼女を温め、人生のそこここで元気づけてくれるものとなるだろう。ルテティアは思った。ヘクトルはルテティアが妊娠を告げてからずっと抱いていた夢を実現することができてあふれんばかりの笑みを浮かべていた。少なくともほとんどあふれんばかりの笑みだ。それと、いくらかは痛みの表情。ヘクトルが疼く筋肉と関節を癒すためにサウナに行っている間、ルテティアはイリスを食堂に連れて行っておやつをあげ、尽きないエネルギーの泉を持つ娘に、家族の居住区よりも広いスペースで手足を存分に伸ばす機会を与えた。

「アフナ山からの眺めは大したものだったでしょう?」

デザートカウンターに寄りかかっていたルテティアが振り返ると、すぐ横にコーヒーを手にした女性が立っていた。

例のサイクリストだ。

「ええ……ええ、別格でしたね」ルテティアは驚いて口ごもりつつ答えた。

「その子にとっては初めて?」見知らぬサイクリストはイリスを指して言った。彼女は窓のあいだを走り回り、外の小惑星が動くたびに変わる景色に笑い声をあげていた。ルテティアは頷いた。

「はい。私もです」

サイクリストは少し姿勢を正した。

「本当に? どう思った?」

ルテティアはイリスの方をちらりと見た。

「とても特別な体験でした。あなたの……サイクリングの方はどうでした?」

サイクリストは笑い声をあげ、作業台の上で分解されたソーラーサイクルの部品の方に視線を向けた。

「ソーラーサイクルに乗ったことは?」彼女は尋ねた。ルテティアは首を横に振った。サイクリストは一瞬黙ってから、何かを口にしようと——

「シルビア! そこにいたのね! 準備できてるよ」

五人の女性が食堂に入ってきた。全員が汗とヘルメットの両方の影響を思わせる乱れた髪型をしている。シルビアは手を振って彼女たちを呼び寄せた。

「このお友達は?」新しく入ってきたうちの一人がルテティアの方を見て言った。

「ルテティア。ルテティア・ヴェスタ」ルテティアは思わず返事をした。

「ルテティア、こっちからユノー、ドリス、ダフネ、カミラ、エウジェニア」シルビアが紹介した。五人の女性は一人ずつ手を振った。

「皆さんはサイクリングクラブなんですか?」ルテティアの質問によって柔らかい笑い声の輪が上がった。彼女は自分の言ったことの何がそんなに可笑しかったのかわからず、女性たちのあいだで目を泳がせた。

「そうでもないの」シルビアが答えた。「それで、こちらはどなたかな?」

「いりつ!」母親がかまってくれなくなったのに気づいたイリスがスキップしながらやってきて、ルテティアの脚にしがみついた。そして内気なふりをしきれず、嬉しそうに笑った。

「こんにちは、イリス」シルビアがウインクをし、ルテティアに再び注意を向けた。ほかの女性たちは新しく現れた子どもの虜になったようだった。「ご質問にお答えすると、クラブじゃないんですよ。彼女たちは深宇宙ソロ・ソーラー・サイクリストたちのゆるいコミュニティの構成員といった方が近いかな。すっかり入れ込んでいる人になるとずっとノマド生活をしながら旅しているんです。定期的に集まって噂話をしたり、お互いを助け合ったりする。でも今回ここに集まってもらったのは、私が彼女たちにインタビューするためです。私はいま、彼女たちの物語についての本を書いているんです」

「本当に?」ルテティアが両眉を上げ、ほかの女性たちに目をやると、彼女たちは笑みを浮かべ誇らしげにうなずいた。手を振って挨拶してから、シルビアはほかの女性たちと立ち去りはじめたが、途中で足を止めてルテティアの方を振り返った。

「あなたも一緒に来ない?」

ルテティアは自分でもなぜその誘いに乗ったのか説明できなかった。狭苦しい居住区に戻りたくないという思いからかもしれないし、女性たちがイリスをかまってくれたその優しい様子からかもしれないし、シルビアが投げかけたその質問に何か引っかかるものがあったからかもしれない。その口調に含まれていた何か。理由はともかく、気づいたときにはルテティアは食堂からトンネルを通って驚くほど広々としたホールに導かれていた。そこでは既に5、6人ほどの女性たちが待っていた。ルテティアとイリスの姿を見て彼女たちはお喋りを止めたが、会合そのものは大分前から行われているようだった。

シルビアが皆に合図すると、彼女たちは椅子を持ってきて円状に並べかえた。皆は、このまにあわせのベビーサークルの中を走り回って見慣れない顔を興味深げに眺めるイリスをよく見ようとした。少なくとも、イリスの方はすっかり楽しげな様子だった。数分間のあいだ笑い声とたわいない噂話が続き、ルテティアは笑みと頷きでそれに反応したが、やがてもったいぶった様子やてらいもなく、自然に彼女たちは自分の話を語り始めた。

彼女たちはどうやって深宇宙ソロ・サイクリングの世界に飛び込んだのかについて、また見てきた素晴らしいものや、危うく切り抜けてきた惨事について話した。故郷や家族について、あるいはそれをもたないことについて、なぜ自分から、あるいはやむを得ず、この深宇宙放浪主義(ノマディズム)を生き方として選んだのかということについて話した。隠れたサイクリングルートや秘密のキャンプ地、壊れたギアやエンジンや生命維持装置を修理するコツを共有し、どのようなテクノロジーがソーラー・サイクリングを次世代へと推進させるかについて議論した。小惑星帯の奥深くに浮かぶ小さな小惑星上で唯一の生命体として過ごす体験について、土星の輪での悟りをもたらす孤独について、想像もつかないほど遠くの星の輝き以外は何も見えない、天体と天体のあいだを行く、長く退屈な辛い道のりで試される正気の限界について語り合った。そのあいだずっとシルビアは、彼女たちの言葉を書き留めながら時々質問を発するのをべつにすると、口を開かず座ったまま過ごしていた。

「素晴らしい女性たちですね」ルテティアは肩にもたれかかって眠りに落ちたイリスを起こさないように囁き声で言った。

「だからこそこれをしているの」シルビアはタブレットをタップしながら返事した。ふたりはルテティアのハブへとつながるトンネルを歩いていた。

「どうして女性ソロ・サイクリストたちについて本を書こうと思ったんですか?」ルテティアは話ができるようイリスを抱えなおしてから訊ねた。シルビアはその質問を受けしばらく考えてから答えた。

「私がソーラー・サイクリングを発見したときは人生が上手くいってなかった時期だった。この世界を私に紹介してくれた女性は、とても自分の手に負えなくなりそうになりつつあった人生を自分でコントロールする感覚を取り戻す手助けをしてくれた。彼女は私に見通しを、はけ口を、そして居場所を与えてくれた。彼女に命を救われたと言っても大げさじゃない。素晴らしい女性だった。宇宙旅行時代の生活のスピードについて、亜光速航行がどうやって太陽系を、私たちのあいだの距離を縮めたかについてよく語っていた。でもそうやって大急ぎで境界線を広げようとする中で、私たちは歩みを緩めることの大切さを忘れてしまったのね。彼女にとって、ソーラーサイクルは普通の宇宙船に比べるとずっと時間がかかるという事実こそが、サイクリングをかけがえのない営みにしていた。そしてそれは正しかった。歩みを緩めることが私を窮地から救ってくれた。彼女は数年前に亡くなった。亡くなるそのときまでソーラー・サイクリングについてのセミナーを開き、宇宙旅行の資本化に対抗し、サイクリストのあいだに仲間意識を息づかせようと取り組み続けていていた。私は彼女が遺したものを讃えたいと思った、だからこそここにいるの。さあ、ここね」

ルテティアは瞬きをした。気づくと家族の居住区のエアロックに続くエレベーターの前にいた。

「ええ、そうです」彼女は首を縦に振った。「今日はありがとうございました、シルビア」

「また来てね。イリスも忘れずに、あの子素晴らしいから」

その次の週のあいだ、ルテティアは毎日サイクリング・コミュニティのもとに立ち寄って女性たちと言葉を交わし、彼女たちの人生について知っていった。ヘクトルは妻の突然の新しい興味に驚いていたようだが、決して口出しはしなかった。彼女が行くと決めたときはただ微笑みを浮かべただけだった。実のところセレス滞在中にもう何度かハイキングをしようかと計画していたのだが、アフナ山登山の筋肉痛がまだ治っていないので代わりに読書でもしようと言った。彼はイリスの面倒を見ようかと提案してくれたが、ほかの女性たちが陽気な子どもの来訪を楽しみにしているのだった。

会合ではルテティアは後ろの方に黙って腰を下ろし、シルビアが次々にインタビューを行うのに夢中になって耳を傾けた。インタビューはいつも、いつの間にかワークショップへと移行し、ルテティアもそこに混じった。テーブルと工作機が並べられ、工具が準備され、おやつが用意されると、サイクリストたちは自分たちのソーラーサイクルいじりに取り掛かるのだった。ホイールに組み込まれた電磁石の回転抵抗を減らす方法や、深宇宙を渡るための推力をつくり出す反物質反応を最適化する方法を教え合う小さな集団ができた。またべつの集団はソーラーサイクルの生命維持装置や、ソーラーサイクルを睡眠ポッドへと変身させる拡張居住モジュールのホロ設計図を投影した。シルビアはルテティアを案内して小さな集団のあいだを縫ってまわり、ホールに流通する知識や議論や知恵を紹介した。いつの間にかルテティアも床に積み上げられたギアの山の前に座り込んで、スクラップを分類する手伝いをしていた。

「どうしてソーラー・サイクリングを始めたんですか、カミラ?」ルテティアは、鼻がくっつくほど近くで振動する一筋のコイルを凝視している隣の女性に話しかけた。

「場所(スペース)が必要だったから」彼女は簡潔に答えた。「見つけた」

輪に加わっていたほかの女性たちが笑い声をあげた。

「あなたもやってみる気はない?」一人がルテティアに訊ねると、彼女は恥ずかしさに自分の耳が紅潮するのを感じ、居心地の悪さを覚えた。

「できるかどうか」彼女は認めた。「皆さんのことは本当に尊敬してますけど、一人旅だなんて不安です。ましてや、宇宙をサイクリングするなんて。孤独じゃないでしょうか」

「最初は同じように思ったものですよ」質問した女性が遠い目をして言った。「でも孤独っていうのは、それが自分で選びとったものだったら、勇気をくれるものにもなるんです。私たちの人生って、結局ずっと気を散らしてくれるものを探してばかりで、いざ自分自身と自分の考えのあいだになんにもなくなってみると、何も準備ができてないものなんです。でも逃げる代わりに、そういう瞬間を自分から探して、向き合って、探求してきました。いまは自分の心と立ち向かうっていうのがどういうことかわかります」

周りの皆もそれぞれの記憶を思い起こしながら黙って頷いた。ルテティアは彼女たちを交互に見た。

「不安になることはないんですか?」

ルテティアがおどおどと口にした質問は皆に一笑に付された。彼女はますます襟に首を縮こませた。

「どうしてみんな一人旅する女性がほかの旅人よりも不安を感じなくちゃならないって決めつけるんでしょうね?」カミラは手に持ったコイルを裁判官が持つ小槌のように振りながら言った。「すべての宇宙旅行は本質的に危険なものだけれども、私たちはそれを最小限のリスクで可能にしてくれる船を持っているし、またその船を乗りこなすための訓練もしている。ところでルテティア、あなたはセレスまで巨大船(メガシップ)で来たの?」

「いえ、ふつうの自家用船です」彼女は認めた。生命維持装置と亜光速エンジンと睡眠室に変形する機能のついた数人乗りの船——基本システムはソーラーサイクルと全く同じで、サイズがわずかに大きく、電磁石を動かすのに人力を使わないだけだ。

「でしょ、何も違わないよ?」カミラは指を鳴らした。「小さい乗り物のほうが自分でコントロールしているという感覚があるんです。機敏だし、正確でもある。それにサイクリングは体にいいから私は見るからに健康体。どこに行ったって誰かに絡まれることなんてない」

「私たちはそれぞれの理由があってサイクリングをしてるんです」カミラの言ったことに合わせてほかの女性たちが笑い声をあげると、今度はイダという名前の女性がルテティアの方に向き直って口を開いた。「たとえば私にとっては、宇宙と比べて自分がちっぽけに感じられるということ、そしてその宇宙の中を自分の努力で進むことで宇宙とのつながりを感じられるということが大事なんです」

「娘が小さいときに一緒にサイクリングしてたんです」またべつの女性が会話に加わった。「娘と一緒に宇宙を漂い過ごした時間は素晴らしいものでした。空のすべての星を数えるぞと心に決めて、まるでそうすることで娘がずっと子どものままでいられるとでもいうかのようにね。いまは彼女もすっかり大人ですけど、まだ私とサイクリングに出かけてくれます。もちろん自分のソーラーサイクルに乗って。私たちにとってサイクリングは太陽系全体で共有できる何かなんです」

ほかのメンバーたちも会話に気づき、スクラップの山の方へとやってきて、自身の見方や哲学を開陳し始めた。

「自分を試す方法」

「自分と、それから太陽系の健康にいいから」

「宇宙を自分の体で、自分だけの体で体験できる」

「ボスになれるっていうのがいいのよ」カミラが割って入り、誇らしげに顎を持ち上げ、それからウインクをした。「誰からもエラそうって言われずにね」

女性たちは笑って喝采を上げた。

「セレスにお別れを言うのが悲しいかい?」頭を夫の胸にあずけて毛布をぼんやり弄んでいたルテティアにヘクトルが訊ねた。彼女は居住区の天窓越しに見える星々を見上げ、向かいの簡易ベッドから聞こえるイリスのささやかな寝息に耳をそばだてた。セレスからパラスに出立する予定の日まであと数日しか残っていない。一家はその小惑星で残りの休暇を過ごす予定だった。

「ヘクトル……」彼女は静かに言った。彼の左眉がいぶかしげにもち上がった。ルテティアは起き上がって彼に向き合った。

「パラスまでサイクリングしていこうと思う」

ヘクトルは肘をついて体を起こした。混乱が眉に現れている。

「何だって……?」

「あの人たちの一人がソーラーサイクルを貸してくれるっていうの。それにあんまり遠くもないし。軌道図はもう調べた」

「簡単でもないと思うぞ」ヘクトルは唇を噛んだ。「それにソーラーサイクルなんて乗ったことないじゃないか。一体どうしたんだい? サイクリングなんて興味ないと思ってたのに」

「それは前の話」ルテティアはまたベッドに仰向けになり、自分の髪に指を滑らせた。「シルビアに会う前、本を読む前、あの素晴らしい女性たちから直接話を聞く前のこと。イリスにずっとかかりきりだったし、それにあなたのことを愛してるけど、でも時々自分でも消えてしまいそうな気分になるの。ヘクトル。私やらなくちゃ。自分のために。うちの船でついてきてくれればいい、ずっと無線はオンにしていくから。でもどうしてもやらなきゃいけないの」

ヘクトルは数秒のあいだ黙り込み、それから頷いた。

ルテティアはサイクリング・コミュニティの人々の注意深い指導のもと残りの数日をソーラーサイクルに乗る練習に費やした。普段慣れ親しんでいるのよりも小さな乗り物だったが、操縦系は基本的には同じだった。ソーラーサイクルはあらゆる操作にやすやすと反応した。一番慣れるのが難しいのはペダルを漕ぐことだったが、シルビアによると、反物質収集装置を駆動するのにのみ動力が使われる深宇宙では、より楽なのだという。

とうとうパラスへと出立する日がやってきた。ルテティアは自家用船にイリスを乗せるのを手伝い、ヘクトルを抱きしめた。彼は励ましの気持ちを示すように頷いたが、不安が顔いっぱいに表れていた。ルテティアは深呼吸をしてからソーラーサイクルにまたがった。動力を入れてシステムがオンラインになると、彼女はペダルを漕ぎはじめた。操縦コラムにもたれて脚に力を入れ、動力装置のスイッチを入れた。ソーラーサイクルは一瞬振動してから地表から浮き上がった。ルテティアは興奮と動悸と神経がチリチリするような感覚を味わった。自家用船で月や小惑星から離陸したことは数え切れないほどあるが、これはべつ体験だった。自分の力で動いているのだ。いつの間にか、セレスはヘルメットに反射する輝く灰色の球体になっていた。距離が開くにつれて居住区や食堂は縮んでいき、ルテティアは目の前の道のりの方に注意を向けた。後方カメラにはヘクトルがほどほどの距離を取って自家用船を飛ばしているのが映っていた。

深宇宙モードに切り替えるとエンジンが唸りをあげた。ペダルに力を入れると、磁石が身体の下で回転して彼女自身が生み出した運動エネルギーを増幅し反粒子を宇宙空間から吸い取り、それからエンジンに送り込まれた反粒子が対消滅して推力に変わるのを感じ取れた。彼女は小惑星帯を滑るように進み、脚はペダルと一緒にリズミカルに回り、まるで瞑想しているか、ダンスしているかのようだった。動悸がおさまってくると思考も落ち着き、自分でも意識していなかった不安感は無限の虚空の中に融け出すようにして消えていった。あたりは静かだった。エンジンのホワイトノイズ、ペダルの音、自分の呼吸以外は何も聞こえない。不格好な形をした岩や氷の一群が無の中に浮かんでいる。太陽風に吹かれる一枚の葉のように、時空の流れに浮かぶ泡のように、ソーラーサイクルは小惑星のあいだを軽やかに縫って進んでいった。

ルテティアにとってこの旅はまるで一生続くかに思われた。こここそがはるか以前からの彼女の故郷であり、宇宙の中での居場所であり、存在そのものだと思えた。全部でたった数時間にすぎない旅だと頭ではわかっていたが、ソーラーサイクルにまたがる前の人生がどんなものだったかほとんど思い出せなかった。旅すること以外のすべてが溶けて消えてしまったかのようだった。宇宙の虚空の中には心配や不安はなかった。それらは小惑星の影のように立ち現れることも、通り過ぎる彗星の尾のように光ることもなかった。それらはすべて虚無に吸収され、虚空の中に消え去った。しかしその虚空を通して自分自身の姿が見えた。ものすごく久しぶりの感覚だった。自分自身がどこも欠けることのない完全なかたちでくっきりと見えた。母親としての、妻としての、娘としての、友人としての、労働者としての、そしてそれらを足したよりも大きな何かとしての自分の姿を見た。請求書と仕事と家事のストレスの下に埋もれていた人生の欠片を改めて見出した。それらはそこに確たる存在としてあったのだ。失われていたわけではなく、ただ宇宙の静寂の中に隠れていたのだ。そして彼女はそれを見つけだした。

ヘルメットに組み込まれたディスプレイが緑に点滅し、パラスへの接近コースを示し出すころには、ルテティアの頬に涙が流れていた。パラスが大きく見えるようになり、彼女はパラスを取り囲むデブリをたやすく避けて進んだ。ついにソーラーサイクルを着地させると、柔らかく重い音がして堆積物がまき上がった。ヘクトルが一家の船を後ろに着陸させた。彼がハッチを開けるやいなや、ルテティアはその腕に飛び込んでいた。宇宙服のせいでぎこちなく難しいものになった抱擁を交わした二人は、そのままゆっくりと倒れ込み、微小重力のもとで地面からわずかに浮いた。彼女はヘルメットをヘクトルのヘルメットとくっつけて泣き笑いした。涙を乾かすことができればいいのにと思った。

「いい旅だったみたいだね?」ヘクトルが起き上がりながら言った。ルテティアは鼻を啜りながら笑って頷いた。

「本当にありがとう、ヘクトル」

「何を感謝することがあるんだい? きみのアイデアじゃないか。全部うまくいってよかったよ」

「せっかくの旅行なのにこのサイクリングのことでわがままを通しちゃってたらごめんなさい」ルテティアは自分のヘルメットを撫でた。「あなたがお義父さんにしてもらったように、イリスを旅に連れ出すのがこの旅行の目的だったのにね」

ヘクトルは宇宙を見上げ、一瞬黙り込んだ。

「父さんが小惑星帯のことを好きだったのは、手つかずの自然があったからだ。大きな宇宙の小さな一部になるチャンスを求めていた。前人未踏の場所を求めてね。僕はイリスを同じ旅に連れて来たかもしれないが、その本質を捉えたのはきみなんだよ」

「イリスに受け渡せたらいいね」ルテティアは啜り泣きの合間に言った。「お義父さんみたいに」

ヘクトルはグローブ越しに彼女の手を強く握った。

「イリスのお母さんみたいに」

「旅はどうだった?」

ルテティアとヘクトルが見上げると、シルビアがちょうど自分のソーラーサイクルを着陸させるところだった。彼女は降りて跳ねるようにこちらへと走ってきた。

「シルビア!」ルテティアは叫んだ。「ここで何してるの?」

シルビアが微笑みを浮かべた。

「これであなたもソーラー・サイクリストよ。今度はあなたが話をする番」

彼女が記録装置と文字起こし用のタブレットを差し出した。ルテティアは笑って頷いた。

Christopher R. Muscato

クリストファー・R・ムスカート/コロラド州出身の非常勤講師・作家。ハイ・プレーンズ広域図書館でライター・イン・レジデンスを務めた。Shoreline of Infinity、Solarpunk Magazine、House of Zolo等にて10本以上の短編小説を発表している。自転車に乗るより自転車について書くほうが得意である。

藤川新京

ふじかわ・しんきょう/1994年生まれ。東京大学工学系研究科卒。主な翻訳にコスタス・ハリトス「社会工学」『ギリシャSF傑作選ノヴァ・ヘラス』(竹書房、2023年)。翻訳同人誌『BABELZINE』でも活動している。