弾痕の天使──ベルリン、墓地探訪

図版_駒澤零[Ren Komasawa]20世紀初頭ごろから、日本では寺の敷地に家ごとの墓が用意され、故人は火葬のあとにそこへ加わることが一般的になった。近年では都市部を中心として寺院墓地の割合が低下傾向にあるものの、いまもなお半数程度はそうだ。それらの墓は子孫が代々ケアすることで維持されるものであり、もし子孫がいなくなれば、寺に「永代供養」を依頼することになる。墓地は個々人の肉体にとって、終着地のようなものかもしれない。

しかし、それはあくまでこの国においてのことだ。本稿は、今号の共同監修者である堀川夢が、ドイツの首都・ベルリンの墓地を訪ねた紀行文である。人々の無宗教化が進み火葬を選ぶようになったこと、墓地そのものが賃貸契約制であることなどから、ベルリンの墓地は変容している。生者が公園のように日常を過ごす墓地や、使われなくなって市民農園になった元墓地。小動物たちが暮らす生物多様性を意識した墓地や、若者向けの文化施設になった元火葬場……。けっしてひとつではない肉体の行き先をめぐる旅。

ベルリンで働く友人は、終業後に墓地を散歩するのが日課だ。首都の通勤ラッシュをすり抜け、葬儀会社で一日忙しく働いて帰宅したあと、手づくりのレモネードを水筒に詰めて人気のない夕暮れの墓地をゆっくり歩きながら頭をクールダウンし、ゆったりした余暇の時間に気持ちを切り替えるのだという。気味が悪くない? と尋ねると、どうして? と返ってきた。ドイツの墓地は、細長い墓石が狭い敷地、あるいは急斜面にぎゅうぎゅうと身を寄せ合っている日本の墓地とは、まったく異なった姿をもつ。

じっさいにベルリンの墓地を歩いてみると、その広さと明るさに驚く。広大な敷地、すぐそこの大通りよりも道幅の広そうな道。形も古さも様々な墓石が、整然と、とは言いがたい配置で並んでいる。クラシカルなホラー映画の墓地のシーンに出てきそうないわゆる「墓石」の形をした19世紀末の墓もあれば、個性的なデザインの墓石の周りに花々が植えられている最近の墓もある。古い墓石を一つひとつ眺めていると、それぞれに精緻な彫刻がほどこされており、中には天使やピエタ図の美しい彫像が掲げられているものもある。敷地内の草木の手入れはされているものの綺麗な形に整えられているわけではなく、大きな木がのびのびと生い茂ってそこかしこに日陰をつくっている。

四つ辻ごとに置かれているベンチのひとつに座って、青々とした芝生にリスが走り、鳥たちが巣を修繕する姿をゆっくり眺める。斜向かいのベンチでは、年配の女性がふたり、クッキーをかじりながらおしゃべりに興じている。たしかに、ベルリンの墓地は、不気味さよりも穏やかさや美しさが印象的だ。

ドイツは独特の墓地文化をもっており、その佇まいや歴史は地域や時代ごとに多様でそれぞれに美しい。2020年には、ドイツの墓地文化はユネスコ無形遺産に登録された*1。ドイツの首都・ベルリンには 222箇所の墓地があり、市面積の1%、および市内の緑地の10%を墓地が占めている。

現在のドイツでは、墓地は賃貸契約制である。20年から30年が一般的な契約期間(人間が完全に土に還るにはそれくらいかかるらしい)で、申し出があれば延長することができる。契約終了の迫った墓の墓石には、「まもなく契約期間が切れます」という張り紙が容赦無く貼りつけられる。契約期間が終わると墓石は撤去され、区画は平らにならされて次の埋葬者を待つことになる。遺体の分解が完全に終了していなかった場合は、より深くに埋め直されたうえで、その上に新たな遺体が埋められることになる。お墓使い回すの、抵抗ないんだ……と思わなくもないが、そこは合理性が大好きなドイツ人、きっとひとり埋めたきりで土地が「死ぬ」方が耐え難いのだろう。

このように、ドイツでは遺体の多くは土葬されていた。人間を横たえて埋めるので、遺骨を収める日本の墓よりも一つひとつの墓の区画が大きくなることには納得がいく。ひとつの墓あたりの面積が大きいので、墓地全体も広々としているのだろう。

しかし、墓石を見比べながら歩くうち、気づいたことがある。新しい墓は、小さいのだ。

ドイツの非営利団体Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschlandの調査によると、現在、ドイツでは無宗教者がマジョリティで、キリスト教徒はすでに50%を切っている。肉体をよみがえりの縁とするキリスト教徒でなければ、わざわざ土葬しなくてもよくなる。加えて、東ドイツでは宗教が否定されたため、土葬の重要性はそもそも低下傾向にあった。わざわざ穴を掘って人間に土に埋めるという手間をかける必然性がなくなると、前述の合理的であることを好む国民性が顔を出すらしい。省スペース、コスト削減、儀式の簡略化、管理の簡単さなどから、ドイツでは近年、火葬を選ぶ人が増えている。火葬への不安を取り除いたり、どんなものであるかを知ったりするための火葬場の見学ツアーも頻繁に行われ、隣国オランダの火葬場などが目的地の「Kaffeefahrt」まで存在する。これは直訳すると「コーヒー旅」。貸切観光バスなどでいく高齢者向けの気軽な日帰り旅で、商品の販売が目的であることも多く、この場合は火葬の契約を勧誘されるそうだ。

火葬された遺骨は、通常の墓地のように区切られた区画の土の下に埋められることもあれば、40センチ四方ほどのコインロッカーのような墓に収められることもある。ロッカーの扉の前には小さな花瓶がついていて、訪れた人がきちんと故人に花を手向けられるようになっている。なっているのだが、少し風情がなさすぎやしないか。友人に聞いてみたところ、死んだあともワンルームのアパートなのはちょっとやだな、と笑っていた。

墓のコンパクト化が進む一方で、古い墓地を歩くとしばしばゆきあたるのが、屋根と四方の壁、そして扉を備えた建物状の墓、霊廟(マウゾリウム)である。

ドイツで霊廟の建設が流行したのは18世紀末。実業家や政府高官などが、一族の社会的地位や威信、富を示すために贅を凝らして建てた壮麗な霊廟が、いまもベルリンの墓地のそこかしこに残っている。高級邸宅で使われるような石材で建てられたものや、神殿のように列柱の構造をもつもの、ゴシック様式風の尖塔がそびえているものなどがあり、建築様式のカタログといった様相をなしている。手入れが行き届き、いまでも庭園のように美しい霊廟がある一方、もはや管理するものがいなくなり荒れ果てたものもあれば、鋼鉄の扉があとから付け足されたもの、物置がわりに使われ、芝刈り機がつっこまれた可哀想な霊廟まで、その現在は様々だ。新しく霊廟が建てられることはもうほとんどないようだが、当時、霊廟を建てた人が何にこだわり、どんな建物をトレースしようとしたのかを考えながら見て歩くのも楽しい。

ベルリンでは19世紀末から「公園墓地」が建設され始め、現存する墓地はそのころから同じ場所にあることが多い。そのため、大木や野原など、都市開発の手を逃れた自然が多く残っている。ベルリンの生物多様性に墓地が寄与している役割は大きい*2。ベルリンの墓地には、ネズミやリス、鳥たち、コウモリ、昆虫や爬虫類など、たくさんの生き物が暮らしている。動物だけではない。古樹や地衣類、草花の多様性にも、特筆すべきものがある。

「Alter St.Matthäus Kirchhof」(グリム兄弟の墓のある墓地だ)を歩いていて、あちこちに設置された水道に、小さなハシゴがかけられているのを見つけた。水盤に張り紙がある。曰く、「みんなでリスや小鳥を溺死から救いましょう!」とのこと。墓地に住んでいる小動物が水飲み場として利用している水盤だが、深さがあるためしばしば粗忽者のリスや小鳥が落ちてしまうらしい。ハシゴは、生き物がおちてしまったとき這い上がりやすくするための心くばりのようだ。その張り紙には、「小動物が溺れているのを見かけたら、助けてあげてください」との一言も書かれている。同じ街に暮らす人間以外の住民たちが、人間の営みによって不利益を被らないように、という、ベルリンの人々の優しさが見えた気がした。

日曜日、友人と連れ立って蚤の市に行くことにした。行き先は、おしゃれな若者やアーティストたちが集まるノイケルン地区ど真ん中の庭、「Prinzessinnengärten。Uバーンを降りて地上に出て、大通りの反対側から門の中をのぞき見てみると、鬱蒼と木が生い茂る林のようだ。しかし足を踏み入れると、ここがハーブガーデンであることがわかる。電飾が巻きつけられた小さな屋台や不揃いなテーブルとベンチが並ぶ奥に、コンクリートブロックで仕切られた花壇や菜園が現れる。

このPrinzessinnengärten、元々は1867年にできた墓地である。いまでは農園として使われ、前述のように蚤の市も開かれているし、夏場はカフェもオープンしている一方で、敷地の半分は立入不可区域の埋葬地である。ここの農園は市民に開かれており、人々は自由に野菜の世話をして、好きに収穫し、持ち帰ることができる。ちょっと訪れただけでも、自然大好き、土大好きなベルリナーに愛されていることが伝わってくる、市民のための素敵な庭である。

Prinzessinnengärtenの公式サイトによれば、ベルリンの墓地の総面積は1,114ヘクタール。その約半分が、すでに埋葬地としては使われておらず、再利用が大きな課題らしい。しかしDIY大好きベルリナーたちは早速創意工夫を発揮しはじめ、Prinzessinnengärtenはその先駆けとして市民農園に姿を変えた。

再利用されているのは墓地だけではない。「Silent Green」は、20世紀初頭の火葬場の建物を利用したカルチャー複合施設だ。いまでは、コンサートホール、オフィス、カフェ、バーなどが入居し、音楽好きな若者たちで賑わう場となっている。墓地や火葬場などの死にまつわる施設を不吉なものとせず、過去に人が悲しみ悼んだ場で人々が楽しむことを不謹慎としない。人生の営みに対するおおらかさや、人間の死へのフラットな視線が、Silent Greenにはある。

Prinzessinnengärtenをひととおり散策した私たちだったが、蚤の市が見当たらない。敷地内のカフェの店員に尋ねてみると、どうやら蚤の市が開かれるのは月に1回、第2日曜日だけらしい。残念、でもベルリンの日曜日は蚤の市で溢れている。農園で採れたハーブをそのまま淹れてくれるフレッシュハーブティーを飲みながら確実に開催されている蚤の市をしっかり調べて、Prinzessinnengärtenをあとにした。

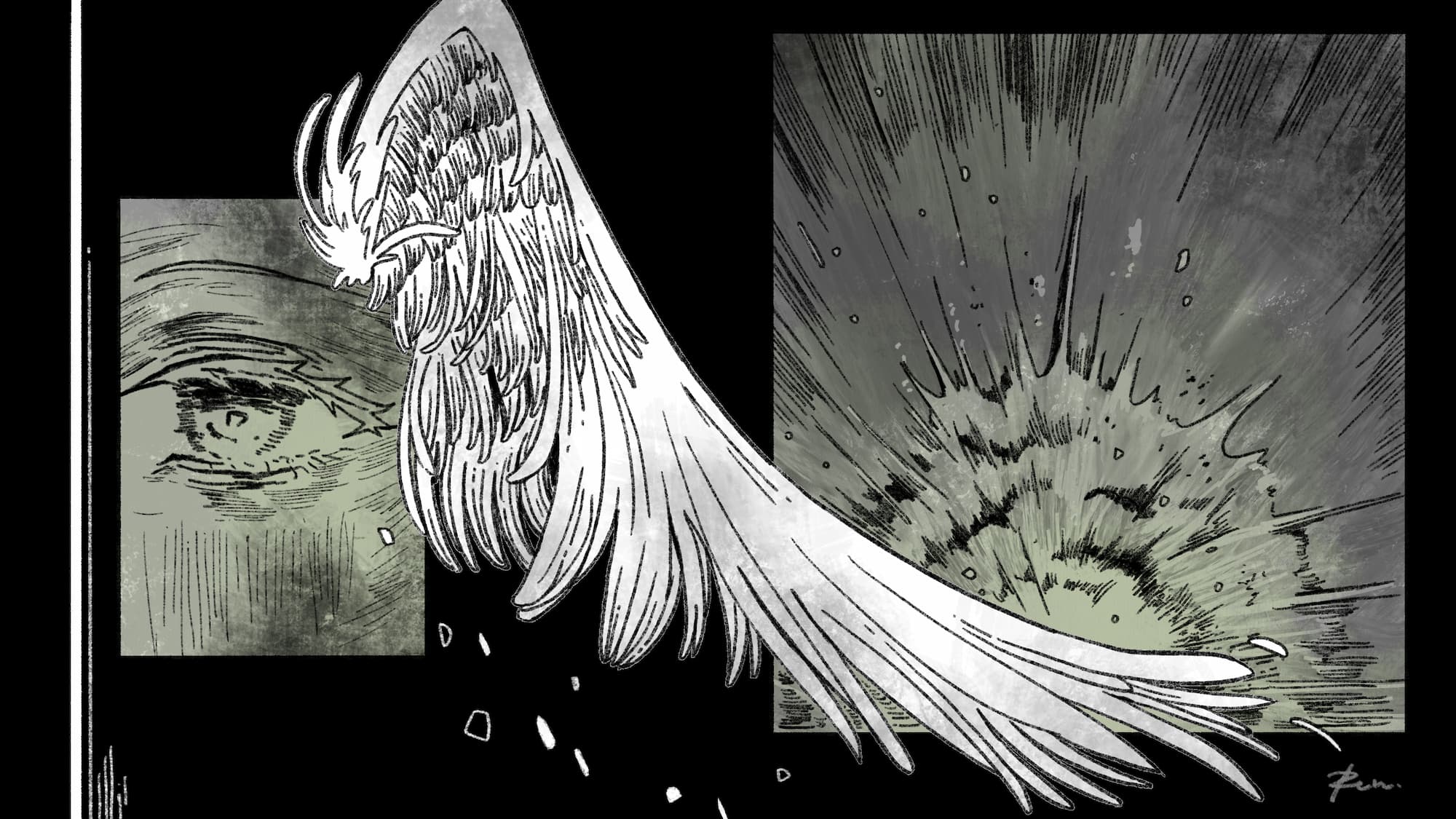

20世紀のベルリンが辿った歴史を見つめてきた墓地は、すなわち第二次世界大戦終盤、1945年4月から5月にかけて街が焦土と化した、ベルリン市街戦の目撃者でもある。戦前から建つ墓碑は、弾痕が残っているものも多い。Südstern駅にほど近い墓地の再奥で人々を見守っている天使のブロンズ像は、その翼を銃弾で撃ち抜かれていた。

また、Köpernik地区のとある墓地には、第一次、第二次世界大戦の戦死者たちを弔う一角がある。長方形の小さな墓石が芝生の中に等間隔でずらりと並んでいる。名前のある墓石にはほぼすべて男性名が刻まれており、また生没年をみると大半が10代の終わりから20代で亡くなっている。おそらく、遺体の戻らなかった兵士たちの墓なのだろう。中には、名前なし(Unbekannt)、生年なしで没年だけが刻まれた、「この街から出征し戦死したことだけがわかっている誰か」の墓もあった。この墓地には「NS.Opfer」(ナチスの犠牲者)と刻まれた墓石もふたつあった*3。

ベルリン滞在中、葬儀会社で働く友人と、毎晩のようにお互いの死生観や葬送にまつわる文化、宗教ごとの死の捉え方、文学や芸術の中に出てくる死の表現について話した。カラスやアナグマの剥製を部屋に飾り、その一頭一頭に名前をつけて愛でている友人は、恐れることも忌み嫌うことも、逆に極端に美化することもなく、好きな本の話をするのと同じように死について語った。思えば、8年前にドイツ北部の街・キールに留学していたときも、私は友人たちと死の話をしょっちゅうしていた気がする。

実家で暮らしていたころ、死や葬送文化についての興味が親にバレて怯えられ、怒られてから、私は自分の死についての興味を「よくないもの、異常なもの」として抑えつけていた。大学3年生のときに非常勤講師としてやってきたハイデガーの研究者に、死への興味は哲学研究の観点で見ればおかしいものではないと教えてもらったことをきっかけに、キール大学の哲学科に留学したのだった。そんな経緯があったものだから、私はドイツののどかな港町で暇そうにしている教育学専攻やらラテン語専攻やらの学生たちをたびたび捕まえて、とりとめのない死についての議論に付き合わせたのだった。ドイツ育ちの友人たちの死生観はそれぞれで(そりゃそうだ。宗教がみんな違う)、でも、死について語ることそのものを嫌がったり、怖がったりする友人はいなかった。

私の友人たちが奇特な人々だった、ということは十分にありえるだろう。だけど、彼ら、彼女らの、死とその周辺に対してとくに身構えずに話すフラットさは、私にとってとても心地よかった。

ドイツの墓地には、ベンチがたくさんある。芝生の生えた広場もふんだんにある。広い空と日陰、決して忌まわしいものではない、静かな空気がある。ベンチのひとつに座って、200年前にここに生き、死んでいった人のことをゆっくり考えてみる。視界に入る墓石を眺めてその彫刻を注文した遺族がどんな想いをそこに込めたのか想像する。芝生を走ってゆく丸々としたリス、高い梢から飛び立つ猛禽に目を奪われる。思考は、この墓地に眠る人々を飛び越えて、もうこの世にはいない私自身の家族や友人たちへと至る。おびただしい数の命が今日までに消えて、でもその一つひとつにヒストリーがあることの途方もなさを思う。生活のすぐそばにあり、憩いの場として可視化された墓地は、何かとても悪いものとして目を背けたり、必要以上に動揺したりせず、自分の心に余裕があるときに、死についてゆっくりと考える時間をもたらしてくれるのではないだろうか。宗教や「普通」の倫理観に囚われることなく考えてみたっていい。フィクションの登場人物の死に様(あるいは生き様)に思いを馳せたっていい。時間の痕跡の残された色々な形の墓の数々は、自分にとって「死」という概念がどのようなものであるかについて考えるにあたって、たくさんのヒントを与えてくれる。

短いベルリン滞在から帰国して慌ただしく過ごしているうちに、数ヶ月があっという間に経ってしまった。帰国してから始まった、友人との本の薦め合い(友人は太宰治『人間失格』を読み、「女性描写が時代遅れだね」と辛口の意見を述べていた)も、途切れがちになってしまっている。息を詰めてなんとか切り抜けているような生活の中で、時折、弾痕のある天使のことを考える。天使は私が生まれる百年以上前からその墓地の一角にいて、ベルリンの生者と死者を見つめ続けている。いまこの瞬間も、そしてこれから先もずっと。

[註]

*1

“Friedhofskultur in Deutschland” (Deutsche UNESCO-Kommission)

https://www.unesco.de/staette/friedhofskultur-in-deutschland/

*2

“Friedhöfe als Hotspots biologischer Vielfalt”(Berlin.de)

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/biologische-vielfalt/berliner-beispiele/urbane-vielfalt/friedhoefe/

*3

私はドイツの風土や街の空気、ドイツに暮らす友人たち、文化、言語、文学が好きである。歴史の中で自国が犯した過ち、直接的にいえば迫害と虐殺から目を逸らさずに考え続ける国家としての姿勢にも、おおむね好感をもっている。しかし、2024年11月現在、パレスチナにおいて虐殺を続けているイスラエルをドイツ政府は強硬に支持している。私は、反ユダヤ主義と反シオニズムの混同については明確に批判し、抗議する立場である。

堀川夢

ほりかわ・ゆめ/1993年生まれ。北海道出身、東京都在住。出版社勤務を経て、SF企業VGプラス所属の編集者、ブックキュレーター。フリーランスとして翻訳や選書、書評執筆なども行う。海外文学とドイツと西洋美術と短歌とダンスと銭湯とまぐろのお刺身が好き。