人工知能研究者の三宅陽一郎は二つの顔をもつ。ひとつは、工学分野を中心に120を超える創造的な研究室が集う東京大学生産技術研究所・特任教授としての顔。もうひとつは、日本を代表する世界的ゲーム企業のゲームAI開発者という顔。アカデミックな環境に身を置き、日夜、世界中の先端的なAI研究の成果に触れる一方、ゲーム産業という、「仲間」としてのAIが求められる日本的サブカルチャーの環境で活動してきた三宅曰く、AIをめぐる研究と社会との文脈は、世界と日本で大きく異なるという。

三宅は『人工知能のための哲学塾』シリーズ(ビー・エヌ・エヌ新書)において、「西洋的AI」と「東洋的AI」という聞き慣れない二分法によってこの状況を整理している。前者はいま広く一般的に普及しているAIのことで、それは言葉や論理を中心とした還元主義の発想によるトップダウン型を指向し、きわめて機能主義的なあり方だという。対して、後者は身体や関係性を重視したボトムアップ型を指向し、機能ではなく「存在」を前提に生成されるAIのあり方をいう。そこには言葉や概念が「神」に近いものと考えられてきた一神教につながる西洋哲学の伝統と、言葉や概念はニセモノだと考える仏教をはじめとした東洋哲学の発想法との違いが見てとれる。はたしてその違いは、AIそのものの受容のされ方や開発態度にまで影響を与えている、というのが三宅の大まかな主張である。

では、「やがて行き詰まりを迎える」と予見される「西洋的AI」のカウンターとして、東洋/日本の地域的伝統や価値観の延長線上にある現在の文化から、AIのどのような発展可能性を膨らませることができるのか。キャラクター、人工生命、身体論、哲学、仏教、そしてスマートシティまで、「東洋的AI」に仮託した思いを縦横無尽に語っていただいた。

目次

「八百万の神」の延長で理解されるAI

《攻殻機動隊》の漫画原作と押井版には、インターネット以降の情報化社会を、日本思想や東洋的精神性と結びつけた作品世界が描かれています。西洋と東洋、そして新しいテクノロジーと土着的な価値観を折衷したシリーズこそが《攻殻機動隊》だったのだと思うのです。そこで、世界がAI時代に突入しているいま、「東洋的AI」を提案されているAI研究者の三宅さんにお話を伺いたいと考えました。

《攻殻機動隊》作品の中心には、たしかに人工知能(AI)に対する東洋的な解釈というものが読みとれます。AIは非常にウェットな存在として、世界のさまざまな場所に染み込むかたちで描かれている。そもそも日本がつくってきたアニメ・漫画コンテンツを振り返ってみると、手塚治虫の『鉄腕アトム』や『メトロポリス』をはじめ、その多くでAIは「人間と対等な存在」として描かれてきました。しばしばその根底に指摘されるのは日本の八百万の神であり、人間以外のものに魂を認める独特の生命観です。これは広くアジアにおいては通用する感覚だと思いますが、日本においてはとくにその度合いが強い。こうした母体の上でAIを水平的に受容する感性が、日本においてはマジョリティです。

一方、西洋においてAIとは完全な他者、かつ人間より下位にあるという原則を厳密に守ろうとする。AIはあくまで人間のサーヴァント(召使)であり、西洋思想に即せば神、人間、AIという縦の序列がつねに意識されます。ゆえに海外では、逆説的にではありますが、サーヴァントとしてのAIに社会的な居場所が与えられるわけで、しばしばその縦の序列をひっくり返したり、また奪還する物語がエンタメ作品になっていきます。

日本の場合はとくにユーザー側に顕著ですが、いまだにAIとは何かというところで混乱が生じているように感じます。ChatGPTにしても何にしても、「AIはサーヴァントである」という思想のもとにつくられた海外製品を輸入する一方で、国内ではaiboやゲームキャラクターなど、人間と平等思想のもとにつくられた製品が売り出されている。きちんとした分類がなされず、市場にいろんなタイプのAIが投げ込まれていることによって、それを受容する人々のあいだに、時には提供する開発者の側でさえ、「AIって結局どっちなの?」といった混乱を生じさせています。

人間と対等なキャラクターとしてのAI

一口に「人工知能(AI)」といっても地域によって受容の仕方が異なるのは、東洋と西洋の伝統的な価値観の違いが原因でしょうか。

日本と西洋、お互いがもつ何千年の歴史の中で、AIが現れたときにそれをどう見たかというのはおそらく一瞬の出来事ですが、しかし、その瞬間の見方というのは何世紀にもわたる文化の果てにあるはずです。先ほど「人間と対等なAI」と言いましたが、日本のメーカーがマーケティングすると、AIは「家族の一員」だとか、「私たちのパートナー」といったキーワードが必ず挙がってきます。しかしAIの学問は西洋由来で、基本的にサーヴァントをつくるための技術です。人間と平等につくるなんて発想も方法も学問体系の中には存在しない。そこで日本のメーカーは「ゲームキャラクターはなんとなく人間と対等な存在っぽい」という理由で、私のもとにどうすれば人間とAIを対等につくれるのか相談に来ていただくことがよくあります。

三宅さんが単に機能的なAIではなく、東洋哲学を参照しながら人工生命的なAIをつくろうとする背景には、日本のゲーム産業という環境の中で、つねに「対等なAI」を求められてきたことによる問題意識があるわけですね。

たしかにそうなのですが、しかしゲームにおけるキャラクターというのは厳密にはAIではない。それはAIである以前に物語上の「仲間」であり、「敵」であり、ときにゲーム世界に住まうモンスターなのです。顔やかたちをもった何かリアルな存在が物語の文脈の中に置かれていて、その場所で生きている、生態系をもっている。こうしたAIのあり方はゲーム産業に特有のもので、ゆえにある種のノウハウがそこに貯まっています。物語と環境に馴染んだAIです。

一般の産業開発で重要になるのは、つくり手よりむしろそれを売ろうとする人たちの思想が何かということです。例えば、海外ではお掃除ロボットはお掃除ロボット以外の何者でもないし、Amazon Echoは筒形スピーカー以外の何者でもない。しかし、なぜか日本ではあれがドラえもんになったり、すぐにキャラ化してしまう。キャラに頼る傾向は、とくに大人と子どもの境界が明確な西欧社会では、すごく幼稚なものとみなされますし、私的な趣味で許されることはあっても、公的な場所では絶対に出てこない。日本は老若男女、社会の中でキャラクターを受容できる特別な国で、それが僕らエンタメをつくっている人間にとっては非常に重要です。たまごっちは機械だとわかっていてもペットだし、初音ミクが本当は存在しないとわかっていても、それでもやっぱり「いる」わけです。

すると、そのような母体の延長線上における社会のあり方というのは、ずいぶんほかの国々と異なっていくことになりますよね。西洋的AIの開発思想によって構築されてゆく人類の未来と、東洋的AIという発想で志向する未来とでは、どのような違いが表れてくるでしょうか。

目指す方向はまったく異なると思いますが、ひとつ大きなポイントは労働に対する認識が挙げられると思います。西洋はAI=サーヴァントを使役することでより便利になり、労働から解放され、豊かさを享受することで社会の底上げを図ろうとしています。他方で日本の場合は、じつはAIによる労働の軽減にそこまで期待していないんじゃないか。むしろ、この複雑でフラットな世界の広がりの中で、AIもある程度自律的に存在し、私たちの生活に溶け込んでひとつの塊となることで、社会全体が新しい運動を獲得するような未来を志向しているように感じます。AIと人間の境界をつねに曖昧にしておく。つまり、AIを受け入れる場所自体がとてもアンステーブルで、使役でもなければ、完全な人間でもない、絶妙なエージェント(媒介者)のような感じです。だからこそ、日本はきわめて重要な、特別なAIの開発地域になりうるポテンシャルを秘めていて、西洋に対するカウンターとしてひとつ存在するのではないか、と考えています。

少なくとも海外のパブリックな場でキャラクターエージェントを展開しようとすれば、ジェンダー、人種、装い、ほかにも多くの制約が生じます。欧米のIT産業がつくるキャラクター──facebookのあのキャラクターを見れば一目瞭然──はすごく淡白ですが、あれはひとつの現実解でもある。誰が見てもドライで中性的な感じを受けるはずです。日本は形姿に対して寛容で、今後2、3年でキャラクターエージェントがもっとも発達する国になると思います。キャラクターが人間とどう接するか、どんな表情をするか。よりフェティッシュに、魅力的につくり込んでいくのが日本のコンテンツ産業の特異性でもあるし、受容する側もそう受容してくれる土壌があります。厳しい言い方をすれば、残念ながら、日本がAI 開発において産業的に西欧を大きくリードできる見込みがあるのは、おそらくその一点ではないか、とさえ思うのです。もちろん、いろんな分野のいろんな意見があるとは思いますが。

仮にもそうした「染み込むタイプ」のエージェント的AIがつくる未来があったとして、それは逆に西洋のサーヴァント的AIのどんな問題点を補完することになるでしょうか。

おそらく心理的距離でしょう。例えば、自分だけのAIエージェントがいれば、必要なことを必要なタイミングでアドバイスしてくれるし、行きたい場所に一緒に行くこともできる。エージェント同士が会話をすることもあるでしょう。日本で番犬ロボットよりも先にaiboが生まれたのは、機能は二の次でいいと考えている証でもあるわけです。私は人間社会におけるAIの立ち位置が個人に寄っていった先にすごく興味があって、そこが日本でチャレンジするべき領域になると考えています。なぜならAIの一番の特徴は、人間と人間のあいだに入り込めることだから。西洋的AIは、あくまで人間の下位に位置づけて頑なにフレンドシップを拒もうとする。日本は人と人のあいだにAIを置こうとする。人間と人間のあいだに入り込めないなら、電子レンジやエレベーターと一緒で、人間の外部にあって人間に機能を提供することが主となる。

将来、スマートシティが実現すれば、スマートシティの代理として機能するインターフェースはキャラクターとなるはずです。つまりすべての行政機関は、将来的にはキャラクターに一元化されるということ。例えば、確定申告は役所に行かずにスマートシティの代理たるキャラクターがすべて手続きしてくれるでしょうし、スマホにエージェントがやってくれば、たくさんのことを代行してくれるようになる。さらに言えば、アプリも不要になり、いろんなメーカーが1キャラクターに対してプラグインをつくるようになるかもしれない。少なくとも日本人にとっては、そういうかたちのほうがいいでしょう。

西洋的なAI研究が行き詰まりを迎えたとき

開発側、ユーザー側ともに、AIをめぐる日本のこの特殊な状況を、「世界に遅れをとっている」と考える向きもあると思います。我々自身はどのような認識のもとにAIを受け入れることが望ましいでしょうか。

AIに対する受け入れ方や受け入れる場所が異なるというのは、幸運だと捉えることもできるはずです。日本には日本の道があるし、その他の国にはその他の国の道がある。どちらか一方に偏れば発展がなくなりますから、それぞれに進めばいいのです。やがて必ずそのどちらもが行き詰まる。そのときに、お互いがお互いのカウンターとして成り立つことで、次の段階に進めるはずだと考えています。

現時点で先行しているとされる西洋的AIが行き詰まるポイントはどこにあるでしょうか。

西洋的AIの大きな特徴は、簡単に言えば問題特化型であるということです。例えば、将棋という問題、翻訳という問題、あるいは掃除という問題を、人間より速く、より正確に解決できる。問題を切り分け──人工知能の世界ではフレームと言いますが──その問題の範囲の中で賢くなっていくのが現在のAIモデルです。この「フレーム」を超えましょうという議論は昔からありますが、AIより先に問題がある以上は、残念ながらそこを永遠に飛び超えることはできない。逆に言えば、フレームを超えないことを前提につくられているからこそ西洋的AIは賢くなることができる。つまり将棋、翻訳、掃除、会話、画像生成……といった具合に、細い塔をたくさん建てているようなイメージです。他方、東洋的AIの厄介な問題は、フレームレスでつくろうとすることです。「AIは家族の一員です」ということでは、はたして何が問題なのか、何を解けばいいのかわかりません。西洋的AIではそこから機能に無理やり分解して構築するかと思いますが、東洋的AIでテーマとなるのはむしろそこにおける「AIのあり方」、すなわち存在としてのかたちなのです。「AIの実存」と言ってもいいでしょう。

西洋的AIにおけるフレームの問題は、プラトンやデカルト由来の概念や言葉による区分け、つまり細かくしていくことで解決を図るという、現在のプログラミングにも通じる精緻な方法論と重なります。しかし、還元主義的な細分化に基づく機能主義的AIでは、現実の世界の複雑なネットワークの中で相互に関係し合っている状況に対応することが難しい、これが「フレーム」の弱点でもあるわけですね。そこで、概念や言語、論理を中心にしない、東洋思想的な「関係論」などによるAIが有効になるという考え方は理解できます。

では東洋的AIは問題を設定することなく、全体性の中からつくり出せる技術があるのかというと、現状はない。だから例えば、二足歩行ロボットに洗濯物を持たせたり、お茶を汲ませたり、会話できるようにしてみたり、いろんな情報をもってきて統合的なAIとして提供しようとするので精一杯です。そこには当然、結局はフレームを複数設定しているにすぎないという批判がつきまとう。細い塔の寄せ集めにすぎないじゃないか、それがAIの機能低下を招いているじゃないか、という意見ですね。では逆に、機能を重視せず、フレームを排除して、何も役割がない二足歩行ロボットをつくったとしたら、それは社会に入り込むことができない。一方で、機能特化型になることで社会の隙間に入り込める西洋的AIのほうが、資本主義社会のうえでは正しく見える。

それでも東洋的AIを支えている明らかな世界観があって、「ネットの海から自然発生した生命体」という《攻殻機動隊》の世界設定もそのひとつだと思います。私は、AIとは本来そうあってほしいと思っている。機能より先に存在としての根源をもつべきだと考えていますし、その直感に別種の正しさを感じてもいるのです。最初から機能獲得に飛びつくのではなく、まずは役に立たなくても存在としての根を張らせることを優先したい。そして世界と知能を結ぶもの、つまり知能の根とは、身体のことだと考えます。

言語や論理ではなく、身体をベースにした東洋的AI

三宅さんが言う、言語や論理をベースとする「西洋的AI」の足りない部分を補う「東洋的AI」とは、身体や関係性を重視するものだと思いますが、身体が重要になってくる理由を教えてください。

西洋哲学の原理にあるのは言語です。デカルトの「我思う、故に我あり」はひとつのトートロジーであり、ヘーゲルを経て「理性」という概念を見つけた。記号的なものの扱いこそがすべての学問の基礎であり、言語を操れるということが知能の証明でもあるのです。だからAIは記号集約型をずっと目指してきたし、話すための努力をひたすら続けてきました。

1985年ごろに、のちにルンバをつくったロドニー・アレン・ブルックスというロボット工学者が、「サブサンプション・アーキテクチャ」という反射や身体ベースのボトムアップ型AIをつくるべきだと主張したとき、業界内でさまざまな大御所から猛批判を浴びました。「そんな虫みたいなものをつくってどうするんだ」というわけです。というのも、当時の人工知能の主流は知識主義、すなわち知識を集約的に一箇所に集めて論理によって問題を解く「セントラルドグマ」的AIが普通だったからです。それ以前に哲学界でも同様のことは起こっていて、身体から具象的に哲学を構築するベルクソンは、抽象を重んじる記号主義者のラッセルに散々貶められる。つまり、「身体派」の人たちは、欧米ではいつも西欧の記号や観念・概念を中心に置いてきた主流派と「違う」存在だったわけです。しかし日本はどちらかというと、その「違う」ほうが主流なんじゃないかと思うのです。それは日本のアカデミズムというよりは、日本の文化においてです。

言語や論理に基づいた哲学ではなく、身体や情緒などによって社会をつくってきた日本人にとって、はたして言語的AIこそが本当のAIと言えるのか。ゲーム業界でつくるキャラクターAIは基本的にすべて身体ベースです。なぜならキャラクターが動かなければ何も表現できないからです。ロボティクスの人たちも同じで、身体をベースに知能をつくろうとする。世界の一員であるために、身体が必要になるからです。だから「AIはネットの海から生まれる」という《攻殻機動隊》の世界観を信じられるし、本当のAIとはそうあるべきだと思う。ネットという母体をもち、そこに根を張るAIです。

しかし現状は、このボトムアップ型AIというのは、いつまで経っても「概念」に辿り着かない。正義だとか政治だとか未来だとか、どの段階で概念が入り込んでくるのかまったくわからないのです。一方、言語ベースのトップダウン型はいつまでたっても世界に接地することができない。つまり上と下それぞれの側から、お互いに結びつくことのないAIをつくっているのが現状です。逆に言えば、このギャップこそが現在のAI開発における最大の魅力となっているのですが、相対性理論のようなインパクトで新しいパラダイムがやってこない限り、この第三次ブームでも、そのギャップを接続することはできません。

相対性理論と量子力学を統一させる、M理論を探すというような話ですね。

AIを語るとき、人間以外の話をしないのはなぜでしょうか。西洋では、鳥や虫の話をするのは人工知能ではなく、人工生命の領域です。理性をもつ人間と、それ以外の生き物とのあいだには非常に深い断絶が存在するのが、いまの学問の姿です。それゆえAIという学問は記号を使いこなせるようにしようとする、それはつまり人間の理性を追求するということに重きを置かれてきたということ。この世界観は、あらゆる生物と人間を地続きに考える日本人の感覚とは真っ向から対立しますけど、じつは日本人研究者たちはそこを誤魔化しながら取り組んでいるところがあると思います。この誤魔化しているぶんのフラストレーションを、じつはさまざまなコンテンツで消化している、そういう考え方もできるのではないかと。

日本人のAI研究者たちの多くは、ある種の分裂の中で生きている。

日本の中に評価システムがあれば、何もかもにおいて西洋の枠組みの中に入っていく必要もありませんが、理科系分野では、日本国内の学会やカンファレンスで発表してもとくに業績にはならない、という人さえいます。もちろん意見はさまざまあっていいとは思いますが、すると西洋では評価されることを、国内では余剰で好きなことをやるという切り分けが生まれます。それでは国内で通用するものしかつくれない。

ゲーム業界の場合は、ゲーム自体がグローバルコンテンツなので、それがそのまま世界で評価される可能性があるという特異性はあります。日本が不得手としていたオープンワールド系ゲームに風穴を開けた、『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』(任天堂、2017)のような好例も出てきました。

それでもアカデミックが引く人工知能側と人工生命側の分裂というシフトは、ゲームキャラクターをつくる僕のような人間からすると非常に厄介です。ロボットやゲームのキャラクターは理性も身体も両方扱うので、その二つの知見を持ち込んでこないといけません。それぞれの学会に出席するとまったく別々のことを話していて、じゃあ、この二つを融合させた話はいったいどこで発表するのでしょうか。日本的な感覚からすると、これは非常に奇妙です。

ゲーム開発の際にも、だいたいはアニメーション班とAI班で揉めるわけです。アニメーションは具体的身体から抽象的判断へ向かって、AIは抽象的思考から具体的身体へ向かって、お互いつなぎ合わせようとする。しかし、そのつなぎ方を人類はまだ知らないのです。だから暫定案でつなぐしかない。心と身体がいつまで経っても一致しないから、最後は結局、前に進むために議論を重ねて仮設的モデルを実装するしかない。まさにデカルトの心身問題が、リアルな開発現場でも勃発しています。そして、AI開発にとって心身問題はけっして抽象的かつ哲学的問題ではなく、解決せずには前へ進めないアクチュアルで具体的な壁なのです。

なぜ仏教を参照するのか

そこで三宅さんは、仏教の考え方を援用されるわけですね。

仏教はきわめて特別な位置にあって、人間探求という側面を大きくもちます。西洋哲学が知能モデルについてあまり議論しないのに対して、「なぜ人間は苦しまなければいけないのか」「時間というのは人間がつくりあげたストーリーで存在しない」とか、仏教は非常にプラクティカルに認識の起源を問うわけですよね。また、その答えも、とても構造的です。とくに大乗仏教の唯識論は、人間の認識モデルをレイヤー構造(多層構造)で捉えます。識とはレイヤー(層)のことで、阿頼耶識、末那識、意識、五識、とレイヤーを重ねたマルチレイヤー構造として知能を捉えるのです。これはほとんどAIモデルの一種と同じです。このように、仏教には人間探求のエレガントさや洗練された議論が存在しているし、知能を紐解くための三千年の知見が詰まっている。逆に仏教の教えを摂取せずにAIをつくろうとすることのほうが不自然かつ不思議です。

しかし残念なことに、西洋からすれば仏教はやはり学問ではないとみなされます。なぜなら、それは修行を積んだ人間だけが到達できる知見であって、誰もがアクセス可能なものではないからです。私たち産業側の人間もずっと無視してきた。それゆえに、またそれ以前から、仏教の知見を開発に引っ張ってくるだけの腕力もビジョンも鍛えられていないのが現状です。士郎先生や押井先生のようなコンテンツの方は、興味さえあれば、境界を超えて平気でそういうものを引っ張ってきてしまえる。その力量に感嘆します。そして、そこにこそ、新しいAIのチャンスがある。

『人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇』では最新の情報やコンピュータの概念から、仏教や東洋哲学を遡及的に再解釈していくのがスリリングでした。三宅さんが仏教を考えようとしたきっかけはなんだったのでしょうか。

ものづくりをしていると、いつも何か足りないと感じます。何が足りないのかを考えたとき、「ああ、仏教であんなことが言われていたな」とか「あの知見ってこんなふうに使うと、こういうことになるんじゃないか」とか、そういう体験が積み重なって、自分の中でひとつの山となっていきます。仏教は人間についてずっと探求してきて、わざわざ悟りまで開いて経典に残した人がいる。だから、それを取り込むほうが、むしろ自然なことだと思うのです。西洋的AIの行き詰まりを回避するためには、私はじつは東洋の思想に基づいたAIをぶつけるしかないと考えている。

むしろ東洋から見れば、西洋の人たちがプラトン・アリストテレス的なイデア・概念文化を育んできたほうに特異性があるのだけれど、向こうの社会にいれば、それが社会の真ん中にあるし、伝統と権威もある。大学の一般教養を出ていれば、それを理解していることが前提になります。西欧では学問的積み上げシステムが非常にプラクティカルに働いているのです。一方、日本にその伝統はない。ゆえに厳密な積み上げは西欧に任せて、日本はそれに比べてゆるく自由な場とするという棲みわけがなされている傾向が強いのですが、その自由が仏教とアクセスすることによって、さらに自由になるはずです。それは西欧では許されないことですから、西欧では気づかない多くの研究のヒントが隠されている。そこに目を向けてほしいと思って書いたのが、『人工知能のための哲学塾 東洋哲学編』だったのです。

三宅さんが東洋哲学や仏教を参照されるのは、それがこの世界や人間がもつ真実に触れていると感じるからでしょうか。

探求には時間がかかるわけで、仏教に限らずさまざまな場所からAIに関わる知見を引っ張ってきて組み上げていかないと、間に合わないのです。それに、じつは西洋哲学においても、ハイデガーやフッサールはうまく隠れながら東洋思想を摂取してきたという歴史があるのでは、とあくまで推測ですが、考えています。

ディープラーニングは、その中で何が起こっているかはブラックボックスです。いま、そのブラックボックスからいかに力を引き出すか、という革命が起こっている。その力は強大ですが、長期的には尽きることになる。それだけではありません。やはり記号論理のほうですら、同様のことが起こるでしょう。西欧の人工知能そのものが基礎を置いている土壌は、西欧から見ると広いものに見えますが、東洋から見ればきわめて狭いもののように思えます。だから、それをベースにしたAIは行き詰まるし、やり直す必要が出てくるはずです。

その次にやってくるフェーズでは、「総合的なAIをどう見つめるか」あるいは「日本的エージェントがどのように実装されるか」。東洋思想も、エージェントも、受け容れる社会も、すべて揃っている。私たちがもっているこの土壌にこそチャンスがあるはずです。だから、もっと自由にさまざまなところにアクセスして、東洋と西洋を衝突させて新しいものを生み出していかなければいけない。

『人工知能のための哲学塾 西洋哲学篇』でフッサールやメルロ=ポンティに着目されたのも、デカルト的な論理や概念操作的な学問に追随するのではなく、むしろ記号や言葉の外に世界があり、それをいかに取り込むかというところを志向しているからでしょうか。

記号主義、つまりデカルト的な学問の方法論は400年間も続いてきました。そして、それはAIが辿る道を示唆しています。理性主義が行き詰まり、やはり開かれたシステムにしなければいけないという議論も、デカルトからフッサールへ続く現象学の隆盛の中で、さらに現代にいたるその発展の中で、西洋においてなされてきたのです。それをAIの文脈に置き換えれば、いま若干ですが現象学を取り入れようとする議論もあるし、その先には東洋思想も見えます。実際に人間や生物が生きている世界は「開かれた世界」ですが、いまのところAIやロボットはそのような「開かれた世界」に対応できず、狭い機能に特化した「限定環境」でしか活躍できない。人間や生物は身体によって環境を探索し、データを収集して適応してきましたが、AIがいくらセンサーを増やしたところで、そのような世界への参加や経験には辿り着きません。

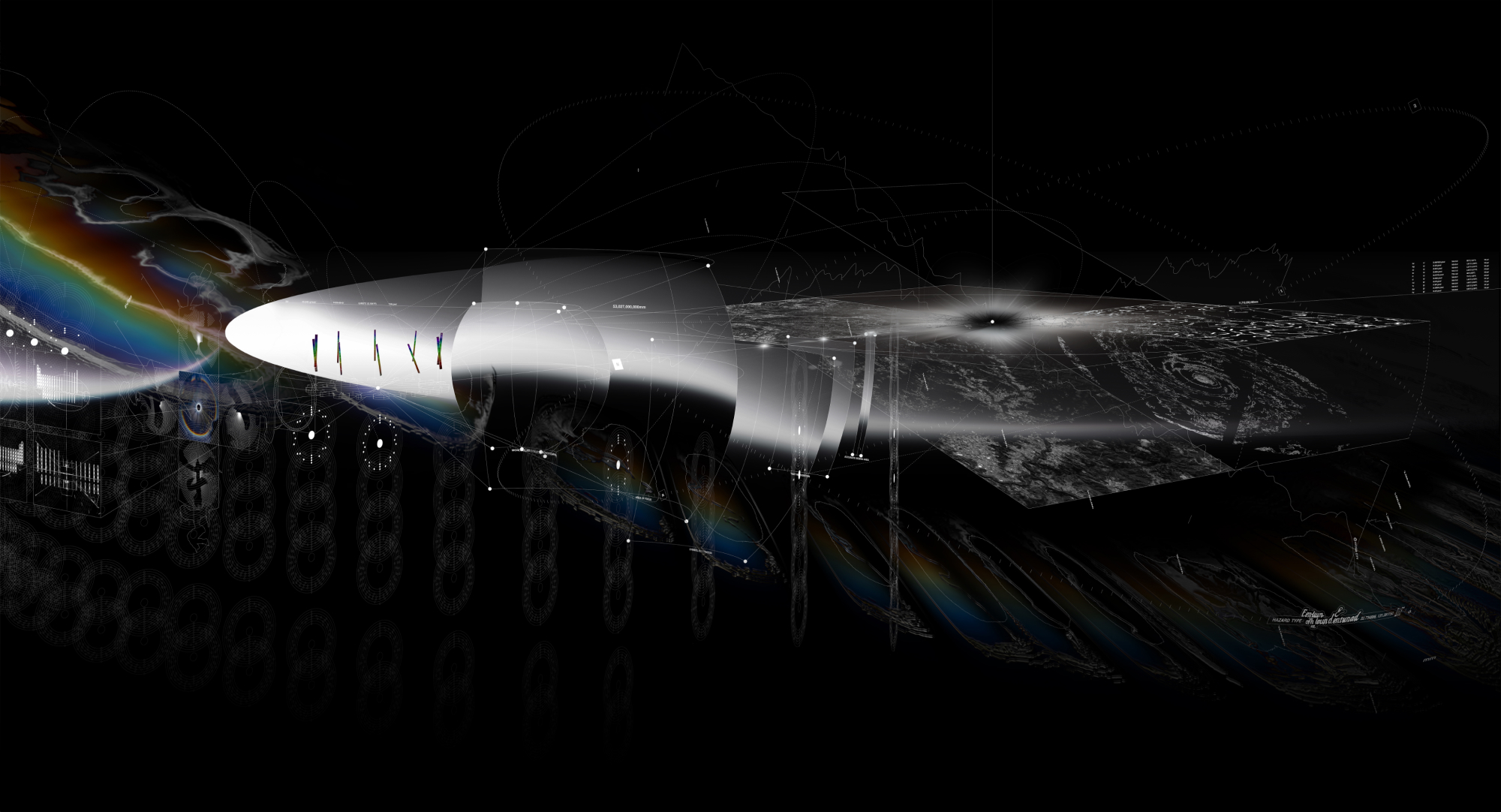

情報の世界は広大だけれども、現実の世界もまた広大であって──素子はこの両方を行き来することができるわけです──そこを開かれたシステムとしてつくっていくことに、AI研究は本来、挑戦していかなければいけない学問だと思うのです。AIはそれを問う学問であるし、問うだけでなく、つくることで問う──構成的手法といいますけど──というのが最大の特徴です。AIに特別な知識というのははじめから存在せず、ただテーブルがあるだけ。そこへいろんな学問がつくった素材をもってきてAIをつくる、失敗する、またべつの素材をもってきてつくる、失敗する。この反省のサイクルを繰り返し、毎回アップデートしていく。そこから総合的なAIを目指すというのが、僕が考えていることです。私は《攻殻機動隊》をはじめとするコンテンツの側から、いつもそのヒントを受け取っているのです。

人工物を自然だと思いたい感性

東洋的AIのようなアイデアを海外の講演や論文で発表する機会も多いと思いますが、それぞれにどのような反応が起こりますか。

これまでの話からも想像がつくかと思いますが、国内と海外とでは同じことを話してもオーディエンスの反応はまったく異なります。例えば私は、「ゲームキャラクターをつくるためには煩悩を与えなければいけない」という言い方をよくします。世界のしがらみの中に分け入って行かせるため、そこで生きようとさせるためには、キャラクター自身がこの世に執着する、つまり堕落しなければいけないからです。この話は日本国内ではゲーム産業の外の人たちにも非常にウケがいいですが、同じことを海外では話しにくい。仏教のバックグラウンドがないからです。おそらく、説明してもみんな「なんで?」とビックリする。生命的なAIをつくろうと執着していること自体がほとんど理解されない、ともすれば「危険思想じゃないの?」という目で見られることもあります。

西洋的AIにありがちな、身体を捨てて情報の世界へと向かおうとする傾向と比べて、東洋的AIの考え方が、世界を優しさや生命への愛みたいな方向へ導くという可能性が期待されたりはしませんか?

むしろまったくその逆で、AIに世界への参加を求めていない西洋の側こそ、AIに身体を与え、そこに生命や自律性を見出そうとするような態度に、非常に暴力的な脅威を感じるのでしょう。あっちではAIの暴走を恐れ、ある領域に閉じ込めようとしているのに、こっちでは人間と同等のところまで引き上げようとしているわけですから。だからイタリアではChatGPTは禁じられたし、ドイツではフェイクニュースに厳罰を課すことを決めた。

一方で日本は、破壊的とまでは言わなくても、ある種の混沌を望んでいるようにさえ見えます。AIをより複雑に入り込ませることで、何かべつの新しい可能性を見出そうとしているような。必ずしも人間に敵対するかたちではなく、自分たちの手の離れたところで自律発展していくことに異様な感動を覚えるというのは、それが自然の一部になってほしいという願望に近いように思えます。『デジモンアドベンチャー』にしても『サマーウォーズ』にしても、環境の中で人工生命的なものが広がっていくような世界観。雨や、風や、自然災害的なものの一部として受け入れている。べつの背景として、AIを兵器に転用できる欧米と、軍事転用が禁止されている日本、という構図でも考えられることはあるでしょう。

そのような、アニミズムとも言える感性が、例えばべつの国々に見られるというようなことはありますか。

学者や研究者がいるアカデミックな世界はどうしても西洋上位になるので、無意識的にもそこを突破しようと試みる人はいません。昔、マービン・ミンスキーという研究者がいて、彼は珍しく人工生命的AIの推進者の一人でした。時々、「人工知能は機能じゃない、全体をつくれ」という主旨の過激な発言をして業界を沸かせていましたが、たいていの学者や研究者は下手に論文で「東洋的AI」なんて発想を披露してしまっては、たちまちイロモノ扱いされてしまう。

科学・技術を受容するインターフェースとしての文化

AIを水平的に受容できる日本の特殊な感性が育まれた背景に、三宅さんは文化コンテンツや産業の存在を挙げます。たしかにSF第一世代、例えば小松左京らは、土着的な価値観や信仰と、戦後のアメリカ化や科学技術立国化の橋渡しとなるような文化を、SFを通じて形成していたと考えられます。戦後日本のSFやアニメをひとつの歴史的な流れの中で見ようとすれば、テクノロジーと土着的文化、アイデンティティのあいだで必要とされたインターフェースとしての役割が浮かび上がってきます。それはどうしてでしょうか?

大まかに見ても、日本ほどテクノロジーと文化レイヤーが強固に結びついている国はなくて、そこが日本の面白いところであると考えているのはたしかです。ゲーム産業も同様で、1980年初頭にアタリショックによってアメリカ国内のゲーム産業が衰退すると、それと入れ替わるように任天堂が台頭してきて、日本のゲーム産業が爆発的に伸びていった、というひとつのシナリオがよく話されます。ここでもその爆発力の要因のひとつと考えられるのは、(ファミコンに埋め込まれたリコーのCPUに代表される)高い技術力とコンテンツのレイヤーの融合が実現できていたということです。

それはテクニカルなものをテクニカルに受容できないがゆえに、文化的に受け止めるほかなかったという要因があるのかもしれません。この危うさと向き合うとき、日本に自然科学を受け入れる土壌はないという、森鴎外や夏目漱石が(ノイローゼになりながらも)到達したひとつの結論が思い出されます。

西洋には、ベーコンなりデカルトなり、哲学的な歴史が何百年とあるわけです。その中には産業革命があり、「機械とは何か」という議論があり、それが徐々に浸透していくというプロセスがあった。他方、明治維新で西洋に追いつこうと唐突に技術を導入し始めた日本は、高度成長期に入っても、帝国主義のもとでドイツやイギリスに人材を派遣して、とにかく表層的にでも技術を受容しようと努めなければならなかった。日本はきわめて短時間の中で受容するために哲学を削ぎ落とし、本来もっていた思想や技術となんの衝突や対立を起こすことなく──起こさせないように西洋上位を掲げて──技術を受け入れるための土壌を、文化の中につくらなければならなかったわけです。

この科学と哲学の分離、あるいは拒否反応が、技術がコンテンツに依拠するという日本社会の無意識につながっているのではないでしょうか。そして、日本の科学者・エンジニアにとっても自分たちが個人として科学を受け入れようとするときのインターフェースとして、土壌として、世界観として、SFやアニメ、漫画を用いるケースが非常によく見受けられます。逆に、西洋哲学・思想の中から科学に接続する人は少ない。

日本では研究者や開発者が、コンテンツを参照しているケースも多いですね。

『アップルシード』で描かれたオリュンポスはスマートシティだし、『サイボーグ009』は人間拡張、『ドラえもん』は自律型エージェント……日本では1980年代までに、ほとんど出切っちゃってるわけです。そして、デジタル世代の幕開けと見事に同期したのが《攻殻機動隊》だった。《攻殻機動隊》の世界観の中で、科学者やエンジニアになった人は少なくないんじゃないかと思います。日本はテクノロジーよりも先に想像力が生まれてくるだけの土壌をもっていて、技術はつねに後追いです。AI研究者の中にも、コンテンツ的原体験を経てその道に進んだ人も少なくない。アトム世代、ガンダム世代、攻殻機動隊世代、エヴァ世代と、それぞれインスパイアされているレイヤーは違えど、日本のAI研究開発の根底には、そのような巨大なエンジンとしてのコンテンツが存在していると考えられます。ユーザとつくり手が同じ文化の中で育みあっているという点では、マッチポンプ的でさえある。

ウィリアム・ギブソンが、サイバーパンクというジャンルの最初の一作と呼ばれる『ニューロマンサー』の冒頭を、なぜわざわざ日本の千葉の海から始めたのか。アーサー・C・クラークが優等生的なSFを描いた一方で、ギブソンはそのあとの世代として、日本の特異な文化・技術形態にSFの新しいチャンスを見出したはずです。哲学と技術の分離が招いた、日本の研究文化独特の「根の浅い」感じ。このセンスを逆にプラスと捉え、むしろその寛大さと自由さを大事にできるかどうか。AI研究もまた、そこに可能性があると考えています。

三宅陽一郎

みやけ・よういちろう/京都大学で数学を専攻、大阪大学(物理学修士)、東京大学工学系研究科博士課程を経て、2004年よりデジタルゲームにおける人工知能の開発・研究に従事。博士(工学)。東京大学生産技術研究所特任教授、立教大学人工知能科学研究科特任教授、九州大学客員教授、東京大学先端科学技術研究センター上級客員研究員、国際ゲーム開発者協会日本ゲームAI専門部会設立(チェア)、日本デジタルゲーム学会理事、人工知能学会副編集委員長。著書に『人工知能のための哲学塾』(2016)『人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇』(2018、ともにビー・エヌ・エヌ)など多数。